人類活動

」 氣候變遷 日本 野生動物 氣候 人類

巴西又傳食人魚奪命!2歲妹墜河遭啃噬 短短5分鐘「頸部重創」慘死

巴西亞馬遜州近日發生一起不幸意外。一名兩歲女童在家中不慎墜入河中,隨後疑似遭食人魚攻擊,最終不治身亡,引發當地社會關注。初步調查指出,女童的傷勢主要集中在頸部,研判為食人魚咬傷所致。目前,死者遺體已送往法醫機構進行鑑識,警方也已立案調查事故經過與相關責任。《鏡報》報導,女童維多利亞(Clara Vitoria)與父母同住於亞馬遜州科阿里市(Coari)附近的一處水上浮動住宅。由於住家部分區域未設置圍欄或護欄,女童在父母一時疏忽下,從住宅預留作為未來興建浴室的開口處跌入河中。事故發生後,父母立即下水尋找,約五分鐘後發現女童,但已當場被宣告死亡。初步調查指出,女童的傷勢主要集中在頸部,研判為食人魚咬傷所致。遺體已送往法醫機構進行鑑識,警方也已立案調查事故經過與相關責任。事實上,亞馬遜地區近期曾多次傳出食人魚攻擊事件。今年10月,亞馬遜州馬納卡普魯市(Manacapuru)的米里提海灘(Miriti Beach)就有多名戲水民眾受傷,其中甚至包括一名七個月大的嬰兒,腳趾部分遭咬斷。當地政府隨後呼籲民眾暫時避免下水活動。生態專家指出,相關攻擊可能與食人魚繁殖季節有關。魚類多半出於防禦行為而咬人,並非主動獵食人類,事件多屬人類活動進入自然棲地所引發的意外,仍呼籲民眾提高警覺並加強安全防護。

玻利維亞驚見全球最大恐龍足跡遺址 逾1.6萬獸腳類腳印揭露白堊紀生態密碼

玻利維亞安地斯山脈的托羅托國家公園(Torotoro National Park),近年成為古生物學界矚目焦點。由西班牙與美國研究團隊組成的古生物學家,歷時六年調查後,於該地卡雷拉斯潘帕斯(Carreras Pampas)遺址發現高達16,600個獸腳類恐龍足跡,為目前全球已知數量最多的同類足跡紀錄,堪稱「恐龍高速公路」的實證。科學家透過繩線與標記記錄恐龍移動方向與行為,重建白堊紀末期生態環境。(示意圖/達志/美聯社)根據《CBS News》與《CNN》報導,這些三趾、雙足行走的獸腳類恐龍,包括與暴龍(Tyrannosaurus rex)同屬的肉食性種類,生活於約6600萬至1億年前的白堊紀晚期。腳印保存於古代湖岸泥層中,不僅顯示牠們行走、奔跑,還包括超過1300個「游泳痕跡」,牠們在淺水中掙扎前進,僅中間腳趾深陷,兩側腳趾與腳跟印記極淺,堪稱恐龍游泳行為的罕見證據。研究團隊指出,其中一條游泳足跡延伸超過130公尺,是目前世界上已知最長的恐龍游泳軌跡。足跡保存狀況極佳,有助重建當時生態環境與恐龍行為。英國伯明罕大學古生物學者巴特勒(Richard Butler)讚譽此為「了解白堊紀末期恐龍生活的珍貴窗口」。儘管這些腳印歷經數千萬年保存下來,近代人類活動卻一度威脅其完整性。過去農民曾在足跡覆蓋的岩層上脫穀,工人也曾在附近採石取石灰岩。甚至僅兩年前,一項公路工程幾乎破壞遺址,幸得國家公園緊急介入才得以保全。值得注意的是,儘管足跡數量驚人,但該區幾乎未發現恐龍骨骼、牙齒或蛋化石。研究人員推測,這片高原曾是連接南秘魯、玻利維亞與阿根廷北部的恐龍遷徙走廊,恐龍並未長期定居,而是短暫穿越、飲水、覓食所留下的印記。遺址中出現從僅高32公分的小型恐龍,到臀高達10公尺的巨型獸腳類,印證多種體型與年齡層的個體曾在此地活動。澳洲昆士蘭大學古生物學家羅米利奧(Anthony Romilio)強調,足跡能揭示恐龍當下的行動方式,如移動速度、轉向、群體行走等,是骨骼化石無法提供的行為記錄。此外,玻利維亞素以恐龍足跡遺址聞名,此前紀錄保持者為蘇克雷市的卡奧奧克(Cal Orck’o),約有1萬4000個足跡,此次新研究一舉刷新紀錄。卡雷拉斯潘帕斯的發現,也再次強化南美在恐龍演化研究中的關鍵地位。研究團隊表示,這項成果僅是開始,未來預計將有更多足跡在岩層邊緣被陸續揭露。共同作者比亞吉(Roberto Biaggi)指出:「這是一場長期的工作,我們相信未來還會找到更多驚人的發現。」研究人員在遺址發現長達130公尺的游泳足跡軌跡,揭示恐龍涉水前行的珍貴畫面。(圖/翻攝自X,@AP)

10幾秒爬滿全身!阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

大陸浙江省杭州市日前發生一起意外事故。68歲的羅大伯(化名)在翻動院子角落堆放的乾草堆時,被突然竄出的螞蟻群咬傷,全身出現嚴重過敏反應,被緊急送入搶救室。經醫師研判,咬傷羅大伯的極可能是具有強烈攻擊性的「紅火蟻」,若送醫稍晚,恐引發過敏性休克,危及生命。《羊城晚報》報導,羅大伯勤儉節約,院子裡堆放的一大堆乾草,在他眼中是「捨不得丟的寶貝」。他表示,過去燒灶時都靠這些草引火,如今雖不常使用,但偶爾仍派得上用場,因此一直保留。意外發生當天下午,羅大伯準備翻曬乾草時,手臂突然傳來一陣鑽心刺痛。他低頭查看,發現密密麻麻的螞蟻正沿著手臂迅速爬上,短短十多秒內,小腿、大腿乃至腰腹部都被螞蟻覆蓋。他試圖拍打驅趕,但數量太多,根本無法擺脫,只好衝進浴室用熱水沖洗,才終於清掉身上的螞蟻。起初羅大伯不以為意,因此並未告知家人,直到傍晚時分全身突然刺痛難耐、皮膚冒出大片紅斑,還伴隨噁心與嘔吐。老伴見情況不對,立即將他送醫急救。醫生檢查後發現,羅大伯是因螞蟻叮咬引發急性過敏反應,並伴隨全身炎症反應症候群,「咬傷他的很可能是紅火蟻」。醫生強調,好在送醫及時,若再拖延,傷者隨時可能進入過敏性休克,後果不堪設想。所幸經治療後,羅大伯住院觀察兩天,狀況穩定後順利出院。紅火蟻造成的咬傷案例在各地時有發生,其毒性會引起劇烈疼痛,嚴重者甚至可能二次感染或休克。專家指出,紅火蟻常活動於人類活動密集的場所,包括草地、農田及人工草皮區,是常見的「重災區」,提醒民眾在草叢、土堆及乾草附近活動時,務必提高警覺,切勿隨意碰觸不明螞蟻巢穴,如發現疑似紅火蟻窩,應由專業人員處理。如不慎遭咬傷,應立即用清水或肥皂水清潔傷處,疼痛劇烈可冰敷緩解;若出現皮疹擴散、劇癢、頭暈、呼吸不適或噁心嘔吐等症狀,務必立刻就醫,切勿拖延,以免危及生命。

氣候變遷!美黑禿鷹北遷「牧場慘遭襲」 小牛活生生被吃掉

美國俄亥俄州東南部牧場主卡爾(Tom Karr)近年來飽受「黑禿鷹」(Black Vulture)之害,數頭剛出生的小牛遭攻擊啄食,慘死於鳥嘴之下。卡爾表示,20年前從未發生過這樣的情況。黑禿鷹原是食腐鳥類,但牠們也會攻擊虛弱或新生的動物。根據《acb NEWS》報導,養牛農民布萊恩特(Allan Bryant)指出,禿鷹過去並未在當地出現,如今卻經常在牛隻生產時出沒。他曾失去小牛,如今每逢產犢季都會設法防範。他在部分牧場豎起「稻草人」,也就是吊掛一隻已死的黑禿鷹,以嚇阻同類靠近。這是依據肯塔基州農會核發的「傷害防範許可證」所允許的措施,每年可合法射殺少量禿鷹。不過,這樣的嚇阻作用僅維持約一週,之後鳥群又會飛回來。科學家指出,黑禿鷹棲地北移與氣候變遷密切相關。康乃爾大學鳥類學實驗室訪問學者法恩斯沃斯(Andrew Farnsworth)表示,黑禿鷹原主要分布於美國東南部與拉丁美洲,但過去一個世紀以來,牠們的活動範圍已急速向北與西方延伸。他解釋道,冬季平均氣溫升高,使牠們能在原本太冷的地區越冬。」此外,人類活動也為牠們提供了更多食物來源,更多公路意味著更多路殺動物的事件,使牧場的新生牛更容易成為獵物。法恩斯沃斯指出,黑禿鷹受《候鳥條約法》保護,但牠們實際上並非典型的候鳥,多數在定居地繁殖後就地擴散。而位於俄亥俄州波默羅伊(Pomeroy)的卡爾10年前曾因黑禿鷹失去一頭小牛,後來試著延後秋季產犢期,希望牠們會南遷,但仍無濟於事,「牠們一年四季都在。」另一位牧場主葛萊姆斯(Joanie Grimes)擁有約350頭母牛與新生牛,她表示已與黑禿鷹對抗15年。她現在在新生牛出生後的幾天內,會將母子留在靠近牛舍的區域,盡量避免放到遠處牧場。在西維吉尼亞州米爾頓(Milton)的「雙楓農場」(Twin Maples Farm),艾瑞克森(Annette Ericksen)同樣觀察到黑禿鷹出沒,雖然尚未發生襲擊事件,但她仍採取防範措施,將孕畜移入牛舍,並訓練大白熊犬(Great Pyrenees)巡守牧場,以驅離猛禽。

日本岩手縣多地拉響「熊警報」!獵人遇襲濺血 熊闖學校車站

日本岩手縣11月1日多地連續傳出熊出沒與攻擊事件。當天正好是全縣解除狩獵禁令的首日,1名獵友會男子在大槌町遭熊攻擊受傷,而宮古市市區車站與小學更相繼出現熊目擊事件,引發當地居民恐慌。綜合日媒報導,當日上午10時30分左右,大槌町金澤1名75歲獵友會男子與7名同伴進山狩獵熊時,被熊撲倒抓傷臉部,所幸傷勢無生命危險。據了解,他們分成4人1組圍捕獵物,遭遇熊反擊時來不及閃避。男子目前意識清楚,已送醫治療。不到2小時後,距離約30公里外的宮古市,熊連續出現在鬧區與學校。上午10時左右,宮古小學操場上有1頭成熊現身,當時校內正舉行學習發表會,多名家長目擊。所幸熊並未闖入建築物,校方隨即封鎖操場,活動仍照常於體育館舉行。日本11月1日多地連續傳出熊出沒與攻擊事件。(圖/翻攝自X平台/@pencorocororin)中午前後,宮古車站又傳出熊沿鐵軌奔跑的驚險場面。目擊者表示,熊自商店街方向衝出,穿越站前廣場沿著鐵道離開。所幸當時因大雨影響,三陸鐵道停駛,月台無人,未釀成傷害。鐵道運行本部的田中千理(Chisato Tanaka,音譯)坦言:「熊竟跑到這裡來,實在令人害怕,幸好距離還算遠。」除此之外,當天還有多起熊的目擊報告,包括盛岡市、陸前高田市、大船渡市等地也陸續傳出熊出沒:盛岡市下田1間幼兒園附近的道路上發現成熊;竹駒町有熊現身;大船渡市盛町更有親子熊爬樹的畫面;盛岡市東綠丘的林地中也發現熊跡。岩手縣當天各地幾乎全面拉響「熊警報」。專家推測,今年因天候與食物減少,熊為覓食頻繁接近人類活動區,加上狩獵解禁首日人熊接觸機會驟增,導致衝突頻傳。縣政府已呼籲民眾避免單獨入山,並強化市區警戒。

日本新潟驚傳黑熊入侵公司倉庫!5員工及時逃脫未釀死傷

日本新潟縣阿賀野市新保地區,今(31日)上午傳出1起黑熊闖入民間建築公司倉庫的事件,所幸現場並未造成任何人員傷亡。警方與當地獵友會目前正聯手戒備,研擬後續處理方式。據《新潟放送》報導,根據警方表示,事件發生於31日上午10點過後,阿賀野市1間建設公司的員工向警方報案稱:「剛剛看到1頭體長約0.5公尺的黑熊,在公司附近徘徊,隨後闖進建築物內並閉鎖不出。」目擊地點位於阿賀野市新保區域,報案後警方立即趕抵現場,確認黑熊藏匿於該公司倉庫之中。當時倉庫內共有5名員工,所幸他們及時逃離,沒有人受傷。警方目前持續在現場周邊進行警戒,防止黑熊逃竄或對附近居民造成威脅。阿賀野市政府與當地獵友會也已成立應變小組,正在討論驅離或捕捉的安全對策。這起事件再次引發當地對於野生動物頻繁出沒的關注。近年隨著山區食物減少及人類活動範圍擴大,日本多地相繼傳出黑熊闖入市區或民宅的案例,相關單位也提醒民眾在秋季活動期間特別注意周遭環境,避免與野生熊類發生接觸。

狗一追牠就衝派出所!梅花鹿狂奔闖警局 警當場關門救援

大陸安徽省宣城市績溪縣近日出現一起引人注目的野生動物求助事件。一隻野生梅花鹿在路上奔逃時,竟闖入長安鎮派出所尋求庇護,畫面曝光後引發網路關注。監視器拍下梅花鹿被小狗緊追不捨,最後跳進派出所院內躲避。(圖/翻攝自抖音,清流視頻)根據《中新網》與多家陸媒報導,事發地點位於績溪縣長安鎮。監視器拍下,一隻中型梅花鹿沿馬路飛奔,身後一隻小型犬緊追不捨。畫面中可見梅花鹿未選擇躲進林地,而是一路奔入派出所前院,動作明顯慌張。值班員警見狀,立即將大門關上,防止鹿隻再受驚或逃出後衝入車道造成危險,並合力將牠引導至安全區域。員警表示,當時鹿隻神情驚恐,且左後腿明顯受傷,行動不甚穩定,疑似逃亡過程中受傷。梅花鹿衝入派出所時神情驚恐,員警迅速關門安撫並通報救援。(圖/翻攝自抖音,清流視頻)警方隨即通報當地林業部門與野生動物救助單位前來協助。經初步判斷,該隻梅花鹿屬於中國國家一級保護動物,屬野生個體,疑從周邊山區進入聚落區域,因狗隻驚嚇導致誤闖人類活動空間。目前這隻鹿已由相關單位安全轉送至專業野生動物救助站接受進一步檢傷與照護。地方林業人員指出,梅花鹿在繁殖或覓食季節有可能出現在人類聚落邊緣,但主動闖入公共建築的情形仍屬罕見,研判是長時間追逐導致恐慌,才會「亂入」派出所。相關單位也提醒民眾,若發現野生動物進入社區或住宅區,應保持距離、避免驚擾,並儘速通報林務機關或野保單位。若動物顯示受傷或不正常行為,更應由專業人員處理,切勿自行介入或拍打驅趕。梅花鹿為中國原生特有的保育動物之一,台灣亦有野生族群分布,屬重要生態指標物種。此次事件也意外凸顯出城鄉交界地帶人獸接觸的潛在風險。

九九峰動物園加入緊急救護網 提升救援效率與保育量能

林業及自然保育署南投分署為了提升野生動物的救援與保育量能,分署長李政賢、九九峰可愛世界動物園董事長游家富23日簽署野生動物救護站合作意向書,由動物園救護站提供轄區野生動物緊急救護、醫療照護,受傷的保育類動物經急救,再轉送生物多樣性研究所,提高救援效率。九九峰可愛世界動物園占地20公頃,堪稱亞洲最大的鳥類主題動物園,數十種珍奇鳥類,有4座大型的天網鳥籠,園區還有袋鼠、羊駝、迷你馬等動物,入園民眾可以餵羊駝、摸兔兔,還有鸚鵡飛到身上,享受與動物零距離互動體驗,業者為了照護園區動物設有獸醫院,繼前年與南投縣政府合作,續與林保署南投分署攜手野生動物救援與保育。游家富說,野生動物救護站有專業獸醫團隊及救援志工,除提供動物救護、醫療外,也陸續開設生態教育課程,透過教育推廣提升民眾對野生動物保育的關注與支持。前年起園區與南投縣政府合作,縣內受傷的野生動物送至園區救治後野放,很開心能為守護珍貴的野生動物盡心力。李政賢表示,近年野生動物受傷、誤入人類活動範圍等情形頻傳,急需強化區域內的救護量能。九九峰可愛世界動物園擁有完善的動物照護設施及專業人員,未來雙方合作可望有效提升轄區野生動物的救護效率。九九峰可愛世界動物園野生動物救護站指出,不少受傷的野生動物就近送到這裡,如大冠鷲、五色鳥、黑冠麻鷺、松鼠、松雀鷹、領角鴞、鳳頭蒼鷹等,一般類野生動物留在救護站醫治,受傷的保育類動物經獸醫急救後,再轉送生物多樣性研究所,提高救援效率。

秋田湯澤鬧熊災「滯留屋內不走」 市區連環襲擊釀4人重傷

日本秋田縣湯澤市20日早晨發生一起罕見的熊襲擊事件,市區內連續傳出民眾被攻擊的消息,造成4名男子受傷,其中一隻熊更闖入建築物內滯留不出。警方與市府緊急設置箱型陷阱,並以監視設備追蹤動態,目前整座城市仍籠罩在恐懼之中。根據《全日本新聞網》報導,從20日凌晨5點過後至6點半左右,湯澤市中心相繼發生4起熊襲擊案。4名受傷男性皆能清楚對話,沒有生命危險。最後一名受害者在自宅玄關前遭攻擊,大腿嚴重受傷,襲擊後熊闖入屋內後就不曾離開。警方出動搜查人員持續監控現場,等待陷阱誘捕。同一時間,距離事發地約800公尺的消防總部監視畫面拍到一隻熊在凌晨闖入廳舍玄關,停留約20秒後離開,地上留有爪痕與血跡。《讀賣新聞》報導指出,這場熊出沒不僅限於湯澤市,在橫手市與由利本莊市同日也傳出襲擊事件,合計6名男女遭受攻擊。僅湯澤市JR湯澤車站半徑500公尺範圍內,就有4人於1小時15分鐘內相繼被襲。當地政府立即下令全市纜車停駛,市教育委員會並通知周邊4所國小、國中暫停所有戶外活動。湯澤東小學校長黑澤進表示,學生目前留校等待接送,「最重要的是保護孩子安全」。湯澤北中學副校長菊地至也說,這種情況如同面臨災害,家長與學生承受巨大壓力。在市區內,居民明顯感到恐懼。書店在門口張貼「熊警戒」公告並封鎖出入口,一名81歲的男性說「現在連散步都不敢了,每次聽到廣播警示都覺得又來了。」另一位73歲男性外出時乾脆把哨子掛在脖子上,以備不時之需;一名73歲主婦則說「住在市區裡卻還得防熊,真的很害怕,不知道會不會再出事。」同日清晨,橫手市一名80多歲女性在庭院修剪樹木時遭熊從背後抓傷頭部,由利本莊市則有一名80多歲男性在河邊檢查漁網時遭襲,臉部嚴重受傷。至此,今年秋田縣已有43人因熊受害,狀況並無緩解跡象。《每日新聞網》進一步指出,秋田縣的熊問題正全面升溫,即使在住宅區也可能發生攻擊。上小阿仁村鄉土史研究會的成員、多田野村人在X(舊稱Twitter)上提醒,部分民宅無意間放置的「油漆罐、稀釋劑與汽油」氣味,竟會吸引熊前來。他貼出的照片顯示,祖母家外牆被熊留下沾滿油漆的掌印,據悉是熊夜間闖入時留下的痕跡。多田野指出,除了揮發性物質,生垃圾與結果的樹木也是常見誘因,「我們家的栗樹砍掉後,熊就不再來了」。他提醒民眾夜間出門務必使用照明、觀察周圍是否有動靜,避免在住宅與車輛之間的短距離空間遭襲。根據秋田縣官方運作的「熊達斯(Kumadasu)」通報系統,實際出沒數量可能比記錄還多,許多居民因見怪不怪未通報。多田野說,他本人今年在上小阿仁村開車時親眼見到帶幼熊的母熊出沒,這已成固定路線,顯示熊與人類活動範圍的界線正在消失。目前,湯澤市區熊蹤仍未解除警報,警方與防災單位持續監控民宅周邊,並呼籲居民避免外出,警戒等級維持在最高層級。

全球極端野火碳排量飆升9%!專家示警:加劇氣候變遷危機

科學家示警,極端野火導致的碳排放量在2024年增加了9%,達到有紀錄以來的第6高水平。這波猛烈且迅速蔓延的火災席捲了南美洲的雨林、乾燥森林及濕地,同時摧毀了加拿大北部的森林,使有害溫室氣體的排放量急劇上升,加速了全球暖化的速度。據《衛報》報導,亞馬遜的災難性野火在2024年燒毀了4,420萬英畝土地,相比2023年的土地損失增加了66%。在玻利維亞與巴西邊界,潘塔納爾濕地(Pantanal wetlands)及奇基塔諾乾燥森林(Chiquitano dry forest)也遭遇了極端火災事件,導致碳排放飆升。科學家警告,野火變得愈發頻繁且猛烈,是人類排放造成的氣候崩潰(climate breakdown)所導致的直接結果。根據《野火狀態報告》(State of Wildfires report),這份分析涵蓋了2024年3月至2025年2月間的全球重大野火事件,結果顯示加拿大的碳排放量是平均值的3倍;玻利維亞則是平均值的4倍,而巴西與委內瑞拉(Venezuela)也高出平均值50%。雖然非洲同樣發生極端野火災害,導致其森林消失的規模創下新紀錄,但分析者指出,非洲大陸獲得的國際關注有限。像是安哥拉與剛果民主共和國,在1週內就分別有6%和2.5%的土地被燒毀;整個非洲大陸也約有2,200萬公頃在1週內付之一炬。全球多地的野火還導致人員傷亡。例如尼泊爾的火災共奪走了100條人命。洛杉磯及周邊地區也在去年春天遭遇野火侵襲,造成31人死亡。除了生命財產的損失,野火還引發極端空氣污染事件,細懸浮微粒濃度超過世界衛生組織(World Health Organization,WHO)指導值的60倍。《野火狀態報告》據悉由全球專家團隊編制,透過模型模擬、區域觀測及科學專業知識追蹤全球野火情況。報告指出:「近期高影響事件與全球火災範圍、強度及嚴重性增長的趨勢一致。」報告進一步解釋,氣候變遷(climate change)加劇了乾旱及火災形成的天氣條件,降低了植被含水量,並預先為土地創造更容易、更多頻率、更猛烈的燃燒環境。同時,人類活動,包括土地使用及土地利用變化,也加劇了大規模、快速蔓延或強烈火災的風險。報告還分析,氣候破壞使全球多地火災更加猛烈。例如洛杉磯野火燃燒的南加州區域,因人為全球暖化而增加了25倍;北亞馬遜極端野火的可能性增加了70倍,燒毀的土地面積也增至原來的4倍。報告共同作者、東英格蘭大學(University of East Anglia)環境科學學院資深研究員瓊斯(Matthew Jones)指出,野火引起的碳排放量,相當於超過200個國家的總排放量,「我們的報告顯示,由於人類造成的氣候變遷,2024至2025年的火災季節最嚴重的野火災難發生概率,增加了2到3倍。除非世界領導人迅速採取決定性行動,減少溫室氣體排放,否則此類事件的頻率將持續上升。」他還示警,「野火本身也正在助長氣候變遷危機,2024至2025年全球排放量約高出平均值10%,主要源於南美洲及加拿大的極端火災季,森林火災排放更多二氧化碳(CO2)到大氣中,加速了全球暖化的速度。」

57歲婦河邊洗澡遇巨鱷突襲「被咬住拖入河中」 驚悚畫面流出

印度東部奧里薩邦(Odisha)近日發生一起駭人事件,一名57歲婦女馬哈拉(Soudamini Mahala)在河邊洗澡和洗衣,突然一隻巨鱷出現,當眾狠狠咬住她並拖入水中,驚悚過程被岸邊村民拍下。即使村民們試圖搶救馬哈拉,但他們不敵鱷魚無法救回,她的屍體也被鱷魚拖走了。根據外媒《每日郵報》報導,這起驚悚意外發生於當地時間6日下午,馬哈拉在奧里薩邦賈吉普爾地區(Jajpur district)的卡哈羅斯塔河(Kharasrota River)邊,當時她正在洗澡兼清洗衣物,一不注意遭體型巨大的鱷魚突擊。有目擊者指出,鱷魚竄出河面,一口就咬住馬哈拉的身體,再將其拖入河中,其他人都來不及反應。事發當下有目擊者立刻跳下河想救人,但鱷魚兇猛加上水流湍急,他們救不回馬哈拉。之後有人打電話報案,警方與消防人員接獲通報立刻展開搜救,在眾人最後看到馬哈拉的時候,她已經被咬到疑似當場死亡,屍體也被鱷魚咬著游往下游。報導中指出,截至目前仍未找到馬哈拉的遺體。事實上,近年來南亞多國河川中鱷魚數量增加,與人類活動區域愈發接近,導致悲劇頻傳。有動物學專家呼籲,當地居民避免在野生動物棲息的河流中洗澡或活動,以防類似慘劇再度發生。

10年來首見!日本白川合掌村熊出沒 西班牙遊客遭突擊受傷

日本岐阜縣白川鄉的白川村以合掌構造村落聞名,被列為世界文化遺產,近年也成為世界各國遊客赴日旅遊必朝聖景點之一。豈料,今(5)日上午卻驚傳有熊出沒,一名40歲西班牙籍男遊客在展望台接駁車乘車處附近遭熊突擊,右手擦傷並無生命危險。白川村公所緊急公告,已封閉事發區域,禁止民眾通行。據日媒《讀賣新聞》報導,一名來自西班牙的40歲男觀光客今日上午8時30分與友人在合掌村內步行觀光,路過白川村荻町的展望台接駁車乘車處附近時,有一隻野生黑熊從樹叢中竄出,並從男觀光客背後突發攻擊;男觀光客右上臂遭熊爪劃傷,所幸傷勢輕微,事後自行走到巴士站,請觀光協會窗口代為叫救護車,經治療後無生命危險。白川村公所對此回應,肇事的熊體長約1公尺,推測為亞洲黑熊幼崽,現場也有發現熊的腳印,證實小熊確實在當地活動。而白川村隨即封鎖事發周邊道路,與警方、獵友會成立相關組織,啟動應變機制,共同展開周邊巡邏搜查;另外,官方也在多處設置警示標語與臨時圍欄,封閉展望台步道進行管制,禁止通行之外,也提醒遊客提高警覺。白川鄉白川村以合掌造建築群聞名,1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產,而此次傳出熊襲觀光客事件,據當地相關單位統計,自2014年以來未再發生熊襲人的狀況,但近年日本熊出沒頻率明顯上升,光是今年4月至10月間,已接獲約90起目擊通報,遠高於去年的35起,因此有專家分析,山區食物減少、天氣異常又加上人類活動擴張,才導致熊更頻繁接近居民和觀光區。

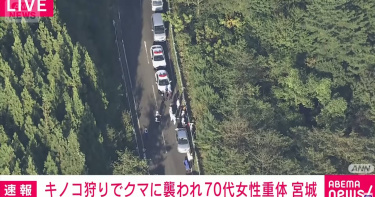

採菇遇熊!宮城栗原75歲女死亡「七旬女失蹤」 日警消空地同步搜救

日本宮城縣栗原市傳出罕見的熊襲擊事件,造成一名年約75歲女性死亡,另一名70歲女性失蹤,警方與消防持續展開搜救。根據《朝日電視》與其他日本媒體的報導,事件發生在3日下午1時30分左右,地點位於栗原市栗駒山麓、荒砥澤水壩附近的山林。一組由4名年長男女組成的登山團體進山採菇時傳出「被熊襲擊」的通報。報案者描述,同行友人在平常常去的地點採菇,地上還能看到裝滿菇的塑膠袋,但本人卻倒地流血,狀況明顯異常。警方到場後,發現居住在栗原市的自營業者志水春江(Shimizu Harue)(75歲)倒臥地面,臉部與身體留有明顯抓傷痕跡,送醫後確認死亡。與志水一同入山的另一名70多歲女性下落不明。警方出動直升機與多組搜救人員,在山林間全面搜尋,但截至4日中午仍未發現蹤跡。搜救行動持續進行,狩獵協會也受市政府請託追蹤熊的行跡。據在場的男性成員表示,當天上午9點過後一行人分散各自採收,中午準備集合時才發現異常。他憶述,呼喊時毫無回應,之後在現場看到血跡與沾血手帕,懷疑失蹤者可能遭熊拖走。這名男子強調,事發地距離道路僅約200公尺,是友人多年來常去的採菇點,「沒想到會在那樣的地方遇到熊」。現場居民表示,近年來當地熊出沒頻繁,今年夏季以來,甚至在學校、公民館及住宅區周邊都有熊現蹤。栗原市僅在事發前一週就通報15件熊目擊案例,宮城縣本年度更累積達898件。居民坦言,以往習慣與熊共存,鮮少通報,從未想過會發生人身攻擊,如今必須重新認識其危險性。搜救現場有村民施放鞭炮試圖驅趕熊,但未見成效。有受訪者懷疑,今年山中食物不足,使得熊更加靠近人類活動範圍。報導中也提到,長野縣大鹿村於3日也傳出採菇者遇襲事件。78歲的平瀨哲夫(Hirase Tetsuo)自2日入山後失蹤,3日早晨被發現已成遺體,疑似同樣遭熊攻擊。

像在拍《熊出沒》!30隻熊現身西藏垃圾場 狂搶食畫面曝光

大陸西藏昌都市邊壩縣一處垃圾站驚見30餘隻藏馬熊(西藏棕熊)聚集覓食。網友拍下群熊在垃圾堆翻找食物的影片後,引發網路熱議,目擊者稱既興奮又害怕,現場熊群在半小時內未見驅離。邊壩縣林業草原局已介入調查,評估是否需加強垃圾站管理與預警機制。目擊者近距離拍下藏馬熊覓食情景,表示既激動又害怕。(圖/翻攝自新京報)網友發布的影片顯示,現場約有三、四十隻熊集中覓食,讓目擊者既激動又害怕。根據《新京報》等陸媒報導,這起事件發生在9月7日,邊壩縣城某垃圾場意外成為藏馬熊「自助餐廳」,據影片發布者表示,事發地點距離邊壩縣城不遠,一旦看到熊群出沒,他立刻停車觀察,並在垃圾場旁停留了約半小時。期間,那些藏馬熊持續在堆積垃圾處翻找食物,畫面既震撼又令人緊張。熊群翻找垃圾場食物,畫面中可見多隻成熊與幼熊共同行動。(圖/翻攝自新京報)專家指出,藏馬熊近年來頻繁出現在垃圾場或與人類相關區域,主要是隨著人類建設、道路開發與農牧用地擴張,熊的自然棲息地逐漸縮小,迫使牠們下移尋找食物、垃圾站成為開放區域中的「易訪食物來源」。各地研究發現,生活垃圾中的高熱量殘食成為藏馬熊迅速獲利的來源,部分地區熊糞分析結果顯示高達 75% 的飲食內容來自人類垃圾。此外,熊經常在垃圾場餵食,母熊會教導幼熊這種「野外捷徑」,導致新一代熊可能將垃圾覓食視為自然行為,根深蒂固。不過專家表示,此現象不僅影響熊群的健康(垃圾中的塑膠、加工食品甚至玻璃碎片可能損害消化器官),也可能加劇人熊衝突風險。針對這個情況,邊壩縣林業與草原局得知,截至9月8日,相關部門已介入了解熊群出現的原因與頻率,並將評估是否需要加強垃圾場管理與設置防護措施,以防止人熊衝突升溫。野生棕熊靠近人類活動區域覓食,突顯垃圾管理與野保挑戰。(圖/翻攝自微博, 新京報 )

船隻遭河馬掀翻!11人失蹤「包括嬰兒」 象牙海岸當局持續搜救中

非洲象牙海岸西部城市布約(Buyo)9月5日(星期五)上午驚傳嚴重船難事故。一艘在薩桑德拉河(Sassandra River)上行駛的船隻,突然遭到一頭河馬襲擊並翻覆,導致船上14名乘客落水,目前有11人下落不明,其中包括婦女、兒童及一名嬰兒。美國《時人》(PEOPLE)報導,根據象牙海岸凝聚與團結部部長多戈(MyssBelmonde Dogo)於臉書上發表的聲明,這起意外僅有3人成功獲救,搜救行動仍在持續進行中,「我們萬分悲痛地得知,在這起因河馬造成的船難事故中,有11人失踪,包括婦女、女孩和一名嬰兒」。多戈表示,「政府對此事件深感悲痛,並向罹難者家屬表達最誠摯的哀悼與支持。」據統計,象牙海岸約有500隻河馬,主要分布於該國南部各大河流中。根據2022年當地學術研究,河馬是象牙海岸導致人類傷亡最多的野生動物之一。同時,《非洲動物學》期刊指出,過去20年間,由於非法獵捕與棲地流失,象牙海岸的河馬族群正面臨快速衰退。研究也指出,雨季期間河馬會向上游及沿海地區擴散活動,與人類活動區域發生重疊,衝突風險隨之升高。根據統計,每年全球約有500人死於河馬攻擊。

示警「用肺發電」!陳佩琪曝50歲罹癌歷程:應兩害相權取其輕

核三重啟公投今(23日)正式登場,前民眾黨主席柯文哲妻子、小兒科醫師陳佩琪昨(22日)也以自身無家族史卻罹患肺腺癌的經歷,示警空氣污染的主要成分PM2.5是一級致癌物,且與成人肺腺癌、心血管疾病、失智及兒童過敏、過動症密切相關,同時燃煤發電也是產生PM2.5的元兇之一,呼籲社會共同努力權衡能源選擇,以降低未知風險。陳佩琪昨在臉書粉專發文分享自身經歷,提到雖然她不吸菸且居住在都會區;身為醫師的她,生活型態也與一般婦女無異,下班後常親自下廚準備簡單菜餚,家族更無癌症病史,但她還是在50歲那年確診肺腺癌,經歷了切除20%肺組織的手術,目前仍需持續追蹤病情。她續稱,空污會導致成人罹癌,尤其是死亡率極高的肺腺癌,也和大人的心血管疾病(如心肌梗塞、中風)以及失智症密切相關。對於兒童健康,陳佩琪指出空污不僅導致過敏人數增加與症狀加劇,更與近年備受關注的自閉症、注意力不集中及過動症等問題有明顯關連。陳佩琪解釋,PM2.5作為空氣污染的主要成分,已被世界衛生組織列為一級致癌物,其來源包括燃煤發電、工廠排放、汽機車廢氣及各類人類活動產生的燃燒現象。她呼籲維持良好空氣品質需要眾人共同努力,並強調每種發電方式皆有其利弊,現階段應兩害相權取其輕,將未知風險降至最低,讓台灣有個乾淨的空氣品質。陳佩琪文末也透露,她過去經常以空污健康危害為題進行演講,雖然已1年多未公開演說,但她仍期待早日重返講台,與大眾分享相關知識。

地球發燒誰負責?國際法院稱各國皆有責任 不作為恐賠錢給受害國

聯合國國際法院(ICJ)於昨(23)日發表歷史性諮詢意見(advisory opinion),裁定各國若未積極減少溫室氣體排放以保護氣候系統,可能已違反國際法,並可能需對受害國賠款。這項諮詢意見對氣候談判與氣候訴訟具有重大指標意義。綜合《衛報》、《CNN》報導,這項諮詢意見長達逾500頁,明列各國對氣候系統的法律義務,包括減少化石燃料使用、管制企業碳排放,及停止補貼高碳產業等方案,雖不具有法律約束力,但因是國際法院首次正式對氣候變遷議題表達見解,仍具重要意義。法院指出,氣候變遷已構成急迫且關乎生存的威脅議題,並確認根本原因毫無疑問來自人類活動,國家若未採取適當措施保護氣候系統,導致乎染或暖化,可能構成「國際不法行為」,且其他因氣候受到損害的國家,可就所受損害要求賠償。這起諮詢意見的起源可追溯至2019年,當時一群斐濟法律系學生希望為受氣候變遷重創的太平洋島國尋求正義。他們提出倡議,並獲面臨海平面急遽上升威脅的太平洋島國萬那杜政府支持。萬那杜於2021年正式向聯合國提案,請求國際法院針對氣候法律責任發表意見,直到2023年聯合國大會通過提請法院裁定,到了2024年12月,來自100多個國家與國際組織的代表在荷蘭海牙出席為期兩周的聽證會。富裕國家普遍主張現有《巴黎協定》等條約已界定義務,但開發中國家指出,現行協定執行力不足,無法保障生存權。此外,國際法院在諮詢意見中駁回僅限於《巴黎協定》的論點,指出多項其他條約也適用氣候保護規範,包括《聯合國海洋法公約》、《保護臭氧層維也納公約》與《生物多樣性公約》等條約。法院也提到《國際慣習法》中的原則,例如共同但有區別的責任、代際公平與預防等原則,均構成法律依據,因此即使是未簽署《巴黎協定》的國家,也必須遵守其他國際法律規範。國際法院強調,各國有義務合作,對氣候變遷採取協調一致的行動,若有國家選擇單獨行動而不互相配合,將難以取得實質成效。萬那杜氣候變遷部長雷根瓦努(Ralph Regenvanu)在法院外表示,這項裁定是氣候正義的里程碑,並證明弱勢國家長年呼籲有其法律依據。環保團體「行動援助」(ActionAid)萬那杜代表范諾(Flora Vano)也表示,這份意見為受災國家提供強有力的依據,將有助於要求主要排放國承擔責任。國際環境法專家納魯拉(Harj Narulla)指出,法院明確表示受害國可就因氣候毀損的基礎建設、生態系統等項目要求重建或金錢方面賠償。聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)對諮詢意見表示樂見其成,稱此強化以《巴黎協定》為基礎的氣候政策。他說「這是地球的勝利,是氣候正義的勝利,也是年輕人發揮影響力的勝利,世界必須回應這份諮詢意見」。國際法院也提醒,即使氣候危機是全球性問題,各國仍須承擔個別責任,並可能成為訴訟對象,雖舉證連結難度較高,但法院認為科學儀器已可幫助判斷並支持相關主張。報導稱,這是全球四大法院中第三個針對氣候發表意見的司法機構。此前,國際海洋法法庭與美洲人權法院也裁定各國有義務控管溫室氣體排放,非洲人權與民族權利法院則剛啟動相關程序。

秘鲁天然氣管線工程挖到寶 發現千年以前木乃伊

秘魯首都利馬(Lima)近期正在進行一項公用天然氣工程,沒想到過程中,公用事業公司Cálidda的工人意外挖出一具保存良好的古代木乃伊,發現地點是利馬郊區的普恩特皮耶德拉區(Puente Piedra),這具木乃伊被埋藏於距地面僅約20英寸處,出土時呈坐姿,身體包裹於布料之中,頭髮仍留有深棕色。依據初步鑑定,這具女性遺骸可追溯至約1,000年前的昌凱文化(Chancay culture),存在年代約介於西元1000年至1470年之間,時間上早於印加帝國的興起約400年。根據《福斯新聞》報導指出,Cálidda公司考古學家阿里亞加(Jose Aliaga)表示,此地很可能是前西班牙時期的墓地。在秘魯海岸地區、尤其是利馬一帶,經常能發現與葬儀有關的遺跡,包括木乃伊、墳墓與其他埋葬結構。儘管該區過去已轉型為勞工階層社區,但仍有大量未開發土地底下藏有珍貴文化遺產。這具木乃伊的發現,為利馬400多處登記考古遺址再添新例。秘魯考古學學院院長達倫(Pieter Van Dalen)表示,這種坐姿木乃伊是昌凱文化中常見的葬儀形式,有些木乃伊甚至以雙手遮臉,呈現獨特的文化象徵。由於秘魯海岸地區的乾燥氣候與沙漠環境,使這些木乃伊得以自然保存數百年,甚至上千年。考古人員推測,此次發現的遺骸可能屬於一名生活於昌凱社會中的女性漁民。昌凱文化以沿海漁撈為主,社會結構簡樸,並發展出獨立的埋葬與儀式系統。Cálidda考古監測計畫負責人巴哈蒙德(Jesús Bahamonde)則表示,這起發現再次證實了該地區地底下仍蘊藏許多尚未揭示的文明線索。報導中提到,利馬位處由安地斯山(Andes)流出的三條河流所滋養的谷地,地理位置與氣候條件讓它自古以來便是人類聚落的重要據點。早在人口規模成長到如今的1,000萬人以前,這座城市的地下便藏著數千年的人類活動痕跡。在西班牙於1535年殖民該地區前,利馬早已是多個本地文化的匯聚之地。值得一提的是,這並非利馬首次有類似發現。2025年稍早,秘魯官員也曾宣布於首都地區挖出一具可追溯至5,000年前的女性遺骸,其地位極可能為當時社會的貴族或神職人員。此外,全球對木乃伊的研究仍持續進行,包括近期在奧地利對一具18世紀木乃伊的研究中,發現其因罕見的防腐技術而保存完好,顯示木乃伊文化並非秘魯所獨有,但其獨特的自然環境與葬儀傳統確實為考古界提供豐富素材。

義大利男遊羅馬尼亞「為與熊寶寶自拍」喪命 被母熊拖下山谷撕咬身亡

羅馬尼亞驚傳遊客遭熊活活咬死事件!一名來自義大利、年約49歲的男子奧瑪(Omar Farang Zin)日前騎著重機旅遊至羅馬尼亞中部阿傑什縣(Arges)喀爾巴阡山區,卻因自拍與熊寶寶合影惹怒母熊,慘遭攻擊並被拖入山谷,最終身亡。綜合《每日郵報》等外媒報導,奧瑪生前熱愛旅行,曾任職於米蘭馬爾彭薩機場。他在事發前一天於社群媒體上興奮分享與野生棕熊近距離接觸的影片與自拍照,其中一張與熊寶寶合影的照片中,他面帶微笑,毫無察覺危機近在咫尺。警方與急救人員指出,有目擊者通報男子遭熊襲擊,搜救人員花了一小時在山谷中尋獲奧瑪的遺體,已無生命跡象。據悉,他在遭遇母熊攻擊時被拖拽並撕咬至死,情況極為慘烈。羅馬尼亞當地政府事後證實,該頭母熊已被人道處置。據了解,該地區為野生棕熊棲息地,目前估計約有1萬至1.3萬頭熊,近年因人類活動入侵與氣候變遷,導致熊類棲地萎縮、攻擊人類事件頻傳。奧瑪的死是羅馬尼亞近年來又一起遊客遭熊攻擊致死案例。去年7月,一名19歲少女在布切吉山(Bucegi Mountains)健行時也遭棕熊攻擊,並被拋下超過百米高的山崖,當場死亡。環保專家指出,垃圾處理不善與缺乏防範設施(如電網),也是導致熊類頻繁靠近人類居住區的主因。羅馬尼亞政府甚至為了控制熊口數量,將年度撲殺配額倍增至481頭,引發保育團體爭議。49歲義大利男遊客奧瑪與熊寶寶自拍後,竟遭母熊攻擊拖入山谷慘死。(圖/翻攝自臉書)

熱浪襲擊歐洲!西班牙、葡萄牙逼近50度 科學家警告:會越來越嚴重

隨著季節邁入夏天,目前歐洲多地正面臨前所未有的熱浪侵襲,氣溫動輒飆破攝氏40度,甚至在西班牙、葡萄牙測得逼近50度的高溫。義大利道路甚至因高溫而出現熔化情形,希臘、土耳其則傳出猛烈山火。科學家警告,這波高溫只是開端,未來熱浪將愈加頻繁且致命。綜合外媒報導指出,雷丁大學(University of Reading)的艾倫教授(Professor Richard Allan)指出,人類活動推升溫室氣體濃度,使地球難以將多餘熱量排出太空,導致大氣乾燥,土壤水分流失,這正加劇熱浪的強度與頻率。他表示,過去只會造成「中等」災害的氣候條件,如今已轉變為「極端」事件。氣候模型預測,若不減少排碳,到了2100年,歐洲平均氣溫將比工業化前高出攝氏3.1度,南歐與東歐城市每年的高溫日(超過攝氏35度)將增加至少10天,馬德里(Madrid)甚至可能達到77天。熱浪持續一整個月的情況也將變得稀鬆平常。專家警告,如此極端的高溫事件將從每50年一次,變為每5年一次。隔著大海的英國也難以倖免。研究指出,自1960年代以來,英國發生攝氏40度高溫日的機率增加了20倍。未來12年內再次出現攝氏40度的可能性為50%,且英國出現攝氏46.6度(華氏115.9度)高溫的情境已「有可能」發生。英國氣象局(Met Office)更指出,這類酷熱日將在英國成為常態。來自艾希特大學(University of Exeter)的戴克博士(Dr Jamie Dyke)表示,若不立即淘汰化石燃料,這些曾經數十年一遇的高溫現象,將在21世紀中葉成為每兩年就發生一次的常態。他警告,歐洲正朝向「大規模死亡與農業體系崩潰」的風險邁進。6月19日至22日這四天,英格蘭與威爾斯的熱浪已估計導致570人死亡。倫敦帝國學院(Imperial College London)的康斯坦提努迪斯博士(Dr Garyfallos Konstantinoudis)指出,實際數字恐怕更高,因為熱浪的死亡常被忽視。他表示,與洪水或風暴不同,熱浪是「無聲的殺手」,其帶來的傷害往往被原有疾病掩蓋,高溫鮮少被列為死因。醫療與氣候專家一致認為,極端高溫會對人體構成重大負擔。呼吸系統需努力降溫,進一步壓力則落在心臟、腎臟與消化系統上,尤其對兒童、老人與慢性病患者風險更高。倫敦大學學院(University College London)的重症醫學教授蒙哥馬利(Professor Hugh Montgomery)指出,英國每年與熱有關的死亡數可能在2050年前突破10,000人,而若地球升溫攝氏3度(華氏5.4度),歐洲的熱致死率可能是現在的三倍。這場極端熱浪被歸因於一個持續滯留的「熱罩」(heat dome),這種氣壓穩定、無雲的天氣條件讓熱氣困在地表。聖安德魯斯大學(University of St Andrews)的氣候學家拜恩博士(Dr Michael Byrne)指出,熱罩並不新奇,但由於歐洲比工業革命前平均高出攝氏2度,當熱罩出現時,氣溫也隨之飆升得更劇烈。他強調,氣候變遷未必增加熱罩的出現頻率,但每次發生時,影響更大。知名氣候科學家奧托博士(Dr Friederike Otto)也指出,這次的熱浪已無須進一步歸因研究就能確定與人類燃燒化石燃料有關。她直言,已有充分研究證明氣候變遷讓熱浪在歐洲變得更頻繁、更強烈,尤其是最極端的情況。2022年的熱浪造成歐洲61,000人死亡,超過一半可直接歸因於氣候變遷。如今這波熱浪與當時相似,醫界正密切關注今年夏季最終的死亡數據。根據《Weather》期刊報導,若不採取措施,這樣的災難將會更常出現。目前,氣候協議如2015年簽署的《巴黎協定》(Paris Agreement)仍是控制升溫的關鍵依據。其目標為將全球升溫控制在工業化前2°C以內,並努力將升幅限制於1.5°C。研究顯示,一旦突破1.5°C門檻,將有25%的地區面臨嚴重乾旱化。全球能否達成協議目標,將直接影響未來世代的生存條件。