倫敦帝國學院

」 新冠肺炎 氣候變遷 英國 世界大學排名 台灣大學

不畏房市寒冬!928檔期北市百億指標案「杜拜藝術館」場 逾70位政商名流齊聚站台登

科達建築不畏房市冷!大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」(10/30)日宣布開賣,於阿樹國際旅店舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」,現場冠蓋雲集、星光熠熠,逾70位上市上櫃企業CEO、電視主播、時尚藝人、啦啦隊女神等貴賓出席,為建案站台熱身,顯見科達建築董座賴建程政商人脈強大,他也趁勢公布新案「正兩房開價2798萬元、1+1房則落在總價2388萬元」,同時也祭出「早鳥98折」讓利價,可望吸引搶攻北市門牌的自住客,一舉打響科達名號!據591新建案調查,北市小豪宅預售案「杜拜藝術館」,不僅是今年928檔期台北市唯一百億新案,更被房市專家譽為2025下半年最期待的北市新案!本案基地面積537坪,鄰八德路三段、光復北路交叉口,全案100億、可售約45億元,規劃2棟地上14、15層建築,共252戶住家,可售137戶住家+1店面、63平面車位,以15~16坪1房+1空間、18~22坪2房為主力產品,主打「杜拜寶格麗、空降大巨蛋」,標榜日歐美高規建材、耐震6級與銀級智慧綠建築,大信防水10年保固,更以總價2300多萬入手北市蛋黃區的優勢,尚未公開即引市場討論,並預計11/15舉辦建案說明會,目前累積逾130組客戶預約賞屋。「杜拜藝術館」最厲害的是「雙巨蛋」、「雙捷運」、「雙明星學區」的黃金地段,走路6~8分鐘就到大巨蛋!(圖片提供/科達建築)「杜拜藝術館」主打「國際時尚小豪宅」,致敬寶格麗精品,科達建築董事長賴建程表示,寶格麗酒店在杜拜、倫敦、米蘭、巴黎等全球9個城市拓點,又以杜拜寶格麗酒店最頂奢,本次將其「珊瑚」元素融入建築語彙,外觀由北市前十大豪宅推手呂建勳建築師操刀,公設亦結合W飯店精品元素,近期才剛拿下2025年法國設計大獎金獎、義大利IIDA國際設計大獎,並由日商台灣松下營造擔任顧問團隊,最厲害的是「雙巨蛋」、「雙捷運」、「雙明星學區」的黃金地段,走路6~8分鐘就到大巨蛋!選在房市最冷時逆勢推案,賴建程也指出,「房市低潮就是剛性買盤看房議價的好時機,特別是要買在市中心蛋黃區,趁此時才有機會入手!」他也宣布,「杜拜藝術館」打造高坪效自住格局,每個房間都放得下雙人床,每坪開價153萬元,並祭出早鳥98折讓利,總價2300~2700多萬元就能買到北市小豪宅,不僅相對周邊新案房價親民,也僅是敦北名人巷豪宅房價7~8折,有信心開紅盤,打出順銷紅不讓。北市大巨蛋指標新案「杜拜藝術館」開賣,舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團」VVIP名人賞記者會,逾70位政商名流齊聚站台,包括中興電工董事長江馥年(左三)、能率集團副董事長董俊毅(右三)皆出席。(圖片提供/科達建築)本次「VVIP名人賞記者會」吸睛亮點,邀請70位來自「全球百大名校的企業CEO」參加首波賞屋,包括來自美國麻省理工學院、英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、康乃爾大學、波士頓大學、澳洲昆士蘭大學、加拿大英屬哥倫比亞大學、中國清華大學等具國際視野的名校菁英,現場貴賓包括立法委員張智倫、台北市議會議長戴錫欽、台北市議員王欣儀、台北市議員闕枚莎等政界大咖出席致詞,而台灣松下營造董事長田中一彥、中興電工董事長江馥年、能率集團董事長董俊毅、寬頻房訊總裁游世一、秀泰影城董事長廖偉銘、友嘉集團執行董事朱姵瑩、台聚集團董事吳洪霆、晶鑽生醫集團董事長賴柏如、天剛資訊董事長張申曄、奧爾資訊集團總經理李熾榮等各界巨頭也是座上嘉賓,見證融合國際建築、時尚精品美學的指標案「杜拜藝術館」,更是讚譽有加。台灣松下營造董事長田中一彥致詞表示,科達建築4年推出5案,總銷超過百億元,打造日系小豪宅口碑,不惜成本回饋自住客,令人感動!這次合作來到第3個案子,「我長年經營松下海外事業,看過不少企業老闆,從賴董身上可看到成功企業老闆的操盤能力與堅持,非常看好他的潛力,未來還有200億元案量,也期許更多合作機會。」秀泰影城董事長廖偉銘出席也表示,「和科達建築賴董是多年好友,一知道他要在北市大巨蛋附近推新案,我非常興奮,秀泰大巨蛋影城也在10/28正式開幕,打造SCREENX、ULTRA4D與杜比全景聲影廳,走路就能到大巨蛋看電影、看棒球、聽演唱會,這是非常迷人的事,接下來雙方也規劃有大型合作活動。」值得一提的是,「杜拜藝術館」鄰近台視、華視、非凡電視台,並離內湖的媒體重鎮交通也相當方便,活動也邀請多位重量級藝人、當家主播與金鐘《小姐不熙娣》女神班底站台,像是藝人炎亞綸、知名主持人呂捷、三立新聞當家主播高毓璘、民視當家主播劉方慈、時尚主播劉涵竹、知性主播張宇、房產女神朱琦郁、蛇姬林采緹、啦啦隊女神梓梓董梓甯、鄉民女神鄔又曦、演員王嫚萱等,記者會現場盛況空前!啦啦隊女神董梓甯也表示,第一次認識科達建築是因為「新莊科達花園」,格局、建材都很厲害,多年前就成為科達粉絲,她說,「在大巨蛋看球賽,感受每支球隊實力與啦啦隊熱情,是現在最流行的趨勢,而且新案公設也規劃KPOP練舞室、時尚運動吧、直播區,這對我們平常練舞、經營自媒體很實用,離電視台也近,一定會趁早鳥價搶先賞屋。」科達建築近年積極扎根雙北,董座賴建程也透露他的危機入市哲學,「最壞的時機,更要努力整合、把握買地,拓展建築實力」,他強調,明年將預計推出「科達三重仁義案」,總銷約40億元,亦有「科達北市大安案」、「科達新莊案」蓄勢待發,總計約150億案量,除深入都更、危老市場,並將持續於新莊塭仔圳獵地,預計每年穩健推1~2個大型指標案。

台大衝上世界第140名創四年新高 專家籲減招學士班聚焦博士培育

英國泰晤士高等教育專刊(THE)最新公布2026世界大學排名,台大名次比去年進步,位居第140名,創下4年來最好表現,但專家點出「研究環境」與「教學」兩大項目得分偏低,問題出在學士班招生太多,呼籲台大減招大學部,將重點投入培育高階博士人才。今年THE世界大學排名前10名,仍全為英美名校的天下,英國牛津大學依舊位居冠軍寶座,美國麻省理工學院則為亞軍,美國普林斯頓大學及英國劍橋大學則並列第3名,美國哈佛大學與史丹佛大學則同樣第5名,此後名次依序為美國加州理工學院、英國倫敦帝國學院、美國加州大學柏克萊分校及美國耶魯大學。台灣方面,台大去年位居第172名,今年則回升32個名次到第140名,創下4年來最好名次。台大表示,本年度THE大學排名中,在各項教學、研究、產學合作、國際化評比項目多呈進步。其中在產學合作項目表現最為突出,排名世界第1;產學合作收入及專利表現皆獲得滿分100分;其他在多項教學、研究、國際化指標,亦獲超過90分的成績。高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉認為,台大名次進步即便值得肯定,但在諸多計分項目上,仍顯示台大進入全球百大的最大障礙在於「體質失衡」,包含「研究環境」項目54.9分,「教學」項目也只拿到59.4分,但兩項計分占比近6成,「台大患上學士人數過多,博士密度不足的肥胖症,稀釋所有研究資源和師資精力」,如果想要衝破百大門檻,必須改變「學士太多、博士太少」的最大問題,呼籲計畫性減招學士班,將資源用於優化師生比,並投資高階博士人才培育。在台大之後,於本次排名表現次佳的是中國醫藥大學,名列第301名至350名區間;亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、台北醫學大學則名列401名至500名區間。

言芯詮釋初戀演技大爆發 哭戲眼淚潰堤零NG

新人歌手言芯以甜美外型、溫柔卻富張力的嗓音與細膩真誠的創作語言,初試啼聲就受到不少注目,在完成首張迷你EP《沒什麼道理》的宣傳後,她選擇以「音樂與學術的雙軌人生」開啟接下來的旅程,赴倫敦帝國學院攻讀碩士學位,在創作中往理想前進。繼首波主打後,言芯日前也推出第二支MV〈那年你〉,青春校園的敘事風格,詮釋一段青澀純粹卻遺憾收場的高中初戀。她笑說這支作品真的是演技大爆發,其中一場哭戲甚至沒有NG直接眼淚潰堤,「這次的MV拍攝對我來說非常特別,劇情就像我青春記憶的一場重播,可能因為這樣特別有感觸,而我也很享受穿上制服、一日重返高中生活的感覺!」言芯擔任洪暐哲演唱會嘉賓。(圖/年代整合行銷提供)回倫敦唸書前,言芯受邀參加洪暐哲個人演唱會擔任嘉賓,在數百名粉絲及家人的見證下,首度live演唱三首新歌,她興奮又開心表示:「那時心跳完全穩不下來,但望著台下的觀眾、遠遠看見熟悉的臉,真的好感動。第一次唱自己的歌給觀眾聽,意義非凡。」因為迷上舞台的感覺,言芯笑說有點想跟其他學生一樣大聲說:「我不同意開學!」不過也僅是玩笑話,已經在倫敦的她對自己承諾要持續耕耘音樂創作,「在出國前,我又進了錄音室完成一首全新的作品,也還在不斷寫歌中。」她悄悄透露,未來仍將以穩定步伐持續創作與分享,「希望不久之後,能再次帶給大家驚喜。」

言芯花3個月完成這件事 製作人嚇傻:妳還有什麼不行的

24歲新人歌手言芯畢業於倫敦國王學院,今年9月即將就讀倫敦帝國學院碩士,拿著「人生勝利組」的大女主劇本,但她卻選擇一條最不穩妥的路,推出音樂作品希望能完成夢想,為了勇敢追夢也能完成學業,言芯以神力女超人的速度,在3個月內完成首張迷你EP,其中一半是自己親自創作,讓製作人直呼:「妳還有什麼不行的?」言芯在完成學業的同時也不忘追夢。(圖/年代整合提供)拍攝新歌〈沒什麼道理〉MV時,言芯笑說大概是全家最團結的時候,媽媽陪著一起挑歌、借私服幫她搭造型,爸爸則二話不說借出心愛的敞篷車拍攝,只是最後沒有工作人員敢開,還特地請運輸車載去片場,雖然當天爸爸沒能到拍攝現場,但光探班飲料就送了三次,讓整個團隊都感受到溫暖幸福。對於推出音樂作品,言芯說:「雖然同時拿到學校的offer,但我想了想,我還是希望在唸書之前把這些作品分享給大家,就像去年生日,我弟弟送我的一句話『勇敢的人先享受世界』, 我不覺得才發完歌就去唸書會很可惜,音樂無國界,那創作也是,在異鄉獨自生活和學習,或許反而更能給我養分、更踏實自由地成長,累積創作的靈感與厚度,所以這次的迷你EP對我而言就是個起點。」

美國將缺席COP30!《CNN》:為中國送上1份大禮

美國總統川普(Donald Trump)於本月稍早解僱了美國最後一批氣候談判代表,此舉不僅確立了美國退出國際氣候外交的立場,更可能為中國送上1份大禮。據《CNN》的報導,美國國務院「全球變遷辦公室」(Office of Global Change)的裁撤,意味著這個歷史上的最大污染國,將缺席10年來最具影響力的氣候峰會之一,也就是今年11月在巴西貝倫(Belém)舉行的第30屆聯合國氣候變遷大會(COP30)。該辦公室原負責代表美國參與國際氣候變遷談判。知情人士透露,由於國務院氣候團隊全數撤離,連平日定期與會的國會議員都無法取得與會資格。COP30本應成為劃時代峰會,為未來10年制定全球氣候議程,這段關鍵時期將決定人類能否避免陷入更嚴重的氣候災難。長期氣候倡議者、COP談判資深代表兼氣候正義組織「Satat Sampada Climate Foundation」創始主任辛格(Harjeet Singh)批評,美國此舉是「在地球發生緊急事態時卸責」。他告訴《CNN》,美國在氣候談判中始終充滿矛盾:「口頭上高舉雄心壯志,實際卻持續擴張國內的化石燃料開採。」他警告,美國缺席將形成「危險的權力真空。」川普上任後首波行動之一就是退出《巴黎氣候協定》(Paris climate agreement),這與他首個任期的做法如出一轍。裁撤全球變遷辦公室再次彰顯其政府反對氣候行動的強硬立場。國務院發言人僅表示「相關業務將酌情由其他部門接管」,對於是否派代表參加COP30則未正面回應。專家憂心美國缺席可能削弱應對全球氣候變遷的能力。由多家非營利氣候機構組成的「歐洲氣候行動網路」(Climate Action Network Europe)總監馬丁內利(Chiara Martinelli)指出,歐洲等富裕國家可能將此視為「倒退的藉口」,貧窮國家則可能對談判程序失去信心。但專家向《CNN》強調,最具戰略意義的影響在於,這可能賦予中國更多在地緣政治上的優勢,讓美國最強大的全球競爭者得以塑造「更可靠穩定」的國際夥伴形象。對此,國務院發言人拒絕對「美國退出《巴黎協定》對中國的意義」發表評論。在拜登(Biden)政府任內,氣候合作曾是美中緊張關係中罕見的亮點。但如今當美國正在打擊風電與太陽能產業,並大幅回歸化石燃料之際,中國正以驚人速度擴張清潔能源版圖。倫敦帝國學院(Imperial College London)氣候科學家羅格利(Joeri Rogelj)分析:「在COP30上,中國的聲音可能更受重視,因為他們已將綠色科技成長列為經濟戰略核心支柱。」中國外交部在給《CNN》的聲明中,已將氣候變遷稱為「人類面臨的共同挑戰」,強調「任何國家都不能置身事外、獨善其身」。關鍵在於中國是否會落實這些表態,並在缺乏其它超級大國的制衡下以身作則。所有國家須於9月前提交未來10年減排新目標,而中國過去常設定較為寬鬆的目標,同時持續運轉污染最嚴重的燃煤電廠。這些目標將成為2035年前的氣候行動藍圖。作為近幾年全球最大污染國,中國的選擇將左右地球氣候走向。中國外交部未具體說明新目標內容,僅表示將「與有關各方共同努力……積極應對氣候變化挑戰,推動全球綠色低碳轉型進程。」

熱浪襲擊歐洲!西班牙、葡萄牙逼近50度 科學家警告:會越來越嚴重

隨著季節邁入夏天,目前歐洲多地正面臨前所未有的熱浪侵襲,氣溫動輒飆破攝氏40度,甚至在西班牙、葡萄牙測得逼近50度的高溫。義大利道路甚至因高溫而出現熔化情形,希臘、土耳其則傳出猛烈山火。科學家警告,這波高溫只是開端,未來熱浪將愈加頻繁且致命。綜合外媒報導指出,雷丁大學(University of Reading)的艾倫教授(Professor Richard Allan)指出,人類活動推升溫室氣體濃度,使地球難以將多餘熱量排出太空,導致大氣乾燥,土壤水分流失,這正加劇熱浪的強度與頻率。他表示,過去只會造成「中等」災害的氣候條件,如今已轉變為「極端」事件。氣候模型預測,若不減少排碳,到了2100年,歐洲平均氣溫將比工業化前高出攝氏3.1度,南歐與東歐城市每年的高溫日(超過攝氏35度)將增加至少10天,馬德里(Madrid)甚至可能達到77天。熱浪持續一整個月的情況也將變得稀鬆平常。專家警告,如此極端的高溫事件將從每50年一次,變為每5年一次。隔著大海的英國也難以倖免。研究指出,自1960年代以來,英國發生攝氏40度高溫日的機率增加了20倍。未來12年內再次出現攝氏40度的可能性為50%,且英國出現攝氏46.6度(華氏115.9度)高溫的情境已「有可能」發生。英國氣象局(Met Office)更指出,這類酷熱日將在英國成為常態。來自艾希特大學(University of Exeter)的戴克博士(Dr Jamie Dyke)表示,若不立即淘汰化石燃料,這些曾經數十年一遇的高溫現象,將在21世紀中葉成為每兩年就發生一次的常態。他警告,歐洲正朝向「大規模死亡與農業體系崩潰」的風險邁進。6月19日至22日這四天,英格蘭與威爾斯的熱浪已估計導致570人死亡。倫敦帝國學院(Imperial College London)的康斯坦提努迪斯博士(Dr Garyfallos Konstantinoudis)指出,實際數字恐怕更高,因為熱浪的死亡常被忽視。他表示,與洪水或風暴不同,熱浪是「無聲的殺手」,其帶來的傷害往往被原有疾病掩蓋,高溫鮮少被列為死因。醫療與氣候專家一致認為,極端高溫會對人體構成重大負擔。呼吸系統需努力降溫,進一步壓力則落在心臟、腎臟與消化系統上,尤其對兒童、老人與慢性病患者風險更高。倫敦大學學院(University College London)的重症醫學教授蒙哥馬利(Professor Hugh Montgomery)指出,英國每年與熱有關的死亡數可能在2050年前突破10,000人,而若地球升溫攝氏3度(華氏5.4度),歐洲的熱致死率可能是現在的三倍。這場極端熱浪被歸因於一個持續滯留的「熱罩」(heat dome),這種氣壓穩定、無雲的天氣條件讓熱氣困在地表。聖安德魯斯大學(University of St Andrews)的氣候學家拜恩博士(Dr Michael Byrne)指出,熱罩並不新奇,但由於歐洲比工業革命前平均高出攝氏2度,當熱罩出現時,氣溫也隨之飆升得更劇烈。他強調,氣候變遷未必增加熱罩的出現頻率,但每次發生時,影響更大。知名氣候科學家奧托博士(Dr Friederike Otto)也指出,這次的熱浪已無須進一步歸因研究就能確定與人類燃燒化石燃料有關。她直言,已有充分研究證明氣候變遷讓熱浪在歐洲變得更頻繁、更強烈,尤其是最極端的情況。2022年的熱浪造成歐洲61,000人死亡,超過一半可直接歸因於氣候變遷。如今這波熱浪與當時相似,醫界正密切關注今年夏季最終的死亡數據。根據《Weather》期刊報導,若不採取措施,這樣的災難將會更常出現。目前,氣候協議如2015年簽署的《巴黎協定》(Paris Agreement)仍是控制升溫的關鍵依據。其目標為將全球升溫控制在工業化前2°C以內,並努力將升幅限制於1.5°C。研究顯示,一旦突破1.5°C門檻,將有25%的地區面臨嚴重乾旱化。全球能否達成協議目標,將直接影響未來世代的生存條件。

比抽菸、肥胖還可怕 英國研究:常做惡夢恐提高3倍早逝風險

倫敦帝國學院(Imperial College London)與癡呆症研究所(UK Dementia Research Institute)最新研究顯示,常做惡夢的人比一般人更可能提早10年死亡,長期每周惡夢者的早逝風險甚至高出從未做惡夢者的3倍。這項研究結果於2025年6月23日在歐洲神經學學會(EAN)大會上發表。綜合外媒報導,帝國學院腦科學研究員阿比德米奧泰庫(Abidemi Otaiku)博士帶領的研究團隊針對2429名8至10歲兒童及183012名26至86歲成人,進行長達19年的追蹤調查。成人的惡夢頻率由本人於研究初期填報,兒童則由家長回報。結果發現,惡夢對身體的傷害比過去所知更為嚴重,每周平均一次惡夢者,在10年內於70歲前死亡的風險是從未做惡夢者的3倍。研究發現,惡夢者與吸菸、肥胖、不良飲食或缺乏運動等傳統早死因子相比,每周一次的惡夢頻率是更直接的早逝預測指標。研究也顯示,不僅是成人,連8到10歲的兒童若頻繁做惡夢,也會出現明顯的「生物老化」加速現象。這類生理變化可解釋為增加約40%的早死風險,就算每人每月只出現一次惡夢,影響也高於從不做惡夢的人。奧泰庫解釋,惡夢會引發強烈的壓力反應,導致體內壓力荷爾蒙皮質醇長時間上升,這個荷爾蒙與細胞加速老化有密切關係。此外,惡夢會嚴重干擾睡眠品質,使身體無法在夜間充分修復與再生細胞。他進一步表示,「睡夢中的大腦無法分辨夢境與現實,惡夢觸發的壓力反應往往比清醒時更劇烈,也解釋為何有些人會在惡夢中驚醒、渾身冒汗、呼吸急促、心跳加快,因為我們的戰鬥或逃跑反應已經觸發」奧泰庫也提供幾項可在生活中實踐的惡夢預防事項。他建議民眾避免觀賞驚悚內容,維持良好睡眠與衛生習慣、管理壓力並治療焦慮或憂鬱症等問題。他也推薦一項心理治療方法「意象預演治療(Imagery Rehearsal Therapy)」,民眾可在家自行將惡夢重寫為較平和版本並反覆演練,以降低夜間夢境壓力。奧泰庫建議已受惡夢嚴重困擾者,可尋求睡眠專科醫師協助,並考慮進行「失眠認知行為療法(CBT-I)」,這項療法能針對失眠者調整錯誤的睡眠認知與行為,有助改善惡夢頻率與減緩大腦老化。除了惡夢研究,近期還有另一項睡眠相關研究指出,白天習慣性午睡者也可能面臨較高的早死風險。該研究追蹤8.6萬多名中年健康成人的睡眠習慣後發現,白天固定午睡者,尤其偏好午後小睡者,早死風險比不午睡者高出最多20%。研究人員推測,白天嗜睡可能是夜間睡眠品質差或潛在健康問題的警訊。芝加哥拉什大學(Rush University)醫學中心教授詹姆斯羅利(James Rowley)表示,這些發現對臨床醫師具有警示意義,並強調「最重要的一點是,如果醫生詢問患者的睡眠習慣,他們也應該詢問白天是否有小睡狀況」,幫助找出更多潛在睡眠健康風險。

台大躍升第63名!清大、陽明交大進前200強 最新QS世界大學排名曝

英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名(QS World University Rankings),此次共有3所來自台灣的大學院校進入全球前200名。其中台灣大學在全球排名第63,較上一次進步5名,創下有史以來最佳成績;清華大學拿下第176名、陽明交通大學則為第199名。QS的2026世界大學排名由5大指標組成,包含研究與發現(Research and Discovery)、學習經驗(Learning Experience)、就業能力與成就(Employability and Outcomes)、全球往來(Global Engagement),以及永續發展(Sustainability)。在上一次的QS世界大學排名中,台灣大學是唯一進入世界前100強及世界前200強的台灣大學院校。而在19日最新發布的QS世界大學排名中,台灣大學此次與香港城市大學並列全球第63。本次台灣還有2所大學院校進入世界前200名,包含第176名的清華大學;第199名的陽明交通大學,與位於英國北愛爾蘭的貝爾法斯特女王大學(Queen's University Belfast)並列。QS指出,此次是清華大學在2023年排名第177之後,首度重回世界前200的名單內;陽明交通大學則是首度進入世界前200名。此外,本次世界排名最佳的台灣前10所大學院校,另依序還有成功大學(第203名)、台灣科技大學(第345名)、台北科技大學(第420名)、台灣師範大學(第435名)、中山大學(第439名)、中央大學(第587名)、台北醫學大學(第597名),皆比上一次進步。台灣部分大學院校在數項細部指標的表現,已達到世界前250強的水準,但在「全球往來」的整體表現較弱。而各項細部指標方面,台灣大學表現最佳,學術聲譽第38名、業界聲譽第54名、就業成果第11名、永續發展第74名等,榮登世界前100名。QS分析指出,台灣的大學院校在各項細部指標中,成績進步最多的是「教職員人均論文引用數」,而「全球往來」、「就業能力與成就」、「學習經驗」等領域仍需加強。世界排名前10名的大學依序為美國麻省理工學院(MIT)、英國倫敦帝國學院(Imperial College London)、美國史丹佛大學(Stanford University)、英國牛津大學(University of Oxford)、美國哈佛大學(Harvard University)、英國劍橋大學(University of Cambridge)、瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)、新加坡國立大學(NUS)、英國倫敦大學學院(UCL)、美國加州理工學院(Caltech)。

油輪撞擊貨輪後起火燃燒 2船37船員全數獲救

英國赫爾(Hull)外海10日上午發生嚴重船難,一艘為美軍運送噴射燃料的油輪Stena Immaculate與一艘貨船Solong發生碰撞,後續兩船因此起火,船上的燃料也這樣洩漏至北海。透過英國廣播公司(BBC)公布的畫面顯示,2艘船隻在碰撞起火後出濃濃黑煙。後續有關當局隨即展開大規模救援行動,派遣救生艇、海岸警衛隊飛機以及商業船隻協助,最終2船共37名船員全部獲救,其中1人被送往醫院。根據《france24》報導指出,整起意外發生於10日上午9點48分,英國海事與海岸警衛局(Maritime and Coastguard Agency)獲報後,亨伯海岸警衛隊(Humber Coast Guard)立即透過無線電廣播請求配備消防設備的船隻前往現場。據了解,事發地點距離倫敦約250公里。皇家國際救生艇協會(RNLI)則提到,在發生船隻碰撞兩船皆發生火災,後續也有船員棄船逃生。根據船舶追蹤網站VesselFinder的資料顯示,掛有美國國旗的Stena Immaculate油輪於10日上午停泊於格里姆斯比(Grimsby)港口附近。Stena Immaculate油輪隸屬於美國政府的「油輪安全計畫」(Tanker Security Program),當軍方需要時可徵用運輸燃料。而掛葡萄牙國旗的貨櫃船Solong則是從蘇格蘭格蘭傑茅斯(Grangemouth)開往荷蘭鹿特丹(Rotterdam),航行途中撞上油輪船側,導致事故發生。負責營運Stena Immaculate的美國海事管理公司Crowley表示,貨櫃船的撞擊造成油輪船體貨艙破裂,Jet-A1噴射燃料大量洩漏後引發火災,船上甚至發生多次爆炸。所幸,油輪上的23名船員全數安全獲救。事故發生後,格里姆斯比東港(Port of Grimsby East)首席執行官博耶斯(Martyn Boyers)表示,他被告知現場出現「巨大火球」,傷者由Windcat 33高速船與港口引航船送上岸。事發當時,事發海域已有一艘執勤船隻,因此得以及時發出求救信號。英國交通大臣亞歷山大(Heidi Alexander)表示,目前正密切關注事態發展,並感謝所有參與救援的緊急應變人員。至於燃油洩漏後對環境影響,綠色和平英國(Greenpeace UK)表示,目前尚難評估燃料洩漏對海洋生態的衝擊,該海域為重要漁場且靠近海鳥棲息地。雖然噴射燃料洩漏引發擔憂,蘇格蘭赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)海洋生物多樣性與生物技術中心的哈特爾(Mark Hartl)表示,與原油洩漏相比,噴射燃料蒸發速度較快,對水域環境影響相對較小。倫敦帝國學院(Imperial College London)有機地球化學教授塞普頓(Mark Sephton)進一步解釋,噴射燃料比原油更容易分解,較高溫度也有助於加速其生物降解。他認為,燃料對環境的影響將取決於洩漏量及細菌分解速度,希望生物降解能夠發揮作用,減少污染。

世界大學排名「台大退步20名」 校長陳文章分析1關鍵

英國「泰晤士高等教育」特刊(Times Higher Education,THE)10月9日公布「2025年世界大學排名」,台灣最高學府台灣大學則在排名第172名,比2024年退步20名。台大校長陳文章今(19)日於2024學年第1學期的首次校務會議中,指出台大論文引用數下降,直接影響到排名,但他也表示大學任務是培育人才,排名值得參考讓學校知道有哪方面需要加強。根據英國「泰晤士高等教育」特刊公布的2025年世界大學排行,台灣大學排行第172名,原本從2023年的排名第187名到2024年攀升到第152名,沒想到最新排行又下滑20名。台灣大學在2021年世界大學排行一度幾進前百名,位居第97名,但這也是台灣大學近年最好的成績。台灣大學今日進行2024學年第1學期第1次校務會議,校長陳文章會議中提到,大學最主要的任務是培育人才,但世界大學排名也是有值得參考和努力的地方。陳文章注意到在THE排名和QS排名(QS World University Rankings)中,台大的論文因逐年被引用數下降,成為影響排名下滑的因素之一。針對這個狀況,陳文章表示,校方將推行新的鼓勵方案與措施,讓教師們產出更多高品質的研究論文,並加強重點領域的國際影響力,除了美國和日本,也要更積極與其他國家合作。此外,在台大學生部分,校方不是為了排名,也希望幫助學生拓展國際視野,增加與國外大學雙聯學位合作,強化全英語授課的課程、系所或學程,甚至鼓勵學生到海外實習。在THE公布的2025年世界大學排名中,除了台灣大學,接下來有排名在第301名至第350名區間的中國醫藥大學,其他入榜的還有亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學和台北醫學大學,排名都落在第401名至第500名區間。THE公布的2025年世界大學排名前10名的大學院校,依序是英國牛津大學、美國麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學、美國史丹佛大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、英國倫敦帝國學院及美國耶魯大學。

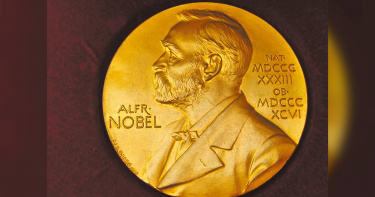

諾貝爾獎對「人類生活最大貢獻」是哪個?網友一致認同它:翻轉人類的生命

諾貝爾獎的設立,為獎勵前一年在物理、化學、生理學或醫學、文學、和平,五大領域中傑出貢獻者。有網友好奇發文,諾貝爾獎這100多年來,有哪個能實際應用在人類生活中,其中最多人討論的,是1945年青黴素的發現,「抗生素。在抗生素發明之前,西醫根本看不到中醫車尾燈。」一名網友在PTT八卦版好奇詢問「諾貝爾奬實際使用於人類最猛是哪個?」原PO表示諾貝爾奬已經設立超過一百年,是世界上所有科學家夢寐以求的一個獎,得到了一輩子不愁吃穿。有研究發現,諾貝爾奬得主的研究,實際普及於改善人類社會比例其實非常低,多數都淪於紙上談兵,令原PO不禁好奇「那諾貝爾歷代得主中,實際應用在人類生活中最猛的是哪個?」貼文一出後引起熱議,大部人都點名人類最早發現的抗生素--青黴素,「1945年諾貝爾醫學獎,研究青黴素做成抗生素」、「雖然我很想推物理相關,但是平心而論是抗生素」、「不是哈伯法製氨就是青黴菌抗生素」、「X光、青黴素」、「抗生素。在抗生素發明之前,西醫根本看不到中醫車尾燈。跟巫術治療一樣」、「我投抗生素一票」、「抗生素呀!翻轉了人類的生命和健康。」此外,也有不少人提及X光及哈伯法製氨、藍光LED等等,「量子力學那幾個。現代科技哪個沒用到量子」、「還有1918年化學獎,用工業方法合成氨」、「藍光LED呀,燈泡、電視、手機都在用」、「哈伯製氨第一吧」、「鋰電池。沒手機玩人類會滅絕」、「哈柏法製氨,農業界的工業革命」、「居理夫人的X光也滿重要的,不輸抗生素。」青黴素是人類最早發現的抗生素,1928年英國倫敦大學聖瑪莉醫學院(現屬倫敦帝國學院)細菌學教授弗萊明在實驗室中發現青黴菌具有殺菌作用,1938年由牛津大學的柴恩、弗洛里及希特利(1911-2004)領導的團隊提煉出來。弗萊明因此與柴恩和弗洛里共同獲得了1945年諾貝爾生理醫學獎。

世界大學排名出爐!台大全球第172、下滑20名 冠軍打破紀錄蟬聯9年

英國「泰晤士高等教育」特刊(Times Higher Education,THE)今(9)日公布了2025年世界大學排名,前3名分別是英國牛津大學、美國麻省理工學院、哈佛大學,其中英國牛津大學打破排行榜紀錄,已連續9年蟬聯世界第1。台灣大學為台灣排名最高的大學院校,世界排名在第172,與上一年相比退步了20名。據網站顯示,台灣大學在2023年的世界大學排行中,排名第187,2024年攀升到第152,進步了35名,而2025年再下滑了20名,來到第172。在2021年,台灣大學一度到達了第97名。從所有台灣大學院校來看,世界排名位於台灣大學後面的是中國醫藥大學,排名在301至第350名區間,其他入榜的如亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學和台北醫學大學,則落在第401至500名區間。在世界排行榜方面,2025年世界排名前10的大學院校,依序是英國牛津大學、美國麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學、美國史丹佛大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、英國倫敦帝國學院及美國耶魯大學。至於中國的大學院校,世界排名最佳的前3所大學依序是清華大學(第12名)、北京大學(第13名)、復旦大學(與英國倫敦國王學院並列第36名)。泰晤士高等教育認為,這代表著中國於全球學術影響力逐漸擴大。泰晤士高等教育指出,此次總計是對來自115個國家和地區的2092所大學進行比較,其中澳洲前5名的大學排名都有所下滑,係因名聲和國際視野下降;而有3個新國家進入前200名,分別為巴西、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國,顯示出高等教育領域的崛起。

被低估的新冠2/疫苗不打嗎?確診後失智風險增8成 「腦霧」讓智商降6分

你打了幾劑新冠疫苗呢?隨著疫情爆發進入第4年,部分民眾對接種疫苗感到疲乏,黃振國醫師向CTWANT記者透露,新冠病毒變異的速度非常快,一定要隨時更新疫苗才能因應,也有民眾擔心疫苗副作用,最新研究顯示確診新冠會增加8成失智風險,且會傷害認知功能,最多會讓智商下降6分,權衡利害之後建議還是接種疫苗較有保障。疾管署副署長羅一鈞罹患糖尿病多年,屬於新冠重症的高風險族群,他曾透露自己為了預防感染,因應病毒變異,至今已接種9劑新冠疫苗,他建議民眾不必計算打了幾劑疫苗,該打就打,才能保護自己的健康。「病毒是難以預測的!」台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示,新冠病毒至今仍持續變異,目前流行的變異株為JN.1以及其子代變異株,如KP.2、KP.3等,跟先前的XBB變異株已有40個變異點,差異相當大,所以就需要更新疫苗。黃振國說,10月即將開打的JN.1新冠疫苗,不僅可以預防JN.1病毒株,對於KP.2、KP.3也具有交叉保護的效果,因此無論過去有無接種新冠疫苗,都要記得接種最新的JN.1疫苗,以更新抗體,確保體內有保護力。黃振國醫師表示,新冠病毒持續不斷變異,建議民眾應適時更新疫苗,才能增強保護力。(圖/台灣家庭醫學醫學會提供)但仍有許多民眾擔憂疫苗副作用如心肌炎,根據疾管署數據,心肌炎主要出現在12至17歲的男性接種BNT第二劑後,發生率約為百萬分之126.79,與國際間報告的數據相近,屬於罕見的不良反應,而確診後的心肌炎機率反而較高。不只如此,美國凱斯西儲大學醫學院一項針對600多萬名65歲及以上新冠肺炎患者的研究顯示,這些患者確診後一年內罹患失智症的風險比對照組高50%至80%。亞東醫院失智中心主任甄瑞興表示,新冠病毒嚴重時會導致血氧過低,腦部跟著缺氧就可能造成所謂的血管型失智症。倫敦帝國學院一項針對14萬人的研究也指出,新冠病毒可能對認知和記憶能力產生影響,尤其是感染後出現「腦霧」後遺症的民眾,記憶、推理、執行的都出現明顯退步,分析發現,曾確診但已康復的人,IQ測驗分數與比未感染者相差約3分;而新冠症狀持續超過12周的人,智商則下降6分,因此預防感染仍然相當重要。

全球連10月破高溫紀錄 專家揭「化石燃料」是元兇

全球氣溫連續10月破紀錄,根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service,C3S)最新報告指出,其中今年3月是有史以來最熱的3月,海面溫度也創下新高,氣候科學家指出,人類燃燒化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因。圖為1940年1月至2024年3月與1850年至1900年每月全球表面氣溫比較。(圖/翻攝自climate.copernicus.eu)根據《法新社》和《路透社》報導,該機構統計,從2023年4月至2024年3月數據顯示,過去12個月是地球有史以來最熱,全球平均氣溫較前工業時期(1850-1900)高出1.58°C。從非洲部分地區到格陵蘭(Greenland)、南美和南極洲,全球今年3月都出現高於平均的氣溫,該機構並指出,人類排放的溫室氣體是造成異常高溫的主因,據C3S副主任勃吉斯(Samantha Burgess)表示,這種異常高溫紀錄成為長期趨勢,「每月高溫紀錄清楚向我們表明,我們的氣候正在迅速變化」,令人擔憂。東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象(El Nino)也是原因之一。(圖/達志/美聯社)按照2015年巴黎氣候協定,各國同意將全球升溫限制在1.5度以內,而新的高溫紀錄不代表協定所設限制已遭突破,因為協定目標是以數十年來衡量,而非單一年度,不過勃吉斯表示,「現實是我們極為接近(上限),而且時間已經不多」。另外,英國倫敦帝國學院(GICCE)氣候科學家奧圖(Friederike Otto)表示,化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因,若不盡快減少溫室氣體排放,地球暖化將導致更嚴重的乾旱、火災、熱浪和暴雨。除此之外,東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象(El Nino)也是原因之一,儘管聖嬰現象3月後已趨緩,但平均海面溫度和海洋氣溫仍呈現不尋常高溫,海洋溫度上升意味著大氣含水量更多,導致天氣更不穩定,例如強風和豪雨。

排除隕石撞擊 火星大地震觸發原因讓科學家驚訝「來自內部」

火星也會地震!2022年5月4日,美國國家航空暨太空總署的洞察號(InSight)著陸探測器探測到火星出現規模約4.7的大地震,雖然這個震度對地球來說不算太大,但對於一個表層沒有活動中板塊的火星來說,已經是相當大程度的地震了。有鑑於火星沒有如同地球一樣的表層板塊活動,科學家懷疑這次是隕石撞擊導致的地震,不料火星上根本找不到隕石的撞擊坑,科學家因此得出結論,本次的火星地震是由「地殼板塊運動」所引起的,這意味著震源是來自火星內部的巨大構造力(也就是地球地震時內部的隆隆聲),而這巨大的力量可以讓火星震動長達6小時。地球的地殼上有許多不同板塊,板塊之間的移動與撞擊引發地震;而火星的地殼是單一板塊,因此沒有板塊撞擊而產生地震的理由。英國牛津大學(University of Oxford)行星科學家費南度(Ben Fernando)本周在「地球物理研究通訊」(Geophysical Research Letters)發表論文,表示「火星上仍然存在活躍的斷層。這顆行星仍在緩慢收縮和冷卻,儘管不再發生活躍的板塊構造過程,但地殼內仍然存在運動」,他認為這一重大發現可以幫助我們更好的探索火星。洞察號自2018年服役以來,已經偵測過超過1300次的火星地震,其中只有8次確認是由隕石撞擊而成。對於此次地震,研究人員測量表示,這次震央位於火星南半球的Al-Qahira Vallis區域,在洞察號所在赤道的稍北東南方約2000公里處,他們認為地震可能源於地表下數十公里。同為論文作者,倫敦帝國學院(Imperial College)行星科學家查蘭博斯(Constantinos Charalambous)表示,「到目前為止,我們偵測到的大多數火星地震都與位於洞察號以東一個名為科柏洛斯槽溝(Cerberus Fossae)的區域有關」,並表明多數偵測到的地震位置都相當不確定,因為人們對於火星地震的觸發機制還沒有足夠的了解,「但這一特殊事件在揭示這顆紅色星球的地質歷史、內部和演化方面,發揮著至關重要的作用。」此次發現讓人類對於火星又有更深入的了解,未來可利用這個資訊,讓人類在探勘火星時能更順利,規劃任務時能規避更多風險,對於火星的構造也有更多了解。

全球平均氣溫「連2天破紀錄」 專家:地球早已回不去了!

根據美國國家環境預報中心(NCEP),以及歐盟哥白尼氣候變化服務機構(Copernicus Climate Change Service)的數據顯示,全球平均氣溫在美東時間本週二(4日)繼續打破有記錄以來最熱溫度,達到攝氏17.18 ℃,超越前1天(3日)的17.01 ℃,以及2016年8月創下的16.92 ℃紀錄。據CNN的報導,倫敦帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(GranthamInstitute for Climate Change and the Environment)的氣象科學家歐托(Friederike Otto)表示:「這不是值得慶祝的里程碑,隨著北半球夏季的到來,聖嬰現象(El Niño)仍會持續發展……這是對人類和生態系宣判死刑。」加州大學柏克萊分校(University of California,Berkeley)的美國物理學家羅德(Robert Rohde)也指出,極端高溫是氣候變遷和聖嬰現象共同作用下的結果,他警告:「全球在未來6週內仍有可能出現連續數天甚至更熱的氣溫……這表明我們必須立刻停止使用化石燃料,不是在幾十年後才這麼做,是現在!」聯合國世界氣象組織(WMO)在週二(4日)發佈聲明稱,聖嬰現象7年來首次在熱帶太平洋現身,上次出現已要回溯到2016年,而當年也曾在8月測得全球最高溫紀錄。WMO預測,聖嬰事件有高達90%的可能性仍會在2023下半年持續存在。報導指出,雖然各國政府試圖將氣溫上升的數值控制在工業化前1.5 ℃以內,但此目標已遙不可及,WMO也早在今年5月就悲觀地認為,氣溫增幅在未來5年內有超過6成的機率會突破1.5 ℃。加大柏克萊分校地球研究所的科學家豪斯法德(Zeke Hausfather)則示警:「不幸的是,這可能只是今年一系列新高溫紀錄的開始,隨著二氧化碳和溫室氣體排放量的增加,伴隨著聖嬰現象的加劇,氣溫將持續突破新高。」對此,CNN首席氣候記者威爾(Bill Weir)也感嘆,各國需要努力適應新的氣候型態,因為「不幸的是,我們生長的地球以及穩定的氣候,早已回不去了!」

全球高溫再破紀錄!氣候變遷伴隨聖嬰現象 專家嘆:已被宣判死刑

根據美國國家環境預報中心(NCEP)的資料,本週一(3日)是全球有記錄以來最熱的一天。隨著熱浪席捲全球,全球平均氣溫在3日這天,達到了攝氏17.01 ℃,超過了2016年8月創下的16.92 ℃紀錄。據《半島電視台》的報導,隨著熱浪在最近幾周席捲正值夏季的北半球,包括中國和美國在內都遭遇了持續性高溫天氣,且氣溫都超過35 ℃,而北非的溫度甚至接近50 ℃。即便是目前處於冬季的南極洲也出現了異常的高溫紀錄。位於南極阿根廷群島(Argentine Islands)的烏克蘭沃納德斯基研究站(VernadskyResearch Base)便在近日以8.7 ℃打破了有紀錄以來最高的7月份氣溫。對此,倫敦帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Environment)的氣象科學家歐托(Friederike Otto)也表示:「這不是我們應該慶祝的里程碑,這是對人類和生態系宣判死刑。」加州大學柏克萊分校(University ofCalifornia, Berkeley)的美國物理學家羅德(Robert Rohde)則指出,極端高溫是氣候變遷和聖嬰現象(El Niño)共同作用下的結果。聯合國世界氣象組織(WMO)已在週二(4日)發佈聲明稱,聖嬰現象7年來首次在熱帶太平洋出現。WMO預測,聖嬰事件有高達90%的可能性仍會在2023下半年持續存在。加大柏克萊分校地球研究所的科學家豪斯法德(ZekeHausfather)也警告:「不幸的是,這可能只是今年一系列新高溫紀錄的開始,隨著二氧化碳和溫室氣體排放量的增加,伴隨著聖嬰現象的加劇,氣溫將持續突破新高。」德國萊比錫大學(Universität Leipzig)的浩斯坦(Karsten Haustein)則指出,7月很有可能是有史以來最熱的月份,且這個「有史以來」大概是從大約12萬年前的艾木(Eemian)間冰期開始計算。浩斯坦還表示,雖然南半球的氣溫在未來幾天會有所下降,但考慮到聖嬰現象正如火如荼地展開,7月和8月的氣溫可能會再創新高。

不冷的冬天!歐洲各地創下冬季高溫紀錄 滑雪場因沒雪而關閉

雖然現在北美洲正因為極地氣旋的襲擊,出現了破紀錄的暴風雪,但歐洲各地卻完全沒有冬天的感覺,甚至還測得創紀錄的高溫,也有不少滑雪場因為缺雪而宣布關閉。雖然這情形讓人憂心是否氣候變遷的腳步加快,但對於缺乏能源的歐洲政府而言,至少在不斷飆升的能源價格錢,算是爭取到些微喘息的空間。根據《路透社》報導指出,在瑞士、波蘭、匈牙利這幾個國家,其中數百個測溫地點的溫度記錄打破過往紀錄,匈牙利首都布達佩斯除了度過史上最溫暖的平安夜外,在1日當天測得18.9度的溫度。而在法國,跨年夜前後也是出現了有史以來最溫暖的夜晚,在1日當天甚至測得25度的溫度。德國氣象局也表示,自1881年開始記錄溫度以來,竟然在這次的冬天紀錄到20度以上的溫度,一點冬天的感覺都沒有。捷克電視台也報導過類似的事情,一家私人花園中的植物竟然在冬天「開花」,而由於瑞士當地的椹樹也出現開花的情形,瑞士氣象局還對那些花粉過敏的患者提出警告。遠在歐洲最西邊海岸的西班牙也是如此,西班牙巴斯克自治區畢爾巴鄂機場出現25.1度的溫度,當地一位81歲的居民受訪時表示,以前這裡冬天時總是一直下雨、非常寒冷,但現在的感覺卻很像夏天。針對歐洲的暖冬奇特景象,歐盟哥白尼氣候變化服務中心(Copernicus Climate Change Service)科學家范柏格(Freja Vamborg)表示,由於全球氣溫升高,這就導致歐洲的冬天月來月溫暖。而其實早在2022年時,歐洲各地就遭遇破紀錄的熱浪。倫敦帝國學院葛蘭森氣候變遷研究所(Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change)的氣候科學家奧托(Friederike Otto)表示,人類造成的氣候變遷,使得歐洲每年都很容易出現破紀錄的高溫,而每次夏季出現的熱浪也有可能會一次比一次更熱。報導中也指出,如果暖冬讓一些植物提前生長、動物提前解除冬眠的話,如果接下來出現寒流的話,這些動植物很有可能就因為無法抵禦低溫而死亡。波士尼亞與赫塞哥維納首都賽拉耶佛當地高山的滑雪中心情形。(圖/達志/美聯社)而歐洲的暖冬也帶來另外一個麻煩的事情「雪量不足」,在西班牙北部阿斯圖里亞斯(Asturias)、萊昂(Leon)和坎塔布里亞(Cantabria)地區的滑雪度假村,從聖誕節以來就因為雪量不足而宣布關閉。雖然異常的氣候讓人們十分擔憂,但在面對能源價格不斷飆升又十分缺乏的歐洲政府而言,暖冬的出現可以說是讓他們稍微喘了一口氣,因為在此之前,歐洲各國政府都擔憂冬季來臨時,人們會因為取暖而對能源需求上升,目前的情況也因為供暖需求下降,天然氣的價格有望降低價格。雖說如此,歐洲情報局一份報告也指出,雖然暖冬讓各國的能源壓力下降,但這不應該讓各國政府「沾沾自喜」,各國政府應該致力於趁這時候統一步調,共同在幾年內解除歐洲能源問題。

英國新冠疫情趨緩 「A型鏈球菌」又爆發!專家認難揪重症

英國近日已有至少7名孩童因感染A型鏈球菌身亡。對此,該國的衛生安全局(UKHSA)也罕見發布警告。醫學人士更指出,A型鏈球菌感染初期多為輕症,包括發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌等,卻很難判斷是否會發展為重症,也令人擔心國民保健署(NHS)及前線醫護的負荷量能,以及抗生素短缺等問題。據英國《每日郵報》的報導,UKHSA近日指出,自9月以來,全國已有7名10歲以下兒童因感染A型鏈球菌後死亡。Α型鏈球菌是兒童常見的細菌感染症。 好發於3至15歲的兒童,一般藉由飛沫或接觸傳染,潛伏期約1至5天不等。報導稱,A型鏈球菌雖然會引發許多健康問題,包括發燒、化膿性扁桃腺炎、嘔吐,以及草莓舌等「猩紅熱」症狀,但通常都是輕症,只有在極其罕見的情況下才會發展成侵入性的A群鏈球菌感染症(iGAS)。A群鏈球菌長久以來即已被查覺與咽炎、產褥熱、猩紅熱、菌血症、丹毒等疾病有關,嚴重更可能導致致命性的壞死性筋膜炎、多器官衰竭、毒性休克症等,近年來,此感染症來勢洶洶,不只威脅兒童,更會對青年與中年患者構成健康威脅。目前根據A群鏈球菌從M-蛋白質之抗原性又可分成80多種不同血清型,但仍有些鏈球菌無法分型。據UKHSA數據顯示,上述疾病的發病率比疫情前同期高出2至3倍,光11月14至20日這週全國就有851例猩紅熱通報,遠高於去年同期的186例,但無證據顯示是新血清型的鏈球菌正在傳播,病例上升的主因可能是社交活動頻繁而引起的病菌大量傳播。對此,英國無任所大臣(minister without portfolio)扎哈維(Nadhim Zahawi)也於4日呼籲,家長應注意孩童是否出現感染A型鏈球菌的症狀,例如發燒、頭痛或皮疹,雖然多數都是輕症,但「保持警惕非常重要,因為在非常罕見的情況下,它會變得嚴重且需要緊急治療。」目前NHS也正在與UKHSA合作,儲備更多抗生素來應對這一波Α型鏈球菌疫情。不過,皇家藥物學會主席戈文德(Thorrun Govind)敦促家長不要自我診斷,更別讓身體不好的孩童隨便服用抗生素,相關投藥應向醫生諮詢。倫敦帝國學院新生兒科教授穆迪(Neena Modi)則直言,NHS應對這些情況時不夠敏銳,家庭科醫師和急診室都陷入困境,「我們最不希望看到的,就是急診部門湧入憂心忡忡的家長。」但她認為,現在斷言A型鏈球菌感染病例是否超出正常範圍仍為時過早。

還沒確診並非「天選之人」 醫抖殘忍真相:身體比一般人還糟

隨著全球進入後疫情時代,許多國家逐漸開放邊境,台灣也將在10月13日實施「入境0+7」。不過,疫情仍在高原期,不少人陸續中獎,但仍有許多民眾沒被感染。對此,中醫師揭露真相,「天選之人」並不是身體超健康,反而是比正常人還糟糕。中醫師王大元在臉書透露,有名女病患發現身邊同事一個個中獎,自己每次有感冒症狀,怎麼驗卻都是陰性,認為自己是天選之人,「是不是超級健康啊?」對此他搖頭,這樣其實代表身體比一般人還糟糕。根據近2年的研究,病毒之間也存在競爭關係,「勝者為王,敗者為寇」在病毒間一樣適用。王大元醫師坦言,還沒確診可能是早就被其他病毒感染了。(圖/翻攝自元氣中醫師 王大元臉書)一般感冒可由鼻病毒(rhinovirus)感染,常見症狀像是發燒、流鼻涕、頭痛等,免疫低落時會反覆感染,不會「一次中獎,終生免疫」,而且鼻病毒很「自私」,不願意和其他病毒分享空間,因此當身體的千千萬萬細胞被鼻病毒寄居,其他病毒就可能被拒於千里之外。當然,感冒好了後,還是可能再次被其他病毒感染。此外,最新的英國倫敦帝國學院研究指出,長時間被其他的感冒病毒感染,有助於抵抗新冠病毒的感染。總結來說,有感冒症狀但篩檢結果一直是陰性,可能不是天選之人,因為天選人之頂多只有3%,而是比一般人的身體更虛弱,早被其他感冒病毒捷足先登了。