巨大地震

」 地震 日本 南海海槽 宮崎縣 大地震

深夜強震後「往竹科路上紅爆」!工程師急衝回廠 網:護國神山守護者

宜蘭縣外海昨天(27日)深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震,多地更觀測出最大震度4級,全台明顯搖晃。而在地震發生後,有網友發現新竹科學園區周邊道路呈現「紅爆」塞車狀態,大批工程師紛紛衝回竹科,讓不少民眾感嘆「護國神山的守護者respect!」根據氣象署資料顯示,這起地震的震央位在北緯24.69度、東經122.08度,即宜蘭縣政府東方32.3公里,位於台灣東部海域,震源深度72.8公里,屬於中層地震。地震發生後,有網友立即查看Google Maps,發現新竹科學園區附近多個路段呈現「紅通通」壅塞狀態,台灣道路即時影像也能看見大量人車正在朝園區方向移動。還有民眾在Threads分享,「竹科工程師地震的第一個念頭:超巨大地震,明天台積電要人滿為患了!」對此,不少網友紛紛感嘆,「已經一堆人在路上了,寶山路那邊超多車」、「什麼明天!當地震停下來的時候!就是出門進公司的時候。懂?」、「應該是馬上回公司吧!機台應該會一直alarm啊,當班工程師三字經到停不下來」、「現在所有的計程車都出動支援台積電工程師了吧」、「晚上11:45,我男朋友已經被叫回去了」、「剛剛搭火車,車上一堆在接電話說『在路上』的工程師」、「留言區完全台積電工程師崩潰現場,護國神山的守護者respect」、「第一次知道原來一個地震可以呼喚出工程師」。也有人指出,「地震會影響到半導體製程上的在製品(Work in Process, WIP),停機或者機台位移,台積電晶圓曾經地震破損6萬片」、「不是工程師也知道,測不完的機呀,不用run貨了,量測機台排整天,直接測到下班,參數不對就一直打電話,一定要測到一台動起來」、「老師以前在台積電上班,在家只要發現電壓不穩,燈光有閃爍,他就知道今天上班又要調整損失金額」、「之前苗栗跳了一下電……隔天高科技產業都悲劇」、「以前待科技廠的時候真的是這樣,每次只要地震了我就會開始哀嚎,代表有一堆X-ray跟重工在等著我們」、「作為配合廠商:喔X下週一定接到TSMC超多校正維修訂單(先裝死)」。另外,台積電也在今天(28 日)凌晨發布聲明,少數達到疏散標準的竹科廠區,台積電已依據緊急應變程序(ERP),第一時間將線上員工疏散至廠房外安全地帶,同時清點人數,確保全員平安。台積電表示,目前各廠區的工作安全系統、水電供應及防震監控設備運作均正常,並未傳出火警或重大受災報告;雖然人員一度撤離,但精密機台通常具備自動保護機制,各廠正進行詳細的巡檢與校正,以評估是否對半導體產線造成零星晶圓損耗。疏散人員皆已回歸。

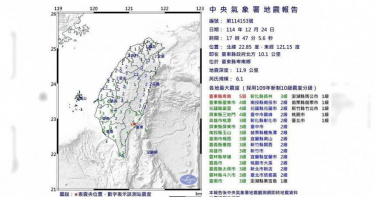

台東發生規模6.1地震! 郭鎧紋:縱谷斷層不排除規模7地震

台東縣卑南鄉於24日17時47分發生芮氏規模6.1地震,最大震度達5弱,全台共有19個縣市出現明顯搖晃。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出,這起規模6.1地震所釋放的能量,約相當於0.7顆原子彈,也使得原先評估明年春節前後可能出現規模6以上地震的壓力,暫時獲得緩解。不過郭鎧紋也表示,雖然已多次釋放規模6以上地震能量,但整體能量是否完全消化,仍有不確定性。根據《三立新聞網》報導,郭鎧紋說明,根據過往統計,台灣平均約每100天會出現一次規模6以上地震。今年1月21日春節前,嘉義大埔曾發生規模6.4地震,之後截至12月17日,已連續112天未再出現規模6以上地震,推估下次較大地震時間點可能落在明年春節前後。不過,隨著此次台東規模6.1地震發生,相關能量已有所釋放,短期內再次出現規模6以上地震的機率相對降低。然而,郭鎧紋也提醒,台灣東半部地底構造複雜,多條活動斷層交錯分布,統稱為「縱谷斷層系統」。該斷層系統南起台東市,向北延伸至花蓮吉安一帶,呈現東北走向,全長約147.5公里,屬於向西逆衝並伴隨左移的斷層型態,影響範圍相當廣泛。回顧歷史紀錄,1951年花東地區曾發生一連串強震。當年10月22日,花蓮外海先後出現規模7.1及7.0地震,導致米崙斷層明顯錯移;同年11月25日,玉里與池上之間再度發生規模7.1地震,造成瑞穗、池上及玉里等斷層同步位移,對當地造成嚴重衝擊。郭鎧紋指出,近年縱谷斷層活動再度趨於頻繁。2022年9月,台東關山發生規模6.6地震,隔日池上又出現規模6.8地震;2024年4月3日,花蓮壽豐亦發生規模7.1強震。而此次平安夜前後出現的規模6.1地震,位置則被判斷落在縱谷斷層最南端區域,顯示該斷層系統仍處於活躍狀態。針對未來可能風險,郭鎧紋分析,縱谷斷層自2022年以來進入相對活躍期,雖然已多次釋放規模6以上地震能量,但整體能量是否完全消化,仍有不確定性;此外,包括奇美斷層、利吉-鹿野斷層及池上斷層北段等構造,皆已超過百年未發生規模7以上地震,後續是否再度活動,仍需持續觀察。郭鎧紋也強調,相較於台灣東側琉球海溝可能引發規模8以上的巨大地震,本島內部斷層規模雖相對較小,但以縱谷斷層而言,發生規模7以上地震並非罕見。他提醒,地震的發生時間與規模無法精準預測,台灣又位於板塊交界帶,地震風險長期存在,民眾仍應平時做好防災準備,並熟悉正確應變方式,以降低強震來臨時可能造成的傷害。

日本青森7.6強震「恐主震變前震」!郭鎧紋示警:破裂面持續往北

日本青森縣東岸外海於8日深夜11時15分(台灣時間8日晚間10時15分)發生規模7.6強震。對此,日本政府9日清晨研判,此時發生大地震的可能性從原本的0.01%上升至1%,因此首次發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。此份注意資訊假定北日本外海延伸的日本海溝(Japan Trench)及千島海溝(Kuril Trench)附近可能發生芮氏規模8以上的大地震。地震專家郭鎧紋也提醒,現在破裂面一直往北,如果真像311地震發生「主震變前震」的情況,未來1週可能會發生更強規模的地震,旅客要注意可能會發生雪崩。據《產經新聞》報導,該制度等同於去年8月公布的南海海槽(Nankai Trough)地震臨時資訊中的「巨大地震注意」,並自2022年12月開始啟用。政府呼籲,未來1週需重新確認日常防災準備,並加強迅速避難的相關措施。涉及該注意情報的大地震預想震源區域,包括日本海溝與千島海溝2大區域。太平洋板塊(Pacific Plate)正俯衝到承載日本列島的陸側板塊之下。由於俯衝過程產生的應力累積,可能使板塊邊界錯動,或使板塊內部的斷層滑動,從而在過去多次引發芮氏規模8級以上的大地震。根據統計,在2大海溝周邊若發生芮氏規模7.0以上的地震,接續出現芮氏規模8級以上後發地震的機率,於1904年至2017年這113年間約為25次中的1次。其中1例便是2011年「東日本大震災」,其主震前2天曾在附近發生芮氏規模7.3的地震。三陸沖附近的日本海溝,是東日本大震災期間仍未滑動解離的斷層殘存區域。政府推估,若該區域發生最大級別的大地震,其規模可能達到芮氏9.1,甚至超過「東日本大震災」。另一方面,在千島海溝沿線,自「十勝沖地震」(Tokachi-Oki Earthquake,1952、2003)以來,芮氏8的大地震不斷重複發生。近年於北海道太平洋側沿岸發現的海嘯沉積物顯示,該區域平均每約340至380年發生1次芮氏8.8以上的大地震。上1次發生於17世紀,目前已過約400年,因此被認為情勢相當危急。日本氣象廳表示,根據過往案例,發布此類注意情報的頻率大約為「每2年1次左右」。此外,該注意情報並非大地震發生時的預先通知訊號。另據《TVBS》報導,前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋說明,1%的機率雖稱不上非常高,但過去的經驗仍讓人警惕,例如311「東日本大震災」前,震央附近在3天前曾發生規模7.3的地震,當時普遍以為那就是主震,沒想到竟只是前震,3天後便引發規模9的311強震,使原本的「主震變前震」。他指出,如今已更清楚了解地震可能觸發後續更大的地震。他進一步提到,「東日本大震災」發生在福島縣外海,而近期日本岩手縣在11月9日至10日期間接連發生規模6.8、6.4與6.3的3連震。岩手縣位於福島縣北側,如今震動又往更北的青森縣方向移動,幾乎每次都向北推進約100公里,呈現「破裂面持續往北延伸」的趨勢。針對旅遊安全,郭鎧紋提醒,北海道正值冬季滑雪旺季,是台灣人喜愛的旅遊地點,但若未來1週可能出現更強烈的地震,可能引發雪崩,旅客務必提高警覺、注意安全。至於這波地震是否會對台灣造成影響,郭鎧紋明確表示沒有關係。原因在於青森地震是太平洋板塊隱沒到北美板塊之下,而台灣所處的是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊,2者構造完全不同且距離遙遠。即便發生海嘯,對台灣的影響也不大,而這次地震深度達44公里,屬於相對較深的地震,因此引發海嘯的可能性本來就不高。

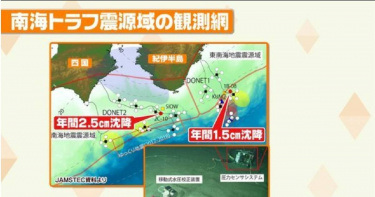

首度觀測到「南海海槽震源區」地層持續下沉! 日機構:成提前預警重要依據

日本文部科學省管轄的國立研究開發法人「日本海洋研究開發機構」(JAMSTEC)最新宣布,他們在南海海槽地震源區海底約2千公尺處,利用新開發的水壓計誤差修正技術,首次明確觀測到海底地層正在持續下沉。這項發現揭示了板塊運動引起的地殼變化過程,也可能為未來預測大規模地震提供新的線索。JAMSTEC副主任研究員町田表示,他們在紀伊半島到四國外海之間設置了名為「DONET」的地震與海嘯觀測監視系統。該系統能在地震源區正上方的海底,進行實時地震與海嘯的監測。經由最新技術的應用,研究團隊成功修正了深海水壓觀測的誤差,並確認海底地層正以每年約1.5至2.5公分的速度下沉,其中紀伊半島東南外海的熊野灘為1.5公分,西南外海則達2.5公分。南海海槽地震是1種由海洋板塊持續俯衝引發的巨大地震。當菲律賓海板塊下沉入日本陸地板塊之下時,兩者交界面逐漸積聚壓力,最終釋放能量引發強震。過去雖已知這種板塊運動會導致地面緩慢下沉,但這次是首次在海底直接觀測到此現象的具體數據。不僅是海底,日本陸地上的地殼變化也長期被追蹤。根據日本國土地理院(GSI)以衛星觀測的資料,靜岡縣御前崎的地面自1998年以來已下沉約20公分;紀伊半島最南端的潮岬,則自1970年代起,也觀測到持續的地層下陷。高知縣室戶岬地區則呈現另一種循環模式:1946年昭和南海地震時,地面曾劇烈隆起近1公尺,但隨後又逐年下沉,顯示地殼持續積聚並釋放能量,形成隆起與沈降的週期變化。町田指出,南海海槽震源區的海底監測如今能以「即時」方式進行,這代表有機會更早察覺地殼變化的徵兆。目前僅有2個觀測點的數據顯示明確下沉,但JAMSTEC計畫未來擴大觀測範圍,在更多地點收集資料,以建立對海底變化的全面理解。他強調,這不僅是科學上的突破,也可能成為防災體系提前預警的重要依據。

南海海槽大地震發生率上修 30年內出現芮氏規模9地震「破9成」

日本政府地震調查委員會長、東京大學名譽教授平田直於26日公布最新修訂的長期評估,針對南海海槽沿線可能發生的巨大地震進行重新計算。結果顯示,未來30年內發生規模達芮氏8至9級地震的概率被修正為60~90%以上,高於過去約80%的估計。同時,若採用另一種計算方式,發生概率則為20~50%。《讀賣新聞》報導,自2013年發布《長期評估第二版》以來,這是首次對計算方法進行全面檢討。委員會強調,兩種計算方式在科學上並無優劣之分,但結果均落入發生概率最高的「Ⅲ級」分類。平田直指出,「南海海槽地震的發生概率仍然極高,這一點沒有改變。希望社會各界能在此前提下,切實推動防災對策。」此次修訂源於對過去地盤隆起量數據的再評估。該數據原本作為推算歷史南海海槽地震規模的依據,但近年研究發現存在數值誤差。地震調查委因此於約一年前展開檢討,引入能夠考慮誤差的新計算方式,並結合最新統計技術,推算出「約60~90%以上」的結果。至於「20~50%」的推估,則是排除地盤隆起量數據後得出的計算值。過去這種方法並未被視為主要依據,但由於部分專家對南海海槽地震概率計算提出不同意見,加上國會中相關質詢,委員會決定將其正式併列於長期評估的主文中,以提升透明度與多元性。南海海槽地震一旦發生,可能對日本西南部沿岸造成嚴重海嘯與災害,被視為最嚴峻的國家級災害風險之一。專家提醒,雖然不同方法的推算結果存在差異,但整體共識是發生概率極高,日本社會必須持續加強防災準備,並推進相關基礎建設及應變措施,以降低潛在損害。

南海海槽若發生強震「逾52萬人須提前撤離」 規模超過311大地震

日本內閣府今天(20日)公布一項最新調查結果,顯示若發布「南海海槽地震臨時資訊(巨大地震警戒)」,全國將有至少52萬人需要進行為期一週的事前避難。這據悉,是日本官方首次針對事前避難人數進行規模調查,明確指出事前避難的預估人數,已超越311東日本大震災當時約47萬人的避難規模。日本時事通信社報導,由於南海海槽地震可能在發生後數分鐘內引發海嘯,部分沿海地區幾乎無法在地震後及時逃生,因此內閣府早已要求地方政府針對高風險地區進行「事前避難」規劃。這些地區分為兩類,一是全體居民皆須避難;二是僅針對高齡者、身障者等「需特別照顧者」進行避難。報導指出,本次調查對象是被指定為「南海海槽地震防災對策推進地域」的全國29個都府縣、707個市町村,調查於6月至8月期間實施。結果顯示,目前千葉縣至鹿兒島縣等16個都縣、130個市町村已完成指定,預估需提前避難的總人數為52萬餘人,其中需全體居民避難者約為24萬5,600人,僅需特別照顧者避難者約為27萬4,800人各都縣中,高知縣為需提前避難人數最多地區,約達9萬2,100人。此外,內閣府也同步修訂了南海海槽地震臨時資訊的相關指引,明訂原則上不限制鐵路運行,以確保交通流暢與避難效率。此次調查突顯出南海海槽地震的潛在威脅以及對地方防災體系的挑戰。政府呼籲民眾提高警覺,並配合地方自治體的避難指示,以保障自身安全。

鹿兒島頻繁地震!日氣象廳稱與「南海海槽大地震」無關 遭多位專家質疑

日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日起連續發生超過2000次震度1以上的有感地震,其中8次更達到震度5弱以上,地震頻率與強度異常,讓當地居民身心俱疲。雖然日本氣象廳強調,此波地震活動與預測未來30年內發生機率高達80%的「南海海槽大地震」無關,但多位地震學專家對此提出質疑。根據《FRIDAY》報導,東京大學地震研究所名譽教授笠原順三指出,吐噶喇群島位處菲律賓海板塊向歐亞板塊下方擠壓的邊界西側,該區域的沉積層中含有大量海水。在壓力與溫度升高的情況下,沉積物釋放出水分並與下方岩石混合,形成岩漿並上升,進一步擠壓地殼結構,使島嶼呈現南北方向的擠壓變形,導致地震頻繁。東京科學大學理學院教授中島淳一則指出,海底水分或岩漿等「流體」一旦進入活動斷層或板塊邊界,可能成為潤滑劑,使斷層更容易滑動,引發巨大地震。他舉例表示,2011年東日本大地震(311地震)前曾觀測到「慢地震」現象,便是流體滲入斷層的徵兆。而2024年1月的能登半島地震也早有異常地震活動,推測亦與流體作用有關。對於氣象廳否認吐噶喇地震與南海海槽地震之間的關聯,專家多表保留態度。關西大學特別任命教授、災害防救專家河田惠昭認為,兩者其實都與菲律賓海板塊下沉所造成的能量累積有關,直言氣象廳「毫無關聯」的說法恐過於武斷。事實上,日本中央防災會議今年3月公布的最壞情境推估顯示,若發生南海海槽大地震,可能引發高達34公尺的巨大海嘯,死亡人數恐達29萬8000人。然而河田教授認為此估算仍偏保守,指出都市地區疏散準備不足,一旦發生強震與海嘯,實際死傷人數恐將遠超預期。河田教授進一步指出,根據國家模擬,地震發生後30分鐘內太平洋沿岸將遭致命海嘯侵襲,大阪、名古屋等都市區域也可能在地震後2小時內面臨海嘯威脅。考量都市人口密集且居民對緊急疏散經驗不足,他預測實際死亡人數可能高達50萬至60萬人,並包括因災後健康惡化等因素死亡的「災害關聯死」。專家一致呼籲,面對地震與海嘯風險,日本各界應加強防災教育與避難體制建構,才能降低潛在災害造成的嚴重傷亡。

7/5預言倒數!日本1處短短9天逾555震 「吐噶喇法則」引熱議

日本漫畫家竜樹諒的作品《我所看見的未來》曾成功預言311大地震,書中還提及作者夢見今年7月5日會發生大地震,日本列島太平洋沿岸將被巨型海嘯襲擊,讓不少民眾相當擔心。由於日本近期地震頻繁,加上吐噶喇列島自6月21日起已發生超過555次震度1以上地震,關於「吐噶喇法則」的都市傳說也再次掀起熱議,意指「吐噶喇列島地震頻繁後,日本其他地區將發生大地震」。作家張維中昨日(6月30日)在臉書粉專「張維中。東京模樣」撰文道,許多人都在謠傳7月5日預言的事,但畢竟是沒有科學根據的預言,只能說信不信由人,「不過,近來日本各地發生頻繁的小地震,這倒是事實」。張維中表示,日本多地近期地震活動頻繁,6月30日上午8時26分,鹿兒島縣十島村再次發生地震,最大震度3,地震震源位於吐噶喇列島近海,震源深度20公里,規模為芮氏4.1,未引發海嘯,而該區域從2021年以來即為地震活躍帶,目前地震活動仍明顯活躍。張維中提到,從6月21日開始至今,吐噶喇列島(靠近九州鹿兒島)在短短9天內已發生超過555次震度1以上地震,其中6月29日單日就出現23次,惡石島更出現震度4的中強震,雖然當地尚無災情回報,日本氣象廳仍提醒民眾保持警覺,而日本網友也開始討論起「吐噶喇法則」。張維中解釋,「吐噶喇法則」指的是「吐噶喇列島地震頻繁後,日本其他地區將發生大地震」,這個說法源於2016年熊本地震與2024年能登半島地震,皆發生在吐噶喇群島頻震後,但專家也強調,此為缺乏科學依據的都市傳說;海洋火山學者則指出,該海域是板塊交界帶,地震本來就頻繁,而這次地震規模皆屬小型,誘發巨大地震的可能性極低。張維中接著說到,北海道沿岸的千島海溝為太平洋板塊沈入北美板塊之處,30年內發生M8.8以上超巨大地震的機率高達40%,根據最新海底GPS觀測結果,板塊之間以每年8公分速度強力推擠,顯示已進入高度蓄積應力階段。而千島海溝目前已進入警戒狀態,5月中旬至6月中旬就觀測到了6次震度4地震。張維中也強調,氣象單位與專家都有呼籲民眾勿輕信謠言,但仍應強化防災意識、備妥避難包,以應對地震頻發的異常氣候期。

7/5預言倒數!鹿兒島群震逾500起 專家示警:恐有規模9地震

近期日本鹿兒島縣地震頻繁,自6月21日以來已發生逾500起地震,引發外界關注與不安,尤其隨著漫畫預言中所提及的「7月5日大災難」日期逼近,更讓人心惶惶。對此,地震專家指出,雖然相關預言缺乏科學依據,但日本及周邊地區確實存在強震潛勢,民眾仍應提高防災意識。根據《中時新聞網》的報導,前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪時指出,鹿兒島的吐噶喇群島位處沖繩海槽北段,該區域在1911年曾發生規模8地震,並引發高達5米的海嘯。雖當時未波及台灣,但地質結構顯示沖繩海槽與琉球海溝均具高度活動性,須持續關注。郭鎧紋進一步表示,吐噶喇群島南方的喜界島,過去7000年間曾發生4次規模9的大地震,平均周期約1800年,最後一次發生距今已達1550年,因此推估琉球海溝目前已接近再次發震的可能周期,未來可能出現規模9的強震,並伴隨海嘯風險。此外,郭鎧紋提醒,台灣周邊的琉球海溝與沖繩海槽均為深海溝結構,一旦發生強震引發海嘯,這兩條地質構造就如「兩條高速公路」,可能將海嘯波引向台灣,相關單位應加強監測與應變準備。針對近日網路上流傳的「7月5日將發生巨大地震與海嘯」預言,起因於日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》。該漫畫曾在1999年預言2011年3月發生大災難,被部分民眾視為命中東日本大地震,引發話題。2021年再版的《完全版》更直接指出「真正的大災難將在2025年7月到來」,並描述太平洋沿岸國家遭受巨大海嘯,甚至地殼隆起導致「香港、台灣、菲律賓連成一線」的場景,引發外界高度關注與恐慌。對此,日本氣象廳明確表示,該預言「毫無科學根據」,呼籲民眾勿輕信謠言。信州大學地域防災減災中心主任菊池聰指出,這類預言之所以容易傳播,是因為它迎合了人們「想知道災難何時發生」的潛在焦慮,尤其日本本身地震頻繁,只要稍微模糊預言時間與地點,就容易讓人誤以為「靈驗」。面對預言所引發的討論,龍樹諒本人也曾出面澄清,強調「做夢的日期不等於災難發生的日期」,並呼籲民眾以正向態度看待此事,重視防災準備。她表示,自己外出時也會格外小心,並已積極儲備防災物資,希望透過漫畫提升大眾防災意識。儘管專家與政府機構普遍認為預言不具科學性,但日本及台灣周邊確實位於地震活躍帶,未來發生強震並非不可能。民眾應理性看待傳言,並持續做好日常防災準備,以面對不可預測的天然災害。

南海海槽地震「半邊斷裂」災情加倍 1次連2巨震防震建築也撐不住

日本2011年的311大地震(日本稱東日本大地震)過後,曾開始估算南海海槽可能發生的最大級別地震帶來的災損。日本政府在3月31日公布最新地震預測,數據顯示,若「南海海槽特大地震」發生,恐導致29.8萬人死亡,並首度把南海海槽東西兩半先後發生大地震的「半斷裂」情況納入災情計算,意指海槽兩側若出現強震、海嘯災情不僅有時間差,災情可能倍增且延長。日本政府首度把南海海槽「半斷裂」型地震納入災害預估考量。(圖/翻攝自X)根據日本《產經新聞》、《每日新聞》等日媒報導,日本政府的工作小組會議公布最新的估計指出,若發生規模9的南海海槽特大地震,罹難者恐達29.8萬人,並首度試算間接死於災難者最多將達5.2萬人。專家在會議上推估「半斷裂」大地震是東側規模8.7,西側規模9.0,均超過日本史上規模最大的1707年規模8.6寶永地震,也都超出觀測史上南海海槽東、西兩側的最大規模地震。在上述模擬規模情況,南海東側死亡人數最多將達7.3萬人,123.8萬棟建物毀壞;南海西側估最多10.3萬人喪生,96.8萬棟建物毀壞,推估兩側合計17.6萬人罹難。會議上也提到,若規模9的強震發生在冬季,且多數民眾深夜會在家中,大規模海嘯襲擊日本東海地區,估計死亡人數恐達29.8萬人,其中7成死於海嘯。不過,這次的推估比起2012年估計32.3萬人死亡少了10%,原因是日本建物防震和海嘯疏散建設等避災層面已有進步;專家也強調,這顯示民眾收到警報後迅速確實避災的重要。去年7月宮崎縣發生規模7.1強震後,日本氣象廳首度發布「巨大地震注意報」。日本政府首度把南海海槽「半斷裂」型地震納入災害預估考量。(圖/翻攝自X)該項報告中還有一個重點,新預測首度將「半斷裂」的情形納入試算,據專家指出,南海海槽大地震的震源可能從靜岡縣外海一路延伸至宮崎縣外海,若全部同時發生錯動稱為「全斷裂」,將造成極大災情,若東、西兩側先後發生芮氏規模8以上地震,則稱為「半斷裂」,這樣的情況下,日本會經歷兩次劇烈地震搖晃及大海嘯,就算建築物有抗震等功能,鋼筋也會因為第二次地震而受損,造成災情倍增。另據《每日新聞》引述京都大學防災研究所測地學教授西村卓說法,歷史上南海海槽地震多由東往西發生,「但西側先發生地震也不意外」,確切成因仍有待釐清,在「半斷裂」情況下,第一次地震發生後,建築倒塌、海嘯來襲等重大災害,恐影響救災物資運送及復原工程,而位於東、西側交界處的地區,更可能再度遭受強震侵襲,加劇災情、延長復原時程。回顧日本過去發生南海海槽地震大多為「半斷裂」,時間差從數小時到數年不等,像是1944年規模8.2昭和東南海地震,以及1946年規模8.4的昭和南海地震就相隔兩年;1854年規模8.6的安政東海地震和規模8.7的安政南海地震則僅差32小時,而最近一次南海海槽的「全斷裂」地震則要追溯至1707年的規模8.6的寶永地震。日本過去發生南海海槽地震大多為「半斷裂」,時間差從數小時到數年不等。(圖/翻攝自X)

北海道25年內恐爆規模9巨震!海溝型地震若襲日 死傷恐比311慘重

日本處於板塊交界處,周邊有4條海溝,地震頻繁。在311大地震後,當局就針對海溝型地震研究,近日政府專家小組警告,在北海道東方的千島海溝觀測到與311大地震時相似的異動,預估不到25年,極度有可能發生規模遠超過311的9級超大地震和海嘯,造成將近20萬人死亡。日本政府與學術機構合作,監控外海的地殼活動變化發現,北海道外海的千島海溝,累積了巨大的能量,可能隨時再次發生9級大地震與巨型海嘯!(示意圖/達志/美聯社)311東日本大震災將滿14年,據《日本放送協會》(NHK)報導,這場大地震發生之後,多份報告陸續指出東北地區的地震活動曾出現異常,可能是預示大地震出現的線索。根據報導,日本政府和學術機構合作,負責監控外海的地殼活動變化;如今研究團隊發現,北海道外海的千島海溝已累積了巨大的能量。日本政府與學術機構合作,監控外海的地殼活動變化發現,北海道外海的千島海溝,累積了巨大的能量,可能隨時再次發生9級大地震與巨型海嘯!(示意圖/達志/美聯社)報導稱,這個由東北大學、北海道大學和海洋研究開發機構等學術單位組成的研究團隊觀測到,千島海溝海洋其中一側板塊,每年以約8公分的速度向陸地一側板塊擠壓;也就是板塊之間的應力不斷在累積。從維基百科資料顯示,千島海溝(俄語:Курило-Камчатский жёлоб),又稱庫里爾堪察加海溝或千島堪察加海溝,是在太平洋千島群島東南側的一個海溝,最深處深達1萬0542公尺,太平洋板塊潛沒於鄂霍次克海板塊之下,千島海溝便於潛沒帶形成。日本政府與學術機構合作,監控外海的地殼活動變化發現,北海道外海的千島海溝,累積了巨大的能量,可能隨時再次發生9級大地震與巨型海嘯!(示意圖/達志/美聯社)據了解,千島海溝上次發生巨大地震是17世紀時;據學者研究加上目前太平洋板塊移動方向顯示,也假設過去400年來,千島海溝板塊都以一年8公分速度朝陸地推擠,這也顯示目前海溝底部「極可能」累積了足以掀起9級地震的恐怖能量,且震央有可能會在千島海溝或阿留申海溝附近海域。日本政府地震委員會推估,在2048年前,千島海溝發生規模8.8以上巨大地震的機率,約為7%至40%之間,面對破壞力未知的天災,日本政府必須加緊為民眾作好準備,避免311慘劇再次上演。日本政府與學術機構合作,監控外海的地殼活動變化發現,北海道外海的千島海溝,累積了巨大的能量,可能隨時再次發生9級大地震與巨型海嘯!(圖/翻攝自X)

日南海海槽「規模8↑」地震機率增至82% 港天文台:日沿岸恐現10公尺海嘯

日本「地震調查委員會」今年1月公布的南海海槽地震最新預測模型,表示發生規模8至9大地震的機率,已提高至「75%~82%」。香港天文台2月在官網發表文章,談及南海海槽地震的影響,其中就提到「日本關東至九州一帶的太平洋沿岸,有可能面臨超過10公尺的大海嘯」。香港天文台今年2月中發表2月14日發表「日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響」一文。文中提及根據全球統計數據,平均每年發生約20次規模7或以上的大地震。其中,日本「南海海槽」地區依長期關測,平均88.2年有機會出現規模8至9巨大地震。而當地上一次發生大地震的紀錄,是1946年規模8.0的昭和南海地震,距今已79年。因此,根據日本政府2025年發布的最今評估數據。南海海槽在未來30年內恐發生規模8至9地震的概率,由2024年的「74%~81%」,提升至2025年的「75%~82%」。香港天文台還指出,如果南海海槽發生地震,日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10公尺的大海嘯。海嘯波約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域。不過根據海嘯模擬結果,若南海海槽上發生規模9.1淺層地震,香港部分沿岸區域就有機會受顯著海嘯影響,高度可能比正常潮位高出0.5公尺或以上;若是發生規模8.0地震,則僅會對香港帶來輕微水位異常,不一定能察看得到。

《119緊急呼叫》首播遇強震中斷 清野菜名為劇前往消防局見習

由清野菜名主演的冬季檔日劇《119緊急呼叫》,在日本播出第一集的當下(1月13日晚間9點19分),竟遇到宮崎縣發生最大震度5弱的地震,突如其來的緊急地震速報,導致電視台緊急中斷節目,讓本劇的緊張感意外與現實結合。《119緊急呼叫》播出後備受矚目,日本民放官方電視串流服務「TVer」上線首集即突破300萬次播放,展現強大吸引力。本劇以消防局的通信指令中心為舞台,透過指令管制員的視角,描寫緊急救援的最前線。第一集播出時,九州地區發生最大震度5弱的地震,除了宮崎縣受到強烈搖晃,日本氣象廳甚至還開始是否與「南海海槽巨大地震」有關的緊急調查。突如其來的地震,讓《119緊急呼叫》播出約1小時後一度因緊急速報而中斷,直至22時16分才恢復播放。《119緊急呼叫》由清野菜名(左)與瀬戸康史(右)主演。(圖/friDay影音提供提供)為求真實呈現指令管制員的工作,清野菜名特地前往橫濱消防局見習,「拍攝前我對這個職業了解不多,但透過實際參訪橫濱消防局,發現指令管制員24小時與生死搏鬥,僅憑聲音拯救生命,真的非常偉大。」她更希望透過本劇,讓觀眾對「指令管制員」這一職業有更深入的了解。《119緊急呼叫》除了主演群清野菜名與瀬戸康史、見上愛、一之瀬颯、前原滉、中村友里、佐藤浩市之外,每集還特別邀請聲優重現報案人聲音的安排,更增添了戲劇的真實感。《119緊急呼叫》每週二於friDay影音同期跟播,更多冬季檔夯日劇情報,請鎖定friDay影音官方網站、臉書專頁或APP。

日本宮崎6.9地震掀20公分海嘯 專家:「4地」旅遊提高警覺

日本九州地區宮崎縣外海13日8點19分發生規模6.9強震,宮崎港也出現20公分的海嘯。對此,前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示,日本可能再發「南海海槽地震臨時情報(巨大地震注意)」,包括4個地區,有去旅遊或出差要提高警覺。據《NOWnews》今日新聞報導,郭鎧紋表示,去年8月8日日本宮崎縣發生規模7.1地震,和本次地震原因相同,震源位於「日向灘」,在規模6.9主震過後的幾分鐘內,也有數個餘震,而本次地震深度36公里,如果深度越深代表餘震越少。郭鎧紋說,南海海槽細分為4段是「東海海槽」、「東南海海槽」、「南海海槽」、「日向灘」,東海、東南海、南海地震是連動的,只有日向灘走向不同。據悉,在宮崎發生6.9地震,日本也召開「南海海槽會議」。郭鎧紋說,按照去年經驗,這次應該會發布「南海海槽地震臨時情報(巨大地震注意)」,提醒民眾未來一周要留意大型地震。郭鎧紋指出,南海海槽大地震在未來30年發生的機率是70到80%,當初現規模8到9的強震,會伴隨30公尺的海嘯,死亡人數估可達30萬人,所以只要有可能牽動南海海槽的地震,日本當局都十分關注。郭鎧紋解釋,如果發生南海海槽大地震,海嘯2分鐘內會到靜岡縣, 3分鐘和歌山, 4分鐘三重,5分鐘高知縣,時間依地震發生位置而不同,但都是來不及逃,九州的「大分至宮崎沿岸」、四國的「高知縣沿岸」、紀伊半島等也是易淹水區域。

日本宮崎6.9強震! 氣象廳「南海海槽大地震」緊急會議結果出爐

日本宮崎縣在當地時間13日9時19分(台灣時間8時19分),發生規模6.9強震,觀測到最大震度5弱,日本氣象廳緊急召開「南海海槽大地震」會議,結論為「調查終了」,意即未達發布「南海海槽大地震臨時資訊」標準,目前不需採取特別災害措施,相關地區居民可維持日常生活。此外,海嘯警報也在當地時間凌晨0時左右全面解除。綜合日媒報導,日本當地時間晚間接近8時半開始,宮崎縣東側海域的日向灘陸續發生多起地震,其中規模最大的地震為6.9,地震深度30公里,最大震度5弱。由於此次震央地點在去年8月,曾發生過規模7.1強震,加上震央位置在「南海海槽」(南海トラフ),日本氣象廳隨即針對高知縣和宮崎縣發布海嘯警報,同時緊急召開專家組成的「評估研究小組」檢討會,評估這起地震是否與南海海槽地震有關。當時,受到地震影響,高知縣和宮崎縣外海均觀測到20公分高的海嘯,日本氣象廳也呼籲,實際上發生的海嘯高度,可能會比觀測到的高度還高,提醒民眾不要靠近已被發布「海嘯注意報」地區的海岸、河川。後來,日本氣象廳組織的「南海海槽地震臨時情報(資訊)」會議結束,結論為「調查終了」,調查結果顯示,南海海槽發生特大地震的可能性並沒有增加,民眾可維持日常生活,海嘯警報也在凌晨0時左右解除。然而,日本氣象廳也指出,未來幾天該區域仍要注意地震發生的可能,部分地區最大震度仍有機會達到5級或5級以下。日本氣象廳緊急召開「南海海槽大地震」會議,結論為「調查終了」。(圖/翻攝自X)根據日本氣象廳「南海海槽地震臨時情報」流程,如果在南海海槽沿線發生規模6.8以上的地震,或是觀測設備檢測出地殼異常變形,便會被視為與南海海槽地震有關聯,此時氣象廳就會先啟動「調查」過程。報導指出,日本氣象廳最早是在2019年開始實施這套流程,並於去年8月宮崎縣發生規模7.1地震後首次公布。值得注意的是,「南海海槽地震臨時資訊」有分成幾種類別,若是帶有「巨大地震警報」的關鍵字,代表發生規模8或以上的地震,且需針對下一次大地震發出警報,同時讓住家容易遭遇海嘯威脅的居民提前一週撤離;如果關鍵字為「巨大地震注意」,則是發生規模7以上到8以下地震;「調查終了」則意味著氣象廳評估地震與南海海槽無關。另外,「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠造成的大型地震,週期大約在100至150年,過去曾於1944年與1946年發生。在日本311大地震發生後,專家學者曾預測日本在2030至2040年間,有70到80%的機率發生規模9.1的南海海槽大地震。

日本恐發生百年一遇大地震 專家示警「這5地」先別去

美國加州於5日發生規模7.0的地震,就有專家示警「全球可能進入規模8以上強震」的週期。由於近期也是日本昭和東南海地震(M8.2)80周年紀念,這場地震曾造成超過1200人死亡。前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋表示,南海海槽發生規模8至9的巨大地震機率高達70%至80%,而地震後引發的大海嘯最快在5分鐘內就會侵襲靜岡、和歌山、三重及高知等地區,19分鐘內抵達宮崎縣。他也呼籲民眾近期應避免前往這些高風險地區。根據媒體報導指出,郭鎧紋分析,南海海槽的地震特性通常表現為東側先發生強震,接著西側可能會有更大的地震。在歷史上,1854年的安政東海地震規模達8.6。32小時後,安政南海地震便以8.7的規模發生。類似的情況也出現在1944年,規模8.2的昭和東南海地震發生後,1946年後昭和南海地震再度以8.2規模重創日本。這些地震引發的海嘯高度達8到10公尺,造成了近3000人死傷或失蹤。2023年8月8日,日本宮崎縣發生規模7.1的強震,震央位於南海海槽西側。日本氣象廳隨即發布「南海海槽地震臨時情報」,警告未來一周內可能發生更大的地震。雖然實際上,後來並沒有發生更大地震,相關警報也在5天後解除,但郭鎧紋提醒,無法排除地震先在南海海槽西側發生,然後蔓延至東側的可能性。郭鎧紋表示,地震後周圍50公里內的地區,大地震發生的機率會提高5倍。通常規模8以上地震在一周內的機率為0.1%,但若發生規模7以上地震,該機率會升至0.5%。此外,與2011年311東日本大地震不同,南海海槽地震引發的海嘯速度極快,僅5分鐘便可抵達岸邊,幾乎沒有預警時間。先前日本政府因應如此威脅,制定「南海海槽地震臨時情報」,提醒國民提高警覺。南海海槽地震被視為「百年一遇」的災難,其影響範圍廣泛,最壞情況下可能導致超過30萬人死亡,30米高的海嘯衝擊太平洋沿岸。郭鎧紋建議,近期若計畫前往日本旅遊,應特別關注是否有南海海槽地震的相關訊息,並盡量避開靜岡、和歌山、三重及高知等地區,以降低可能的風險。

日本「令和米荒」!外地客飛赴沖繩寄米回家 批發業籲冷靜消費

近日,日本正在經歷罕見的「令和米荒」(令和の米騒動),日本境內各式超市普遍出現白米缺貨現象,價格也居高不下。由於位於日本最南端的沖繩縣孤立於日本本島之外,傳出當地白米供應相對充足,甚至有不少外地人專程飛往沖繩買米郵寄回家,甚至幫助在其他縣市的親友代購。不過根據日本媒體報導報導,由於今年產出的新米即將開始在市場上流通,預估再一段時間供需就會回到穩定狀態,批發業者呼籲日本民眾冷靜消費。日本農林水產省日前表示,截至2024年6月底止,日本境內主食用米的民間庫存量為156萬噸,較2023年同期減少約2成,創史上新低紀錄。之所以出現這種情況,主要跟日本境內稻作面積減少及酷暑造成歉收有關。另外,也由於日本氣象廳日前呼籲民眾留意巨大地震,家家戶戶為此囤米在家以備不時之需,也加速了這種讓市場上缺米的狀況。不過在日本各地普遍缺米時,沖繩縣內超市並沒有發生架上白米被搶購一空,或是業者限購數量的情況。因此,近日在石垣市可以看到觀光客離開前購買白米的情景;在沖繩本島及宮古島市內,民眾委託業者將5公斤裝白米宅配縣外的貨運量也有增加。沖繩縣往年從9月起,對白米需求就會回穩,但今年銷量卻居高不下,主要是因為坊間傳聞沖繩縣白米庫存穩定,所以出現不少外地人到沖繩買米的情況。據在石垣市經營餐飲店的84歲岩淵芳弘說,有來自千葉縣的顧客一口氣買了10公斤白米,再花2000日圓(約新台幣450元)運費寄回家裡,聽說運送時間要花上一週之久。更有另一位來自大阪的男性顧客,更直接買了米「自己提回家」,讓岩淵十分擔憂。沖繩宮古島市一處超市,可以許多看到觀光客買米後委託業者宅配到家,超市負責人吃驚地說「往年這種觀光客專程到島上買米的情況很少見」;沖繩一家大型超市負責人也說「有客戶宅配5公斤白米到沖繩縣外」,物流業者也驚訝地說:「不知何時才能平息」。不過日媒指出,日本北陸、新潟及東北地方已開始收成稻米,「請大家安心,再稍等一段時間白米就能在店家上架」。

日本陷米荒!民眾嘆「只能一直吃麵」 農林水產省分析3原因

日本旅遊業強勁,使稻米需求量增加,此外加上通膨嚴重及上周的「巨大地震警報」,都導致民眾開始瘋狂囤貨,造成全國米荒,目前米庫存處於歷史最低水平,甚至有民眾抱怨到處都找不到米,只能一直吃麵條。對此,農林水產省解釋說,目前大米的供需狀況並不緊張,秋季將會有新一批的米上市。據《NHK》報導,近日社群媒體X上有很多關於米荒的抱怨文,「我看了工作地點附近的超市,真的沒有米,他們只賣糯米,連糙米都沒有了。」、「當我去超市時,礦泉水和大米的貨架都空了」、「我一直在吃麵條,到處都找不到米。」此外,自8月份以來「大米短缺」和「無米」兩詞,在日本Google上的搜尋量逐漸增加,且在上周的「巨大地震警報」後,更是將「大米」、「大米短缺」等詞語推上搜尋高峰。對此,農林水產省稱,截至6月份作為主糧的大米需求量為702萬噸,比上年增加11萬噸,這是10年來首次大米需求量增加。農林水產省表示,需求增加可能是因為旅遊業強勁、通膨嚴重外,還要加上上周的「巨大地震警報」,導致民眾瘋狂囤貨。然而,農林水產省表示,作為主糧的大米供需狀況並不緊張,秋季將會有新一批的米上市,到時新米發放,部分短缺問題有望得到解決。

地震冷知識!地震能「點水成金」 LINE已讀功能是源自於「這事件」

近日有網友在社群網站Dcard上發文,表示由於近期地震頻傳的關係,因此給他靈感,讓他決定整理一些「可以不知道」的地震冷知識。而透過該名網友的分享,這才知道,原來通訊軟體LINE的已讀功能,竟然是源自於日本311地震。一名網友在Dcard上發文,內容中表示,地震並不只發生在地球上,月球上也會發生所謂的「月震」。在1969年至1972年間,美國太空員在月球上放置了6台地震儀,記錄並傳回了月震的資料。與地震相比,月震有其獨特之處:它可能持續5至6個小時,而且發生的位置非常深,有時甚至在月球內部800至1150公里的深度,考慮到月球的半徑僅為1738公里,這是相當深的。除此之外,網友也提到,地球上不可能發生超過10級的巨大地震。這是因為地震的震級與斷層的長度有關,而目前地球上還沒有足夠長的斷層來引發如此巨大的地震。至於在談到地震時,我們常常會聽到「芮氏規模」和「地震強度」這兩個詞。網友解釋,它們其實是不同的概念。芮氏地震規模是由芮克特在1935年發明的,用來表示地震規模的大小,是根據地震儀記錄到的地震波最大振幅計算得出的。而地震強度則是根據災害程度來區分的,以級為單位。該名網友也解釋,通訊軟體LINE的「已讀」功能,最初是在2011年日本311大地震後開發的,其目的是為了在災害發生時,能夠確認對方的安全。網友也提到,地震並不總是突然而猛烈的。有些地震是緩慢發生的,被稱為慢滑地震或無聲地震。這種地震可以持續幾個月,但因為震動不明顯,所以很難被人類感知。慢滑地震的好處是可以釋放部分板塊能量,減少大型地震的風險。最後,網友也指出,地震竟然可以在地下產生金子。該名網友解釋,當地震發生時,岩石間的壓力突然增加,導致含有溶解礦物質的水被擠出並迅速蒸發。水中的礦物質就會沉積在岩石的裂縫中,形成微小的金粒。據估計,這個過程可以每噸水產生約10盎司的金子。不過,這些金子通常分散在很大的範圍內,很難被開採出來。

巨大地震警報!日本超市湧搶購潮 他見「水一箱箱搬」驚:進備戰狀態

日本宮崎縣8日發生芮氏規模7.1的強震,隨後日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報」(注意巨大地震)資訊。對此,許多日本民眾擔心可能發生特大地震,當地超市紛紛出現一波搶購熱潮,包括糧食、罐頭、飲用水及防災用品等都成為搶手商品,不過日本當局也呼籲民眾,避免囤積物資。日本南海海槽「巨大地震注意警報」資訊發布後,有待在日本大阪的台灣人就發現,不少當地民眾前往超市補充生活用品,「日本人都進入備戰狀態,水一箱一箱的搬」,從原PO分享的照片中可見,有民眾一次就購買多箱瓶裝水,此外包括麵包、蛋糕、飲料及罐頭食物等,都成為民眾搶購的目標之一。此文一出,許多網友也在底下留言表示「願平安」、「希望只是虛驚一場」、「這幾天超市確實都蠻多人,大排長龍的等結帳」、「做最壞的打算和最好的準備」、「這幾天反而都沒去逛超市,真的需要準備到那麼多嗎?」、「我在福岡,沒看人搬水耶」。據了解,日本中央防災會議曾在2019年進行試算,若南海海槽發生大地震,預估罹難人數恐達23萬人,比2011年的311大地震多14倍;南海海槽位於菲律賓海板塊與歐亞板塊聚合處邊緣,每隔100年至200年會出現規模達8或9級的地震,日本政府先前曾預估,下一個大地震在未來30年發生的可能性約為70%至80%。有在日台人發文表示,日本人已經進入「備戰狀態」。(圖/翻攝自Threads)