海面溫度

」 颱風 高溫 氣候變遷 天氣 熱浪

2025年海洋「吸熱爆表」! 專家警告:災難將一波接一波

國際科學團隊指出,2025年全球海洋所吸收的熱能創下有紀錄以來新高,這項變化恐將加劇海平面上升、極端風暴與珊瑚死亡等氣候災難。全球上千具海洋監測浮標協助科學家追蹤深達2,000公尺的海洋熱含量變化。這項研究刊登於《大氣科學進展》(Advances in Atmospheric Sciences),科學家指出,2025年全球海洋總吸熱量約增加了23澤焦耳(zettajoules),相當於全球將近40年初級能源消耗量的總和,為自1950年代開始現代記錄以來的最高數值。海水升溫導致熱帶珊瑚礁白化甚至死亡,對生態系造成嚴重衝擊。此次研究由來自31個研究機構、超過50名科學家共同完成,研究團隊結合多項數據來源,包括部署於全球、可潛至2,000公尺深度的上千具浮動監測器,以掌握海洋深層變化。研究共同作者、法國梅卡托海洋國際研究所(Mercator Ocean International)海洋學家馮舒克曼(Karina von Schuckmann)向《法新社》表示:「2025年的結果再次證明,海洋持續暖化,證據相當明確。」海水升溫導致熱帶珊瑚礁白化甚至死亡,對生態系造成嚴重衝擊。海洋被視為地球氣候系統的主要調節器,吸收人類排放溫室氣體(如二氧化碳)所造成的90%多餘熱能。然而,這些能量所引發的後續效應正在不斷擴大。海水升溫導致大氣中水氣增加,進而為熱帶氣旋與極端降雨提供條件。此外,暖化的海水會發生熱膨脹,進一步推升海平面;長期高溫更會導致熱帶珊瑚礁發生白化甚至大規模死亡。馮舒克曼警告:「只要地球持續累積熱能,海洋熱含量就會持續上升,海平面也將持續攀升,並不斷刷新紀錄。」海洋吸熱導致熱膨脹,加劇海平面上升,威脅沿海社區安全。報告也指出,海洋升溫並非均勻分布。2025年吸熱量創新高的區域包括熱帶海域、南大西洋、地中海、北印度洋與南冰洋。儘管2025年海洋表面溫度平均略為下降,仍創下有史以來第三高紀錄。科學家解釋,此現象是因2023至2024年期間強烈聖嬰現象(El Niño)轉為拉尼娜型態(La Niña),後者通常會短暫降低海面溫度。然而,從長期趨勢來看,海洋暖化速度仍持續加快,主要原因是人類長期大量燃燒化石燃料,導致大氣中溫室氣體濃度不斷上升。研究團隊總結指出,唯有立即減少溫室氣體排放,才能減緩氣候變遷帶來的衝擊。馮舒克曼強調:「目前氣候系統中最大的變數,不再是物理學本身,而是人類的選擇。快速減碳仍有機會保護人類與生態系所賴以生存的氣候。」2025年海洋熱含量增加達23澤焦耳,創下自1950年代以來最高紀錄。(圖/翻攝自X,@straits_times)

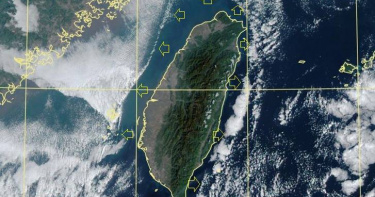

衛星雲圖出現「台灣防護罩」! 鄭明典揭2大原因

清晨衛星雲圖出現特台灣四周被一圈雲氣包圍,但台灣上空雲量卻極少,就像被一層「台灣防護罩」護住,前氣象局長鄭明典解釋,這是與「陸風」和「氣流繞地形」有關。鄭明典今(4)日上午在臉書分享衛星雲圖表示,台灣周邊可以清楚看到明顯的邊界,外側有雲,內側雲量極少,看起來就像有一股力量,把小積雲擋在外面。鄭明典指出,造成這個現象的第一個原因是「陸風」,夜間輻射冷卻,陸地降溫,但海面溫度幾無變化。陸地上冷空氣密度高,海面上暖空氣密度低,於是底層冷空氣往海面移動,海面上的邊界,部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。鄭明典透露,第二個原因是「氣流繞地形」,因為大氣穩定,現在環境微弱的偏東風無法越山,於是繞地形流動,環境氣流在遇到地形障礙時,會在地形前堆積成小高壓區,後續氣流瘦小高壓區影響,在未接觸地形前就開始減速、轉向,減速轉向區域有小小的輻合作用,也會形成小積雲的邊界,因此看起來就像被一層「台灣防護罩」護住。

準颱風「麥德姆」生成率9成以上! 中秋連假天氣出爐

今天(2日)台灣各地大多為晴到多雲,午後山區有零星短暫雷陣雨,大台北、桃園及台中地區可能出現36度以上高溫;明(3)日颱風外圍雲系影響,台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨,東部及屏東地區有局部短暫陣雨。氣象專家林得恩提醒,熱帶性低氣壓TD24發展成颱風「麥德姆」的機率達9成以上,雖然不會直接侵襲台灣,但明後天可能使南花蓮、台東及恆春半島有局部零星降雨,加上環境水氣都被帶走,中秋節假期愈往後會愈好。氣象署資料顯示,今天持續受到太平洋高壓影響,各地大多為晴到多雲,山區午後有零星短暫雷陣雨,清晨東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨;氣溫方面,各地高溫約32至35度,其中大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫發生的機率,中午前後紫外線偏強,戶外活動請注意防曬並多補充水分。氣象署指出,熱帶性低氣壓TD24今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1160公里的海面上,向西北西朝呂宋島進行,有增強為輕度颱風「麥德姆」的趨勢,預計週五(3日)至週六(4日)受其外圍雲系影響,花東及屏東地區降雨機率較高,台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨,花蓮及屏東地區有局部短暫陣雨,其他地區影響較小,仍為多雲到晴的天氣,午後山區有局部短暫雷陣雨。週日(5日)、下週一(6日,中秋節)水氣減少,各地大多為多雲到晴,僅恆春半島有局部短暫陣雨,午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下週二(7日)、下週三(8日)太平洋高壓減弱,東半部水氣增多,基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴,午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨,氣溫稍降。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道,最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示,今日至下週二受太平洋高壓影響,各地晴朗炎熱,北台灣最高氣溫常達37至38度,中午前後紫外線多在過量級或危險級,應注意防曬、防中暑,且午後局部山區偶有短暫降雨的機率。週五、六因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海,南方水氣增多,將為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。下週三北海岸、東半部偶有局部短暫雨,西半部晴時多雲,午後山區偶有局部短暫降雨的機率。吳德榮說,最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示,熱帶低壓今日將發展為「麥德姆」,偏西北西、通過呂宋島、進入南海,逐漸增強為「中颱」,週日颱風中心通過雷州半島,侵襲海南島及兩廣。最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式,台灣東方海面則另有一熱帶擾動,但各國模式模擬仍在不斷調整、且差異很大,尚待持續觀察。氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示,「中秋前夕的大月亮!」原先位於菲律賓東方海域的93W,已於昨(1)日增強為熱帶性低氣壓(TD24),由於處於一個有利繼續發展的環境,其特徵是中等強度的極地和赤道方向的外流、低垂直風切(約5至10節)和溫暖的海面溫度(攝氏29至30度),後續再發展成颱風的機率達90%以上,今年第21號颱風「麥德姆」呼之欲出。林得恩說明,「麥德姆」由美國命名,為「大雨」的意思,未來將循環境駛流場的導引,往西北轉西移動,朝中國海南島方向前進,非常類似2015年的「彩虹」颱風路徑。林得恩直言,「麥德姆」雖不會直接侵襲台灣,但外圍環流雲系仍可能為南花蓮、台東及恆春半島帶來局部零星降雨,時間就在週五、六;至於中秋節假期,由於環境水氣都被「麥德姆」颱風帶走,因此愈到後期,天氣會愈來愈好。

三颱接力生成!樺加沙恐成中颱接近台灣 最快週日海警

目前南海到西太平洋共有3颱同時存在,輕颱「米塔」外圍及大低壓環流的水氣將使恆春半島及東半部有局部降雨;輕颱「樺加沙」預計以中颱等級接近台灣,氣象署最快會在週日(21日)午後發布海警,不排除在下週一(22日)發布陸警;輕颱「浣熊」則預估對台灣、日本沒有影響。中央氣象署最新資料顯示,輕颱「米塔」19日2時的中心位置在北緯21.1度、東經116.6度,以每小時14公里速度,向西北進行,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒28公尺,而「米塔」預計在今天登陸大陸廣東,對台灣並無直接影響。輕颱「樺加沙」19日2時的中心位置在北緯16.1度、東經132.4度,以每小時13公里速度,向西進行,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒 28 公尺,預估「樺加沙」會朝巴士海峽移動,強度也將持續發展,接近台灣時可能達中颱等級。氣象署預計在週日午後發布海警,下週一接近台灣,下週二、三(23、24日)清晨對台影響最明顯,不排除會對東南部、南部發佈陸警。輕颱「浣熊」19日2時的中心位置在北緯23.8度、東經162.2度,以每小時21公里速度,向西進行,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒30公尺,目前仍在海上移動,對台灣、日本均無影響。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道,最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示,今、明(20日)兩天輕颱「米塔」外圍及大低壓環流的水氣影響,恆春半島及東半部有局部降雨;午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨,有大雷雨發生的機率;今北台白天仍酷熱,其他各地高溫微幅下降;各地區氣溫為:北部25至37度、中部23至35度、南部23至33度、東部22至34度。吳德榮表示,週日水氣略減,各地晴朗炎熱,午後山區有局部短暫陣雨或雷雨;週日晚起、下週一輕颱「樺加沙」外圍接近,大台北及東半部轉有雨,雖無冷空氣,北、東高溫仍因雨而微降,其他各地仍偏熱;下週二、三「樺加沙」將通過巴士海峽、進入南海,台灣東半部及南部慎防大量降雨致災,其他他區亦轉為偶有降雨的天氣,南台灣及各地沿海應慎防強風;下週四(25日)「樺加沙」遠離,西半部晴朗炎熱,午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率,東半部有局部短暫陣雨吳德榮指出,最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示,西北太平洋目前有3個颱風,相距遙遠、無「共舞」條件。輕颱「米塔」進入廣東海面,將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西,對台無威脅;輕颱「浣熊」距台遙遠,亦無威脅。「樺加沙」為唯一具有威脅的颱風。最新歐洲系集模式模擬「樺加沙」的動向、與氣象署路徑潛勢預測圖類似,其模擬平均路徑,通過巴士海峽,個別模擬路徑則分散在兩側,顯示其動向的不確定性。由於模擬將增強為「中度」以上、動向又有不確定性,仍要持續觀察是否會帶來更大的威脅。氣象專家林得恩則於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出,「會有災情的颱風!」目前輕颱「樺加沙」穩定地以西北西方向,朝大陸華南地區前進;由於將要經過環境垂直風切小的海域(約10至15節),加上海面溫度溫暖(可達攝氏30至31度),且高空向赤道的外流氣流良好,各國主流預報模式均認為它發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間;七級風平均暴風半徑可達250公里,十級風平均暴風半徑也有80公里,是個「又強又大」的颱風系統。林得恩提到,關於後續「樺加沙」的動向,太平洋高壓勢力將是關鍵,若太平洋高壓勢力更往西伸,「樺加沙」的路徑就將更為偏南,走巴士海峽南側通過;若太平洋高壓勢力西伸沒這麼明顯,「樺加沙」的路徑就有再往北調的空間,走巴士海峽北側通過,或很接近台灣南部或東南部陸地通過。林得恩提醒,目前評估22日至23日,「樺加沙」將會最靠近台灣陸地,也是風雨浪影響最大時段,請民眾要加強注意防範。

德州洪災釀逾90死!BBC列3致命因素:4個月雨量在數小時內傾瀉而下

7月初肆虐德州鄉間兒童夏令營與多處度假勝地的暴雨,已導致超過90人罹難。4日凌晨時分,當「神秘營地」(Camp Mystic)夏令營的女孩們與工作人員仍在睡夢中,洪水幾乎毫無預警地衝垮了石砌小屋。瓜達盧佩河(Guadalupe River)在數小時內降下相當於數月累積的雨量後潰堤,官員將此異常氣候事件形容為「百年一遇的災難」。據BBC的報導,德州已確認超過90人罹難,其中至少27人來自這座基督教夏令營。洪水撕碎綠頂小屋,沿途散落殘骸碎片,年僅8歲的孩童亦未能倖免。1段僅27分鐘的紀錄影像,真實呈現了洪水在某一區域的暴漲速度與毀滅性力量。隨著搜救失蹤者的行動持續進行,各界開始質疑本來是否可以採取更多措施防止悲劇發生。專家指出,這場悲劇是多重因素疊加導致的,包括極端氣候、度假設施選址與災害發生的時機。首先,日前在墨西哥引發洪災的熱帶風暴殘餘北上消散,為大氣層帶來豐沛水氣。再加上夏令營所在的克爾郡(Kerr County)地勢又較周圍的郡縣更為崎嶇,這使得富含水氣的氣流被迫抬升,形成龐大雷雨雲團。這些雲團規模如此巨大,甚至自成獨立天氣系統,在大範圍區域降下豪雨。德州洪災過後的慘況。(圖/達志/美聯社)該系統移動緩慢,不僅累積驚人雨量,更沿瓜達盧佩河流域觸發一連串雷暴,致使河水以前所未見的速度暴漲。美國國家氣象局(National Weather Service)報告顯示,克爾郡中南部在短短3至6小時內降雨量達5至10英吋(125至250毫米),部分地區3日至7日的累積雨量更接近21英吋。而過去25年克爾郡城市克爾維爾(Kerrville)地區7月平均降雨量僅略高於2英吋,這意味著此次暴雨相當於4個月的雨量,在短短數小時內傾瀉而下。災害發生的時機點亦加劇了傷亡,因為許多德州人在3日夜晚入睡前,渾然不知數小時後將被這場災難性風暴驚醒。雖然當地時間3日下午已發布洪水監測,午夜過後更升級為洪水警報,建議民眾往高處避難。但隨後2小時內再升級為暴洪警報,部分民眾表示曾在夜間收到手機簡訊警示。克爾維爾市經理萊斯(Dalton Rice)稱,凌晨3:30他沿著河道慢跑時僅飄著細雨,但半小時後國家氣象局已對克爾郡發布「極度危險情境」的暴洪緊急警報,此時大規模洪水早已成形。《紐約時報》報導指出,在災難性的數小時內,夏令營所在的「神秘營地」正處於降雨最猛烈區域,部分罹難與失蹤少女當時所在的低窪小屋距離河岸不到152公尺。獲救者被軍用卡車載離時描述,營地已面目全非,樹木被連根拔起、獨木舟掛在樹梢、女孩們不斷被洪水沖走。當BBC團隊6日抵達時,營區入口已被警方封鎖,疑似門廳建築的殘骸散落一地。德州洪災過後的慘況。(圖/達志/美聯社)地處德州丘陵區(Texas Hill Country)核心的克爾郡,本以連綿起伏的風景丘陵、星羅棋布的河湖與眾多酒莊聞名,是熱門度假勝地。但該地區因長期飽受洪水威脅摧毀社區,亦被稱為「暴洪走廊」(Flash Flood Alley)。4日凌晨的暴雨徑直從丘陵傾瀉入周邊河流,使水位急速上升,湍流以異常速度淹沒河畔低地。最後,氣候變遷的影響作為此類極端天氣事件的潛在因素不容忽視。雖然難以將單一氣候事件直接歸因於全球暖化,但作為部分氣流源頭的墨西哥灣海面溫度,確實持續高於正常值。較暖水域意味更多蒸發量,為風暴提供更充沛的大氣水氣。根據哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service)數據,2024年此現象已創下紀錄,代表極端降雨事件將獲得更多「燃料」。氣候科學家持續警告,隨著地球暖化,類似德州此次的極端降雨事件將更頻繁且更加劇烈。

西班牙溫飆35度 2歲童遭父忘車內6小時「活活熱死」

熱浪席捲歐洲,部分國家氣溫接連飆升至攝氏35度或以上,西班牙加泰隆尼亞小鎮瓦爾斯(Valls)一名約2歲大的男童日前被人發現遭遺忘在父親車內,疑因中暑與脫水導致心臟驟停,雖經當場急救,仍不治身亡。《每日郵報》報導,男童父親當地時間6月25日上午9時左右,開車抵達位於工業區的工作地點,卻將孩子遺忘在後座,然而當天氣溫飆升至攝氏35度,直到一名同事下午3時路過車旁,驚見車內有幼童身影,才趕緊通知男童父親並報警。消防人員獲報最先趕到現場,隨後醫療急救人員也加入救援,他們將男童移至父親工作的冷氣室內,並實施心肺復甦術(CPR),但發現男童已呈心臟驟停狀態,經搶救無效後,男童被當場宣告死亡。憾事發生後,心理專家已介入協助男童家庭疏導悲痛情緒。警方目前正朝熱衰竭與脫水致死方向調查此案,男童父親也已被帶往警局接受訊問,而他是否會面臨刑責,目前尚待相關單位說明。事實上,這起悲劇並非首例。西班牙安達盧西亞哈恩省小鎮利納雷斯(Linares)一名年約兩歲的男童今年5月被高齡養父遺忘在車內,因當時氣溫達華氏80度(約攝氏27度),最終不幸身亡。養父事後透過律師公開道歉,稱自己原本要送孩子去托兒所,卻誤把孩子帶回家後忘在車內,該案目前仍由相關單位調查中。巴西聖保羅州帕爾杜河畔聖若澤一名39歲女子今年4月也將3歲外甥遺忘在車內整整6小時。她原本打算送孩子去托兒所,卻直接開車去上班,直到午休回車取物時才驚覺釀禍。她當下雖立刻報警,消防人員也將外甥緊急送醫,但外甥最終仍因心臟驟停而身亡,此案已被當地警方列為過失致死案件偵辦。西班牙國家氣象局資料顯示,當地最近迎來今年首波夏季熱浪高峰,全國有超過100人的死亡案例與極端高溫有關。首都馬德里6月25日氣溫預測為攝氏39度,南部威爾瓦省6月26日更創下攝氏46度的單月最高紀錄。這波熱浪導致氣溫異常攀升,明顯與氣候變遷有關。歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的「哥白尼氣候變化服務」副主任薩曼莎勃吉斯(Samantha Burgess)說,2025年6月可能成為史上最熱的6月之一,並警告數百萬人正暴露在危險的高溫壓力下。西班牙氣象學者拉蒙帕斯誇爾(Ramón Pascual)指出,地中海海面溫度異常升高,導致夜間也難以降溫,讓人幾乎無法喘息。

澎湖現巨大「水龍捲」持續半小時 海上船隻急閃避災

澎湖雞善嶼海域14日上午8時許出現巨大水龍捲,持續約半小時,海上船隻見狀紛紛掉頭閃避,以確保船隻及遊客安全。澎湖氣象站指出,受低壓外圍環流影響,海面附近出現強烈對流發展。當海面溫度偏高、空氣濕潤、上層空氣較冷時,易造成不穩定的上升氣流;加上風場剪切與渦旋形成,使氣流轉為水平渦旋,進一步導致水龍捲出現。氣象站說明,導引台灣的低壓系統使西南氣流與滯留鋒面在南部形成幅合帶,導致高雄、屏東等地出現大豪雨等級的強降雨。大量對流胞產生強風與下沖氣流,當垂直上升氣流將渦旋拉直並增強時,即形成具有強大吸力的水龍捲,出現可見的水柱或水霧。此次水龍捲形成於澎湖東方海域,因低壓外圍環流帶來多個低雲對流胞,加上西南氣流與下沖氣流相互剪切,在水面形成強烈水平渦旋,導致水龍捲生成。氣象站提醒,水龍捲威力不亞於颱風,船隻若於海上遇見應立即閃避,避免釀成傷亡與財產損失。

科學家錯估了全球暖化時間線?最新研究表明:升溫2°C「提早20年」到來

一群科學家預測,地球目前正在經歷全球暖化的破壞性影響,這比先前預期的還要早約20年。這項名為「300年的珊瑚骨骼溫度計顯示全球暖化已超過1.5°C」的研究表明,科學家們在之前的分析中可能錯誤計算了全球暖化的時間線。據英國媒體UNILAD的報導,美國國家航空暨太空總署(NASA)曾將全球暖化解釋為:「自工業化前時期(1850年至1900年間)以來,由於人類活動,主要是燃燒化石燃料,導致地球大氣中吸熱的溫室氣體水平增加,從而觀察到的地球表面長期加熱現象。」NASA續稱,「這個術語與『氣候變遷』不可互換。自工業化前時期以來,人類活動估計已使地球的全球平均溫度上升了約1°C,這個數字目前每十年增加超過0.2°C。目前的暖化趨勢明確是自1950年代以來人類活動的結果,並且以數千年來前所未有的速度進行。」如今上述新研究的作者——澳洲科學家Malcolm T. McCulloch及Julie A. Trotter、美國印第安納州科學家Amos Winter、波多黎各科學家Clark E. Sherman,聲稱全球平均暖化已經達到1.7°C,顯然遠超2015年,全球195個國家簽署的《巴黎協定》的共識,也就是承諾透過將升溫保持在1.5°C的閾值內來應對氣候變遷。他們的研究於2月5日發表,使用了過去300年的海洋溫度記錄,這些記錄保存在珊瑚的結構中,顯示工業時代的暖化實際上始於1860年代左右——比之前的海面溫度記錄顯示的要早80多年。研究人員使用了一種方法將這些記錄與現代海面溫度數據相匹配。他們發現,從1700年到1860年代初,溫度幾乎保持不變,然後開始上升。到20世紀後期,陸地溫度的上升速度約為海洋溫度的2倍。根據這篇論文,這種更早開始的暖化和更快的陸地暖化現象意味著,到2020年,全球溫度已經比工業化前水平高出1.7°C,比之前氣候報告預測的1.2°C還要高出0.5°C。與此同時,他們還推論,地球可能在2020年代末達到升溫2°C的全球暖化,比預期早了近20年。

寒流來襲探7度低溫!鄭明典示警「分裂極渦」接近台灣

中央氣象署指出,今、明(4日、5日)兩天受到寒流影響,台灣各地天氣非常寒冷;今日東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨,其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴,今晨至上午間北部及東北部地區仍有局部短暫雨;明日華南雲雨區東移,中部以北、東北部地區及澎湖轉為有局部短暫雨,東部、東南部地區有局部短暫雨,南部山區有零星短暫雨,其他地區及金門、馬祖為多雲。氣溫方面,夜晚清晨北台灣及金門低溫9至11度,中南部地區及澎湖低溫10至14度,其中中部以北、宜蘭及金門有局部10度以下低溫的機率,馬祖整天氣溫6至11度,白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度,中南部及台東高溫約17至20度。今天平地最低溫出現在新北市五股7.3度。氣象署清晨發布低溫特報,新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率;基隆市、臺北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣有10度以下氣溫發生的機率。氣象署指出,周五晚上至周六另一強烈大陸冷氣團南下,各地氣溫下降;北部及東半部地區有局部短暫雨,中南部山區亦有零星短暫雨,其他地區為多雲。前氣象局長鄭明典在臉書上指出,極地冷空氣出海徵兆,日本海出現逆時針旋轉雲系,中心空洞類似「颱風眼」,這是「極地低壓」的特徵。產生原因為極地氣團出海,極地冷空氣流經海面,海面溫度相對溫暖,下暖上冷產生強對流,對流加強區域輻合促成低壓發展;而此低壓內部沒有鋒面結構,和溫帶氣旋不同,氣象上稱為「極地低壓」,常給日本帶來強烈暴風雪和低溫。鄭明典說明,因日本海有低壓發展,低壓西側的部分冷空氣往南分量增加,鄭明典指出,目前可以看到黃海到東海上空出現冷平流雲系,稱為「雲街」的結構,這一部分的冷空氣即將往南影響台灣,所以未來幾天也會感受到降溫。冷空氣即將往南影響台灣。(圖/鄭明典臉書)

凱米挑戰中颱上限!「路徑西折幅度」下週三最關鍵 風雨最大時間出爐

今年第3號颱風「凱米」於今(20)日下午生成,預計朝西北方向移動,不排除襲擊台灣。氣象專家指出,凱米即將經過的海域海溫高、海水熱焓量充足,相當適合颱風發展,若整合速度快,且無其他因素干擾,凱米的強度至少可達中度颱風上限,如果以目前路徑判斷,凱米的外圍環流最快將於下週二(23日)開始影響台灣。臉書粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」表示,根據資料研判,北方槽線東移使太平洋高氣壓將稍微東退、減弱,勢力範圍往低緯度西伸,凱米將先偏北前進,週三(24日)抵達日本石垣島附近海域、碰到高氣壓邊緣後開始轉向西北,週四(25日)通過台灣北部海域,週五(26日)抵達中國浙江沿海,「高壓勢力強弱是關鍵,將決定颱風西折的幅度」。氣象專家表示,凱米即將經過的海域海溫高、海水熱焓量充足,相當適合颱風發展,若整合速度快,且無其他因素干擾,凱米的強度至少可達中度颱風上限,如果以目前路徑判斷,凱米的外圍環流最快將於下週二(23日)開始影響台灣,週三至週五凌晨,全台灣容易出現短暫雨,其中週四是風雨最明顯的時候。不過,「台灣颱風論壇|天氣特急」強調,凱米的路徑仍有變數,實際的天氣情形仍須視最終路徑而定。另外,根據日本媒體預測,今後隨著海面溫度較高,凱米將隨著向北移動並迅速發展,下週中旬左右有直接襲擊沖繩先島群島的風險,需保持警惕。我國氣象署表示,原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓,已於今日下午2時發展為今年第3號颱風凱米,中心位於鵝鑾鼻東南方約1020公里的海面上,受到太平洋高壓導引,朝西北西轉北北西的方向進行,預計週三及週四中心最接近臺灣,屆時將對臺灣的天氣將造成影響,至於影響的程度還要視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定。

上月創「史上最熱6月」紀錄 17日前後颱風生成機率曝光

近期的天氣可以說是又濕又熱,甚至有資料顯示,2024年6月創下了「史上最熱6月」的紀錄。而目前也有消息指出,從10日起,全台依舊有午後降雨的可能,尤其是大台北地區與各地山區。根據《Ettoday新聞雲》報導指出,中央氣象署預報員葉致均受訪時表示,9日台灣受到東南風影響,各地天氣晴到多雲,台東和恆春半島有零星短暫陣雨,中南部清晨至上午也有零星降雨。雖然午後在西半部和山區會有局部短暫雷陣雨,但相比8日,9日的雨勢稍微減弱且雨區縮小。葉致均推測,從10日開始,由於太平洋高壓逐漸減弱,風向轉為偏南風,早晨中南部有局部短暫陣雨,午後中部以北、宜蘭、花蓮和各地山區會有局部雷陣雨,大台北和山區甚至可能出現大雨。11日至12日這段期間,由於太平洋高壓持續東退,南部有不定時短暫陣雨,中部早晨也會有零星短暫陣雨,午後中部以北、宜蘭、花蓮及山區有局部雷陣雨。13日則因為太平洋高壓增強,風向轉為偏南風,清晨中南部有局部陣雨,午後中部以北、宜蘭、花蓮及山區有雷陣雨。14日至15日,由於東南風主導的關係,台東和恆春半島有零星短暫陣雨,午後西半部和山區有局部雷陣雨。而吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中提到,最新的歐洲模式模擬顯示,17日前後菲律賓東方至南海一帶可能生成熱帶低壓,機率分別為60%和30%,而輕度颱風的機率為20%。由於各國模擬有差異,對台灣的影響還需進一步觀察。此外,FB粉絲專頁「林老師氣象站」發文表示,2024年6月被記錄為史上最熱的6月。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的統計顯示,全球地表溫度明顯高於1991-2020年的氣候平均值,並創下新高紀錄。6月,南極洲的海面溫度異常高,海冰覆蓋率創紀錄新低。除此之外,印度、巴基斯坦和孟加拉國經歷了極端熱浪,氣溫超過45度並持續多日,導致大量中暑和健康問題。中國北方和中部地區持續高溫,許多城市氣溫超過40度。在美國西部、南部地區也紛紛突破高溫紀錄,在加州、亞利桑那州和內華達州氣溫超過45度,甚至引發野火和電力不足的問題。墨西哥和中美洲部分地區氣溫達52度,在當地甚至導致百人死亡。歐洲的意大利、德國和法國也經歷了極端高溫,局部地區氣溫超過40度,導致當地出現許多健康、基礎設施故障等問題。

世界氣象組織:2023年氣候災害 亞洲地區最為嚴重

世界氣象組織(WMO)23日報告稱,亞洲是2023年全球氣候變遷與極端氣候災害最多的地區。洪水和颱風造成的傷亡和經濟損失最高,暖化速度也高於全球平均值。就溫度而言,2023年亞洲年平均近地面溫度是有史以來第二高,較1991至2020年平均值高攝氏0.91度,比1961至1990年平均值更是高出1.87度。西伯利亞西部、中亞、中國東部及日本,都出現高溫情形。2023年,西北太平洋平均海面溫度為有史以來最高。阿拉伯海西北部、菲律賓海及日本以東海域,上層海洋(0至700公尺)升溫現象尤為強烈,升幅高達全球平均值三倍以上。降水部分,中亞、南亞及東南亞各地降水量皆偏低,中國西南地區發生乾旱,印度季風帶來的降雨量也低於平均值。報告指出,2023年亞洲的水文氣象災害中,80%以上由洪水和颱風所造成,其中洪水是造成死亡的主要原因,遠超其他。2023年6月、7月和8月,分別在印度、巴基斯坦和尼泊爾發生多起洪水和颱風災害,造成600多人死亡。8月和9月初,俄羅斯聯邦遠東地區遭受近數十年來最大規模的洪水,約4萬公頃農村土地受災。

2023年恐成歐洲「高溫年」 世界氣象組織:熱浪成為常態

世界氣象組織(WMO)和哥白尼氣候變化服務(CAMS)共同發布的新數據證實,2023年是歐洲有史以來最熱或第二熱的年份。前者表示,歐洲大陸夏季時間延長,大範圍的洪水和熱浪將成為一種新常態,各國必須將適應這種新常態作為當務之急。世界氣象組織數據顯示,2023年歐洲陸地氣溫有11個月高於平均水平,其中9月是有記錄以來最熱的一個月。另一方面,2023年歐洲降水量比平均高出7%,12月歐洲河流流量達到創紀錄水準,有25%河流的流量「異常高」——代表歐洲近三分之一的河流流量超過「高」洪水閾值,近七分之一超過「嚴重」洪水閾值。歐洲各地創紀錄的海面溫度也反映了陸地上令人深感憂慮的暖化趨勢,6月份在愛爾蘭以西和英國周圍的大西洋海域出現了令人震驚的「海洋熱浪」。 世界氣象組織指出,此次熱浪被歸類為「極端」事件,某些地區甚至「超越極端」,海面溫度比平均高出攝氏5度。世界氣象組織表示:「就全年而言,整個歐洲海洋的平均海面溫度是有史以來最熱。地中海和大西洋東北部的部分海域出現有史以來最高的年平均海面溫度」。世界氣象組織的數據顯示,過去20年內,歐洲與高溫相關的死亡率增加約30%。94%有相關紀錄的歐洲地區,與高溫相關的死亡人數都有所增加。2023年與高溫有關的死亡人數尚無準確估計,但世界氣象組織指出,2003年、2010年和2022年分別有5萬5000至7萬2000人死於熱浪。世界氣象組織秘書長索羅(Celeste Saulo)指出:「氣候危機是我們這一代人面臨的最大挑戰。氣候行動的成本似乎很高,但不作為的成本更高。如同這份研究的結果, 我們必須利用科學為社會提出解決方案」。

全球連10月破高溫紀錄 專家揭「化石燃料」是元兇

全球氣溫連續10月破紀錄,根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service,C3S)最新報告指出,其中今年3月是有史以來最熱的3月,海面溫度也創下新高,氣候科學家指出,人類燃燒化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因。圖為1940年1月至2024年3月與1850年至1900年每月全球表面氣溫比較。(圖/翻攝自climate.copernicus.eu)根據《法新社》和《路透社》報導,該機構統計,從2023年4月至2024年3月數據顯示,過去12個月是地球有史以來最熱,全球平均氣溫較前工業時期(1850-1900)高出1.58°C。從非洲部分地區到格陵蘭(Greenland)、南美和南極洲,全球今年3月都出現高於平均的氣溫,該機構並指出,人類排放的溫室氣體是造成異常高溫的主因,據C3S副主任勃吉斯(Samantha Burgess)表示,這種異常高溫紀錄成為長期趨勢,「每月高溫紀錄清楚向我們表明,我們的氣候正在迅速變化」,令人擔憂。東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象(El Nino)也是原因之一。(圖/達志/美聯社)按照2015年巴黎氣候協定,各國同意將全球升溫限制在1.5度以內,而新的高溫紀錄不代表協定所設限制已遭突破,因為協定目標是以數十年來衡量,而非單一年度,不過勃吉斯表示,「現實是我們極為接近(上限),而且時間已經不多」。另外,英國倫敦帝國學院(GICCE)氣候科學家奧圖(Friederike Otto)表示,化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因,若不盡快減少溫室氣體排放,地球暖化將導致更嚴重的乾旱、火災、熱浪和暴雨。除此之外,東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象(El Nino)也是原因之一,儘管聖嬰現象3月後已趨緩,但平均海面溫度和海洋氣溫仍呈現不尋常高溫,海洋溫度上升意味著大氣含水量更多,導致天氣更不穩定,例如強風和豪雨。

聖嬰發威全球恐迎來最熱7月 科學家示警:明年更熱

氣候變遷正導致熱浪持續且加劇,中央氣象局指出,今年「5至6月」是史上最熱梅雨季之外,7月也創了不少紀錄,堪稱是「台灣史上最熱的7月份」!如今美國太空總署(NASA)首席氣候科學家施密特(Gavin Schmidt)也表示,2023年7月可能是全球「若不是數千年,也是數百年來」最熱的一個月,甚至警告明年會更熱!亞洲、歐洲和北美洲正經歷持續的熱浪,除了發生農作物枯萎、冰川融化和野火風險增加等情況。(圖/達志/美聯社)《法新社》先前報導,亞洲、歐洲和北美洲正經歷持續的熱浪,除了發生農作物枯萎、冰川融化和野火風險增加等情況,高於常溫也導致中暑、脫水和心血管壓力等健康問題頻傳。針對這樣的狀況,歐盟哥白尼氣候變化服務(Copernicus ClimateChange Service,C3S)負責人布諾坦普(CarloBuontempo)表示,氣溫變遷正使整個氣候系統變暖,尤其是今年,還有兩種現象可能發揮作用,包括聖嬰現象(El Nino)及與較弱風有關的海洋異常高溫。NASA首席氣候科學家施密特21 日也證實,「我們看見世界各地發生前所未有的變化,美國、歐洲和中國的熱浪正全面性地打破紀錄。(圖/達志/美聯社)除了歐盟專家的說法,據《CNN》和《衛報》報導,NASA首席氣候科學家施密特21 日也證實,「我們看見世界各地發生前所未有的變化,美國、歐洲和中國的熱浪正全面性地打破紀錄」,他更指出,這些影響不能僅歸因於「其實才剛出現的」聖嬰現象。施密特表示,「我們正見到整體暖化,幾乎在世界各地,特別是海洋。幾個月以來,我們目睹破紀錄的海面溫度,甚至在熱帶地區之外也是如此」,施密特預計這種情況將會持續「因為人們持續將溫室氣體排放到大氣中」。熱浪狂襲,全球恐迎來最熱7月。(圖/翻攝自推特)目前的現象讓今年成為有紀錄以來最熱一年的可能性增加。據施密特計算,可能性達到50%,但其他科學家認為可能性高達80%,他初,雖然估計值彼此之間略有不同,但極端高溫的趨勢是正確無誤,接下來更會反映在美國機構隨後發布更穩健的月度報告中。除此之外,施密特更表示,「我們預計2024年會更熱,因為聖嬰現象才剛開始,且將在年底達到高峰」,另外,美國「國家海洋暨大氣總署」與美國緬因大學彙整的資料顯示,7月初全球氣溫創下歷史新高,地球表面以上2公尺的全球平均氣溫,達到17.23℃。世界氣象組織氣候服務主任修伊特(Christopher Hewitt)也表示,隨著聖嬰現象發展,預期接下來會聽到更多打破高溫紀錄的消息,他同時認為「這些影響將延續到2024年」,並警告這樣的現象,對地球來說並非好事,需要全球高度關注。全球恐迎來最熱7月,影響將延續到2024年。(圖/翻攝自推特)

北大西洋正面臨前所未有「極端熱浪」 專家憂心「這兩區」有危險

近幾個月以來,北大西洋的海面溫度出現異常高溫的現象,更出現過幾次極端熱浪,在某些地區,水溫甚至比平時高了5度,這使得人們擔憂是否會對海洋生物造成影響。專家認為珊瑚、淺水區魚類尤其危險,而在2021年,曾因一場極端的熱浪,加拿大海岸約10億隻貝類就這麼被「煮熟」了。隨著化石燃料的持續燃燒和使用,地球暖化污染加劇,海洋和陸地溫度也逐漸升高。根據《CNN》的報導,英國和愛爾蘭沿海在18日發生了奇怪的海洋熱浪,而自1850年有紀錄以來,今年的4月和5月創下了海洋表面溫度的最高值,5月份北大西洋的溫度就比平均高出1.25度。2020年的一項研究更指出,由於人為造成的全球暖化,海洋熱浪的發生頻率已增加了20倍以上。英國斯旺西大學生物科學副教授、海草項目創始主任理查德(Richard Unsworth)表示,這次的大西洋熱浪更是前所未有的,更熱的水溫將會殺死魚類、珊瑚、海草、牡蠣等海洋物種。在6月初,德克薩斯州墨西哥灣沿岸曾有數千條死魚被沖上岸,科學家們認為這樣的大規模死亡與海洋溫度上升有關,因為較暖的水能夠容納的氧氣更少。報導指出,全球變暖的效應預計今年會更甚,且由於強勁的西風能夠冷卻海洋表面,較弱的風可能使得溫度提高。特別的是,船隻運行時所需的燃料「硫」所產生的「氣溶膠」,雖然對人體健康有害,卻能藉由反射陽光來達到降溫效果,不過因為相關的污染防治法規,要求減少燃料中對人體有害的物質,也間接地助長了海洋溫度的升高。

歐洲天然氣價格暴漲逾20% 聖嬰現象來襲全球爭奪LNG

據外媒周五(9日)報導,美國國家氣象局(NWS)周四(8日)證實,聖嬰現象(El Nino)來臨。隨著交易員重新評估供應風險,歐洲天然氣期貨大漲逾20%。荷蘭近月天然氣期貨周五上漲21.5%,至每兆瓦時32.75歐元。該合約本周累計上漲逾35%,創下去年8月能源危機最嚴重時期以來的最高漲幅。上一次聖嬰現象在2019年發生,該特徵是太平洋海面的溫度高於平均值,此天氣型態導致全球商品市場大幅震盪,加上當前海面溫度較為溫暖,潛在影響會更大。有跡象顯示,歐洲迎來熱浪侵襲之際,全球大宗商品價格料劇烈波動,各國對天然氣的爭奪正在加劇。依國際貨幣基金(IMF)報告顯示,聖嬰現象循環開始的前四季,非燃料商品價格漲5.3%、原油價格漲13.9%。燃料價格上漲,歸咎乾旱期水力發電量減少,各國對化石燃料更依賴。儘管近幾個月來,歐洲天然氣庫存處於高位和工業需求低迷壓低了價格,但交易員對供應可能收緊感到不安。人們擔心,未來幾個月流入歐洲的液化天然氣(LNG)數量將會下降。隨著北半球進入夏季,高溫天氣可能會增加從歐洲到亞洲的製冷需求,進而加劇對LNG的爭奪。相關統計顯示,對那些向歐洲出口LNG的美國供應商而言,夏季時段在亞洲市場更有利可圖。此外,分析師還指出,今年夏天LNG出口設施的維護工作將非常繁重,這可能會加劇天然氣價格的漲勢。然而,不確定性仍然存在,歐洲最大的幾個經濟體工業天然氣需求並未顯示出有意義的復甦跡象。標普全球大宗商品的數據顯示,由於全球經濟放緩,以及轉向可再生能源,德國、法國、英國、義大利、西班牙和荷蘭5月份的天然氣需求較上年同期下降了近10%。此外,儘管本周漲勢驚人,但相較於去年8月的高峰,歐洲天然氣價格已經下跌了約90%。

反聖嬰現象連2年侵襲…今年台灣冬天會很冷? 吳德榮:還要觀察

今年台灣的冬天會很冷?由於反聖嬰現象(La Niña)連續第二年侵襲,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)提出示警,表示造成全球嚴冬和乾旱的氣候再次出現,今年的冬天可能會變很冷;不過也有專家認為,光靠目前的數據資料,還不能夠論斷,反聖嬰現象會對台灣今年冬天氣溫,會造成多大影響,還需更多資料評估。NOAA近期在聲明中提到,專家們從9月就開始意識到,包括赤道太平洋低於平均海面溫度,以及太平洋中部和東部大部分地區異常熱,還有大氣低層東風和高層西風異常等現象,懷疑「反聖嬰現象」正在逐步逼近,如果真的一如預料,那就會是連續2年發生反聖嬰現象。而要理解所謂的「反聖嬰現象」,必須先認識何謂「聖嬰現象」。所謂「聖嬰現象」,是指赤道太平洋的氣壓東高西低,海水東冷西暖,而反聖嬰現象,就是剛好反過來,當赤道太平洋平均海面溫度變低,台灣附近的冷高壓,就會往台灣移動壟罩,就有可能讓台灣的冬季,變得更寒冷。不過有氣象專家認為,現在評估反聖嬰現象,還有點過早,氣象專家吳德榮也表示,目前有一部份的預測的確符合反聖嬰定義,但還有些資料,是落在正常的範圍內,因此還不能全然斷定,今年一定有反聖嬰現象,還是要等更完整的觀測資料,才能進行精準預判。