腦血管疾病

」 疾病 中風 心血管疾病 心肌梗塞 腦中風

打呼聲太大「全家難入睡」 醫揭原因:扁桃腺肥大導致

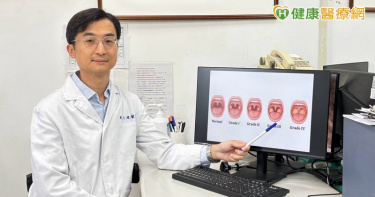

今年五十多歲、從事業務工作的王先生平時工作忙碌、應酬多,經常早出晚歸,儘管回到家時太太和孩子都已入睡,但總是被他的打呼聲驚醒,後來在家人的極力勸說下就醫,搭配新型微創手術裝置輔助,才讓他下定決心接受扁桃腺切除手術。術後不僅改善了困擾十幾年的打呼問題,也讓全家人的睡眠品質大幅提升,枕邊人與隔壁房的小孩開心直呼:「睡覺終於不用再被爸爸的打呼聲吵醒了!」不只喉嚨卡卡,扁桃腺肥大恐致睡眠呼吸中止?國軍高雄總醫院耳鼻喉科吳丕雄醫師表示,扁桃腺是位於口咽部兩側、由呼吸上皮包覆的淋巴組織,若扁桃腺比較大的人,容易使得呼吸道狹窄,並在感冒時併發嚴重的扁桃腺炎,還可能提高罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的風險,進而影響睡眠品質及日常生活表現,長遠來看則會大幅增加罹患心血管及腦血管疾病的機率。不少實證醫學已認定,打呼跟口臭、扁朓腺肥大、睡眠呼吸中止有正相關。因此,對於經評估後確診與扁桃腺肥大有關的睡眠呼吸中止症患者,醫師會依據患者的症狀嚴重度與解剖特徵,提供個人化的扁桃腺切除手術治療建議。吳丕雄醫師進一步說明,一般來說,針對與上呼吸道結構異常有關的阻塞型患者,透過手術方式能改善氣道通暢性,提升夜間呼吸順暢度,降低打鼾與呼吸中止的情形,改善睡眠障礙問題。15分鐘切除扁桃腺,微創手術助暢快呼吸!是否該摘除扁桃腺以達到根本治療,取決於扁朓腺肥大的困擾程度。吳丕雄醫師建議,民眾可依「是否已造成吞嚥異常或不適」以及「扁桃腺發炎頻率」來評估;一般來說,若一年內出現超過四次以上的反覆發炎,且每次發炎都需要去看醫師或吃藥才能改善,或是晚上打呼聲很大、甚至有做過睡眠檢測,確認有睡眠呼吸中止症者,就建議手術治療。扁桃腺摘除術是在全身麻醉下進行,越來越多臨床醫師會採用微創手術器械,透過兼具切割與止血功能的扁桃腺新型切除裝置,可協助縮短手術時間並減低出血量,有助於手術穩定性。手術過程設計以提升呼吸順暢與術後舒適度為目標,讓患者恢復體驗更順利。扁桃腺切除一勞永逸?應注意這些族群不適合雖然扁桃腺肥大引起的睡眠呼吸中止症,可以透過摘除扁桃腺來改善打鼾及睡眠品質,但吳丕雄醫師也提醒術前評估的重要性。如果患者本身有肥胖或合併舌頭太大、舌根後倒,或有下巴短、結構異常的問題,那單做扁桃腺切除改善的成功機率可能不大。建議有嚴重打呼困擾的民眾,可以在術前先做睡眠檢查及鼻咽喉內視鏡,釐清除了扁桃腺肥大以外,是否還有其他結構問題。民眾也可觀察枕邊人或同住家人,是否有鼾聲總是忽高忽低、不是很平順,且打呼總是突然很大聲又突然很小聲,甚至會突然停頓又突然打呼的狀況,都代表有可能已經罹患睡眠呼吸中止症而不自知,建議盡快至醫院評估,透過專科醫師的檢查與治療,才能改善睡眠品質一覺到天明!【延伸閱讀】打呼=睡得香?5歲男童打鼾不止 主因原來是扁桃腺肥大長期打呼影響夫妻關係?雙波長止鼾雷射 改善自己與枕邊人的睡眠品質https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66661

美味背後的代價!單週工時逼近80小時 南韓「超紅貝果店」26歲店經理過勞猝死

南韓知名連鎖烘焙品牌「倫敦貝果博物館」(London Bagel Museum,LBM)近日爆發過勞死爭議。品牌旗下仁川分店一名年僅26歲的店經理鄭孝元(音譯),在今年7月被發現在公司提供的宿舍內猝死。家屬指出,這是長期高壓工作導致的「過勞死」,已向韓國勞動福祉部門提出申請職災賠償。然而該公司否認了家屬關於「過勞」的說法,卻又拒絕提供員工的具體出勤紀錄,如今在韓國引發輿論的高度關注。據韓媒《每日勞動新聞》報導,這名不幸身亡的員工入職僅14個月。家屬根據其排班表、行事曆以及通訊軟體中的對話紀錄,重構了他生前的工作時程。認為他在猝死前一週的工時長達80小時。特別是為了迎接店舖開張,他曾連續4天每日平均工作13小時以上,且無法得到保障的休息時間,甚至在排定的休假日也必須工作。根據韓國僱傭勞動部的規定,若員工在因心腦血管疾病死亡前一週的工作量,比之前12週的平均工作量「增加30%以上」,就極有可能被認定為過勞死。而死者死亡前一週的80小時工時,遠比他前12週平均每週58小時的工時高出37%,已明顯超過該標準。資料甚至顯示,死者在死亡的前一天從早上9點開始工作到將近午夜,還傳訊息給伴侶抱怨當天「忙到一口飯都沒吃」,顯示其在極端疲勞的工作環境下,就連用餐時間都無法確保。面對家屬的指控與賠償申請,倫敦貝果博物館則表示「難以同意過勞死的主張」,稱公司確認的工時紀錄與家屬說法有「極大差距」。但公司又拒絕提交指紋辨識或APP記錄等關鍵的出勤資料來證實其說法。更具爭議的是,該公司一名高階主管被揭露曾向死者家屬發送威脅訊息,表示:「如果你們強行申請過勞死的工傷賠償,我和了解真相的同事們,會主動說明死因並非過勞死。」該名主管還在訊息中斥責家屬「非常不道德」。與其惡劣工作環境形成鮮明對比的是,倫敦貝果博物館的業績表現十分亮眼。根據南韓「金融監督院」數據資料,該公司共有7家分店,2024年銷售額高達796億韓元(約新台幣17億元),營業利潤為243億韓元(約新台幣5.2億元),分別較前一年度大幅增長121%和92%。尤其是其營業利潤率高達30.5%,是普通麵包店利潤率(約10%)的3倍。由於該公司在實現巨額利潤的同時,卻疑似犧牲了基層員工的健康權益,目前已經在南韓社會引發抵制浪潮。目前,家屬已正式向有關部門提出職災工傷認定,事件仍在持續發酵。

國人平均壽命為80.77歲 內政部曝前3大死因

內政部今(25)日公布「113年特定死因除外簡易生命表」,113年國人一般平均壽命為80.77歲,死因以惡性腫瘤影響最大,剔除該項死因,國人平均壽命可提高至84.36歲。國內十大死因前3名的惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎,分別剔除該項死因,平均壽命將可分別提高3.59歲、1.50歲及1.05歲,顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。內政部表示,為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度,特別運用衛生福利部統計的113年國人前十大死因死亡人數,編算我國特定死因除外的國人平均壽命,並與一般國人平均壽命進行比較。內政部指出,兩者間壽命差距愈大,代表該類死因減損壽命愈嚴重,對於國人平均壽命影響愈明顯。內政部指出,惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位,113年死亡人數為5萬4,032人,占全體死亡人數比率26.83%,若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命,可提高至84.36歲。值得注意的是,經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距,已由103年的4.04歲緩步降至113年的3.59歲,顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響下降。另肺炎為國人十大死因第3位,死亡人數及其占全體死亡人數比率均較上年增加。觀察歷年編算結果發現,排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起,連續3年遞減,於112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲,而113年續升至1.05歲,其變化需格外注意。內政部表示,經觀察特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距,男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病,與蓄意自我傷害(自殺)。女性高於男性者包括:糖尿病、高血壓性疾病,與腎炎、腎病症候群及腎病變,顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。

高個子更易罹癌?專家揭背後2大關鍵理論

俗話說「一高遮三醜」!但食安專家韋恩(楊世煒)卻指出,根據研究顯示,東亞地區身高較高的人,罹患肺癌、食道癌、乳癌、大腸癌等癌症風險明顯升高,但心血管疾病風險則較低。他分析,上述結果可能與體內胰島素樣生長因子水平偏高,以及細胞數量更多有關,不過影響僅屬次要因素,毋須過度擔心。韋恩近日在臉書粉專分享1篇研究,內容聚焦於東亞人口(中國、日本和韓國)身高與癌症風險的關聯性。研究結果指出,身高較高的人在肺癌、食道癌、乳癌、頸椎癌以及整體癌症的發生機率上明顯偏高,並且與胃癌、淋巴癌和大腸癌的風險也有顯著關聯。韋恩指出,過去已有許多研究證實身高與癌症風險之間存在關係,但多半以西方人為研究對象。這次的研究特別針對東亞人群,驗證了類似的趨勢。在歐美,已有研究報告顯示身高較高的人癌症死亡風險上升,但罹患心血管疾病(如心臟病與腦血管疾病)的風險則較低。這樣的觀點已逐漸成為主流。他也提到,日本「國立癌症研究中心」於2018年發表過相關調查。調查發現,身高較高的男性和女性罹患腦血管疾病的死亡風險較低,但對男性而言,癌症死亡風險卻增加。數據顯示,身高較高的男性罹患腦血管疾病死亡風險降低17%,呼吸系統疾病死亡風險降低16%,但癌症死亡率則比身高較低的男性增加了17%。至於為何會出現這樣的現象,目前仍沒有明確答案,但韋恩解釋有2大可能的理論。第1個理論認為,身高較高的人體內「胰島素樣生長因子」(IGF)水平較高,這種物質會促進細胞分裂,不僅讓人長得更高,也可能加速癌細胞增殖。另一個理論則與細胞數量有關。由於身高較高的人腸道更長,意味著腸道細胞數更多,細胞在分裂過程中發生突變的機率也就更大。尤其是腸道黏膜細胞是人體分裂速度最快的區域,更容易累積變異。不過,韋恩也提醒,癌症的成因複雜多樣,身高的影響只是其中極小的一環,無需過度擔憂。他進一步補充,關於身高與心血管疾病風險的關係,也不一定是因為身高較高的人更健康,而可能是身材矮小的人在成長過程中營養不足,導致血管較脆弱,增加了心血管疾病的風險。

一杯就「炸腦」!英研究示警:高脂奶昔阻血流 中風和失智風險急升

英國南威爾士大學研究團隊指出,一杯堪稱「大袋炸彈(Brain bomb)」的奶昔,可能在4小時內削弱人體腦部血流調控能力,進而增加中風及失智風險,側面也反映出高脂肪飲食對大腦健康的影響不可忽視。論文已於今年7月,被刊登在《營養生理學期刊》(The Journal of Nutritional Physiology)。該篇論文由馬利(Chris Marley)與貝利(Damian Bailey)主導,受試者包含20名18至35歲男性與21名60至80歲男性。研究團隊要求他們飲用一杯以鮮奶油為主成分,熱量高達1362大卡、含130公克脂肪的奶昔,並測量受試者心臟與腦部血管反應。研究結果顯示,高飽和脂肪餐會使人體血脂迅速升高,導致血管壁變硬,削弱腦部在短時間內調節血壓與血流的能力,加重心臟運作負擔。研究結果指出,年輕組與年長組在食用後4小時內,皆出現腦部血管舒張功能下降,且年長組的影響更為明顯,約比年輕人多出10%的功能異常。研究人員強調,這種短時間的血流調控失靈,意味著老年人對高脂刺激的抵抗力更弱,更容易面臨腦血管疾病風險。研究團隊補充,高飽和脂肪攝取會增加人體自由基生成,降低體內一氧化氮濃度,進一步阻礙血管舒張,讓氧氣與葡萄糖輸送到腦部的效率下降。這種情況也是為何美國心臟協會建議,民眾飽和脂肪攝取量應低於每日總熱量的6%,以一天2000大卡飲食為例,飽和脂肪不應超過120大卡或13公克,但這個限度很容易超過,因僅一湯匙奶油就含約7克飽和脂肪,2片培根則約含3克。不過,研究團隊也指出,目前科學界仍缺乏對多元不飽和脂肪,例如魚油、堅果、酪梨、橄欖油等食物對腦部影響的相關研究,尤其女性完全未被納入受試者,這是重要的知識缺口。研究人員提醒,女性在晚年中風與失智風險更高,未來相關研究更應補足這一環。最後,研究團隊表示,這項研究提供飲食不僅影響長期健康,也能在短時間內改變身體與大腦功能」的明確證據,呼籲民眾正視高脂肪飲食對大腦的健康衝擊,及從每一餐攝取適當的營養對身體有多有多重要,已於今年7月被刊登在《營養生理學期刊》(The Journal of Nutritional Physiology)。

每天喝3000毫升水!養生女精神反變差 醫揭關鍵:會生病

喝水不是多多益善,假如時機不對,反而會影響身體健康。醫師提醒,喝水方式錯誤,除了頻尿導致睡眠品質下降,還可能因補充不足,引發泌尿道感染、腦血管疾病,正確補水方法也曝光了。營養功能醫學醫師劉博仁在臉書指出,很多人以為「喝水」就是渴了就喝、不渴就不喝,但喝水方式錯了,真的會讓身體出大問題,並分享3個案例,提醒大家「喝錯了真的會生病」。●案例1:不愛喝水的女士1天只喝大約500毫升的水,覺得「反正不渴就不用喝」,結果經常泌尿道發炎,三天兩頭得吃抗生素。據了解,泌尿系統需要水來沖刷細菌,當水分不足,就像溪水乾涸、雜質堆積,自然容易細菌孳生。●案例2:喝水太多的女士這名女士50公斤,生活養生,每天喝下近3000毫升的水。不過,因為時機不對,常常睡前喝一大杯,結果晚上頻尿、睡眠品質差,白天精神也不佳。劉博仁建議,睡前2~3小時要減少喝水,改變習慣後,夜間頻尿大幅改善。●案例3:流汗脫水小中風一名男士在工地工作流汗多,平常卻不太喝水,有次大量流汗後沒有即時補水,結果嚴重脫水,引發腦梗塞中風。據了解,流汗代表水和電解質都會流失,如果沒有即時補充,會讓血液濃稠、增加腦血管意外風險。等到口渴才喝水,其實已經輕度脫水。(示意圖/翻攝自photoAC)劉博仁說明,喝水不是「越多越好」,也不是「想到才喝」。最正確的方法是少量多次、掌握時機。每天需要的水量,是體重乘以30毫升;白開水才是最乾淨的水分來源,飲料、咖啡、酒精都不能取代。劉博仁強調,等到口渴才喝水,其實已經是輕度脫水,所以要養成定時補水的習慣。喝水不是小事,與腎臟、心臟、腦血管健康息息相關,記得要「喝對量」、更要「喝對時機」。

打哈欠不只是想睡覺!醫曝身體發警訊 小心是「4大疾病」信號

高雄一名55歲退休警察日前前往超商探望友人時,突然在打哈欠後身體前傾倒地,當場猝死。事件引起社會關注,醫師黃軒提醒,雖然打哈欠是常見的生理反應,但若近期頻繁出現,且伴隨頭暈、胸悶、心悸或四肢無力等症狀,必須提高警覺,因為這可能是疾病的徵兆。黃軒在臉書上指出,哈欠的本質是一種腦部自動調節反應。當大腦需要降溫、氧氣交換失衡,或神經傳導物質如多巴胺、血清素、乙醯膽鹼發生異常時,打哈欠就像「重置鍵」,能讓腦部暫時恢復平衡。因此,哈欠不僅僅是「困倦」或「無聊」的表現,有時更是身體發出的健康警報。至於哪些疾病容易導致頻繁打哈欠,黃軒整理出四大類,首先是神經系統疾病,包括腦中風(尤其影響延腦或腦橋)、多發性硬化症,以及部分癲癇與偏頭痛患者,都可能以「連續打哈欠」作為早期信號。第二是心血管疾病,像心肌梗塞或心絞痛,有些病人會因迷走神經被刺激而出現異常哈欠,甚至有個案顯示主動脈剝離患者在發病前就有此症狀。第三是肝臟與代謝疾病。肝炎、肝硬化患者常感到疲倦,容易打哈欠;而糖尿病患者在血糖過低時,腦部能量不足,也可能因此頻繁打哈欠。最後則是藥物副作用與精神疾病。例如部分抗憂鬱藥物(如fluoxetine、sertraline)可能讓患者不停打哈欠,而焦慮症或憂鬱症患者因血清素、多巴胺系統失衡,也會有類似情況。黃軒強調,打哈欠雖大多屬正常反應,但也不是單純屬於「想睡覺」,若伴隨頭暈、胸悶、心悸、四肢無力等不適,就不能掉以輕心。從腦血管疾病到心臟病變,甚至代謝或精神問題,都可能以「哈欠」作為隱藏的警訊。他提醒民眾,一旦發現異常,應盡快就醫檢查,以免錯過黃金治療時機。

冷氣開太低也有危險! 專家示警「夏季熱衝擊」比冬天更常引發腦中風

2025 年夏季日本多地氣溫突破 40℃,專家提醒民眾在防範熱中暑的同時,也要注意「夏季熱衝擊」(Summer Heat Shock)風險。醫師指出,高溫室外與冷氣房之間的劇烈溫差,可能導致血管急速擴張或收縮,引發血壓劇烈變化,增加心腦血管疾病風險,甚至比冬季更容易引發腦中風。根據日本《FNN Prime Online》報導,「熱衝擊」通常與冬季浴室或室外低溫聯想在一起,但東京「伊藤王子神谷內科外科診所」院長伊藤博道表示,夏季若頻繁在冷氣房與高溫室外間進出,也會造成血壓急降甚至休克。「實際上,夏天的腦中風發生頻率高於冬天。」報導指出,7 日東京都內一名 80 多歲男性因從冷氣房外出至高溫環境後感到頭暈,就醫後被診斷為輕度熱衝擊。醫師解釋,溫差超過 10℃容易增加風險,若達 15℃則更易引發症狀。建議將冷氣設定與室外溫差控制在 10℃以內。對於如何在酷暑中維持舒適又降低風險,伊藤院長建議採用「兩段式降溫」法:先將冷氣設定在相對較高的溫度,待 15 至 20 分鐘後再下調 2℃至 3℃;沐浴後進入冷氣房前,也可先在脫衣間緩降體溫,再回到低溫環境。此外,飲食也可輔助預防。攝取富含維生素 C 的食物,如檸檬汁與花椰菜,有助於維持血管彈性、減少血壓劇烈變化。專家同時提醒,冰涼啤酒雖解暑,但酒精具利尿作用,可能導致脫水,需適量飲用。護理人員與外勤工作者則建議,頻繁進出冷熱環境時應事先補充含礦物質的水分,並使用冰袋或保冷用品降溫。專家強調,不僅高齡者,兒童及年輕人也可能受到夏季熱衝擊影響,因此全齡層都應保持警覺,避免因一時疏忽引發健康危機。專家提醒,冷氣房與酷暑室外頻繁進出,容易因劇烈溫差導致血壓急降或上升,增加心腦血管疾病風險。(圖/翻攝自X)

他雨天穿洞洞鞋出門踩到水 回家高燒竟是感染「丹毒」險害命

近日中國大陸河南鄭州一名三十多歲的王姓男子,在暴雨中穿著洞洞鞋蹚水出行,返家後出現小腿紅腫、發熱、劇烈疼痛等症狀,最終被診斷為「丹毒」感染。對此,醫生也示警,雨天積水中潛藏大量細菌。根據陸媒的報導,王姓男子在暴雨中穿著洞洞鞋踩水,回家後出現小腿紅腫、發熱、劇烈疼痛等症狀,體溫更是持續高燒至38至39℃。王男隨即前往醫院就診,最終被診斷為「丹毒」感染,所幸經及時治療後病情得到控制。醫生提醒,雨天積水中潛藏大量細菌,若腳部有傷口或腳氣等皮膚問題,極易因污水中的病原體侵入而引發感染。報導中指出,丹毒俗稱「流火」,是一種由乙型溶血性鏈球菌引起的急性皮膚感染性疾病,最常見於下肢及面部。該病發病迅速,初期會出現寒顫、發熱、頭痛、噁心與嘔吐等全身症狀,隨後局部皮膚會產生邊界清晰的紅腫熱痛區域。一般在四至五日內病情達到高峰,若未及時治療,特別是嬰幼兒、老年人或免疫力低下者,有可能併發腎炎、皮下膿腫甚至敗血症,危及生命。醫生說明,雨天常見的城市積水多由地面與地下管道的混合污物所組成,其中含有大量細菌、病毒與真菌。若腳部皮膚有破損,這些微生物極可能透過微小傷口進入體內,除了導致丹毒之外,亦可能引發其他常見疾病,如足癬、鉤端螺旋體病與淋巴管炎等。足癬是雨天蹚水後最常見的皮膚病之一,潮濕悶熱的環境為真菌滋生提供了理想條件,此病俗稱「腳氣」,表現為趾間浸白、脫皮、水泡,甚至伴有紅斑糜爛與惡臭,若合併細菌感染則症狀更為嚴重。醫師指出,足癬需透過及時清潔與外用抗真菌藥物控制,若拖延治療,恐持續反覆發作。另一種需警惕的病症是過敏性皮炎。積水中的微生物或化學物質容易刺激皮膚,引發紅斑、丘疹、水皰與瘙癢等過敏反應,嚴重時甚至出現腫脹不適。此類情況可透過局部塗抹糖皮質激素類藥膏或口服抗過敏藥物進行緩解。醫師強調,有灰指甲、腳氣,或皮膚有破口的人群,對外界病原的抵抗力相對較弱,一旦蹚水極易感染。而老年人、兒童、糖尿病患者及心腦血管疾病患者等體質較弱者,更屬於高風險族群,務必避免在雨天直接涉水。面對近期多地暴雨頻繁,醫師呼籲民眾出行時應做好防護。盡量避免穿著洞洞鞋、拖鞋等露趾鞋,若需涉水應穿高筒雨靴或使用塑膠袋包裹雙腳。蹚水返家後,務必立即用清水或生理鹽水清洗腿部,再以乾淨毛巾擦乾,保持皮膚乾燥。鞋襪應及時清洗晾乾,避免長時間潮濕悶熱導致黴菌滋生。若在雨中不慎造成皮膚破損,應立即使用碘伏消毒,避免病菌入侵。醫師也提醒,若在蹚水後出現紅腫、水皰、瘙癢等異常症狀,切勿自行搔抓或隨意用藥,應盡快前往正規醫療機構就診,以免小病變大病,延誤治療時機。

反覆偏頭痛怎麼辦? 醫揭「非藥物治療」改善偏頭痛

頭痛是常見的神經學症狀,許多人都曾經歷過,慢性頭痛常伴隨其他共病而影響生活,這看似簡單的症狀卻困擾著許多人。林口長庚腦功能暨癲癇科主治醫師江星逸強調,坊間有許多千奇百怪的治療,然而真正有效的治療還是要回歸實證及正確的診斷。頭痛不是小事 出現這些警訊應儘速就醫依國際頭痛分類,頭痛分為「原發性頭痛」、 「次發性頭痛」和「疼痛性顱神經病變」。江星逸醫師指出,其中「次發性頭痛」是醫師比較擔心的類型,一般由感染、外傷、腦血管疾病、顱內壓高或其他系統性疾病引起,常需進一步檢查來釐清病因。臨床上有些警示症狀應注意,如頭痛合併發燒或全身性症狀/神經學 症狀(如複視)、第一次頭痛發病年紀高於50歲、爆炸性頭痛 (如雷擊般)、頭痛型態忽然改變、半夜清晨加重疼痛、因姿勢改變或咳嗽誘發的頭痛等。偏頭痛可能是遺傳引起 原發性頭痛診斷四大標準 病人常會說「我頭痛好幾年了,看過很多醫師都沒有找到原因」,其實原發性頭痛可理解為基因體質相關的頭痛,遺傳體質本身就是病因。其中常見的有偏頭痛, 這疾病影響全球約 10% 人口,長期位居全球失能疾患第二名,女性約為男性的 3 倍,於青春期至 40 歲間發病,然而常因被忽視,使病人未得到適切的診治。原發性頭痛的診斷需符合以下條件:(1) 至少 5 次頭痛符合以下標準(2) 每次持續 4∼72 小時(3) 具備單側、中度至重度疼痛、搏動性、活動時加重等特色至少 2 項(4) 伴隨噁心或嘔吐、畏光或畏聲至少 1 項。偏頭痛越治越嚴重? 可能是藥用過度+未預防惹的禍江星逸醫師表示,依發作頻率又分為每月頭痛天數小於 15 天的「陣發性偏頭痛」,以及每月頭痛 15 天以上、其中 8 天合乎偏頭痛診斷標準的「慢性偏頭痛」。可想而知,「慢性偏頭痛」更困擾病人,且常合併「藥物過度使用頭痛」,使治療更困難。臨床處理應依患者的病程及嚴重度分層治療,發作時的急性治療,主要在 緩解疼痛;而預防性治療,則在減少發作頻率,改善生活品質。偏頭痛治療新趨勢 口服+注射藥物穩定控制原發性頭痛的急性期治療,主要是處理發作時的疼痛,包含口服的非專一性之非類固醇抗發炎藥,和專一性的 Triptans 類藥物、麥角鹼類藥物及以降鈣素相關胜肽受體為標的之 gepant 類口服新藥,都可協助病人緩解急性頭痛。若發作頻率高、失能嚴重,則需規則服用預防性用藥,常用的有 β 阻斷劑 propranolol、抗癲癇藥 topiramate、valproic acid、 抗憂鬱類藥 amitriptyline、鈣離子阻斷劑 flunarizine。除了上述口服藥外,還有皮下注射的肉毒桿菌素及 CGRP 單株抗體可使用,相較於口服藥物,此二類作用時間較長,CGRP 單株抗體每一或三個月注射一次;肉毒桿菌素施打為每三個月按照標準在頭面頸肩 31 個位置注射,可隨疼痛狀況增加施打處,研究顯示這兩類注射藥物都可有效降低頭痛頻率,目前健保僅給付給對預防性口服藥物效果不佳的難治型慢性偏頭痛患者。偏頭痛不用只靠吃藥 非侵入式神經調控助減少藥物依賴在非藥物治療部分,可透過頭痛日記,了解發作頻率、嚴重度、藥物使用狀況及誘發因素等,加上規律作息、充足睡眠和運動,可以減少發作。飲食應按時用餐, 避免高糖、高脂、味精、含酪胺酸的食物(如巧克力)及酒精。此外放鬆訓練與壓力管理,都可減少發作頻率。此外,近年「神經調控」技術提供偏頭痛患者非藥物治療的另一種選擇,也就是使用侵入性或非侵入性的方法,經抑制或促進神經活性達到治療目的。在非侵入性治療中目前較常使用的有「重複經顱磁刺激」,是使用磁刺激作用在與偏頭痛病生理相關的區域來治療偏頭痛,此好處是可避免藥物過度使用及減少藥物副作用。 江星逸醫師強調,近年偏頭痛的治療突飛猛進,許多新藥及神經調控技術的發展,只要透過配合醫師早期診斷及積極個人化治療,都可重回正常生活擁抱美好人生。 原文出處:長庚醫訊第四十六卷第六期【延伸閱讀】別自行判斷「偏頭痛」! 就醫才能對症診治他從慢性偏頭痛變全身痛 就醫才知「多重共病」纏身https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=65410

113年十大癌症「肺癌蟬聯榜首」 蘇一峰:反核反到全民罹癌

衛福部公布113年國人十大癌症死亡率,其中榜首為「氣管、支氣管和肺癌」,台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰最近表示,肺癌每年奪走超過1萬人生命,不禁讓他質疑政府「反核反而變成火力全開用肺發電」,更開轟「台灣有誰因為核能而生病過世嗎?反核反到全民肺結節長癌症」。衛福部最近公布113年國人十大癌症死亡率依序為「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「女性乳癌」、「前列腺(攝護腺)癌」、「口腔癌」、「胰臟癌」、「胃癌」、「食道癌」、「卵巢癌」,死因順位同112年,其中「氣管、支氣管和肺癌」則自110年起連續4年位居榜首。對此,蘇一峰在臉書發文表示,台灣人去年10大癌症死亡率中,肺癌再度蟬聯第一名,每年奪走超過1萬人的性命,這個情況不禁讓他開轟,「反核反而變成火力全開用肺發電,台灣有誰因為核能而生病過世嗎?」他更質疑,「反核反到全民肺結節長癌症,綠能賺到流湯,電費一直漲,環境與農漁業被綠電破壞,爽到了誰?」另據113年國人死因統計結果,惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病與肺炎居主要死因前3名,第4至第10名依序為「腦血管疾病」、「糖尿病」、「高血壓性疾病」、「事故傷害」、「慢性下呼吸道疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「蓄意自我傷害2(自殺)」;新冠肺炎(COVID-19)由第6名降至第14名,原第7名以下死因往前推升1名。衛福部表示,十大死因死亡人數合計14萬9479人,占總死亡人數74.2%;總死亡人數合計20萬1383人,較112年減少4192人,主要因新冠肺炎、糖尿病死亡人數減少。

最新國人10大死因出爐 癌症連43年居榜首!自殺再次入榜

衛福部統計處今天公布民國113年國人10大死因統計,死亡人數較前1年減少4192人,癌症蟬聯首位43年,年奪逾5.4萬條命,死亡率前3位仍為肺癌、肝癌、大腸癌,值得注意的是,時隔多年,自殺重回前10位。衛福部統計處科長呂淑君說明,113年死亡人數20萬1383人,死亡人數仍較112年減少4192人,整體死亡率下降2.3%,主因為COVID-19(2019冠狀病毒疾病)及糖尿病死亡人數減少。依死亡率排序113年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)、(2)心臟疾病、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)高血壓性疾病、(7)事故傷害、(8)慢性下呼吸道疾病、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變(10)蓄意自我傷(自殺),新冠由112年第6名降至第14名,原第7名以下死因往前推升1名。113年癌症死亡5萬4032人,死亡率為每10萬人口230.8人,10大癌症死因順位同112年,分別為肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。肺癌連續21年蟬聯癌症死因首位,呂淑君說,113年除攝護腺癌、卵巢癌死亡率上升,其餘均下降。值得注意的是,自殺死亡人數首度增加到突破4000人,較112年增加164人。呂淑君表示,113年標準化死亡率除了肺炎、自殺上升,其餘均下降,其中以糖尿病、腎炎與腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅最明顯。◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925

超高齡社會來臨!65歲以上人口占20% 政府應調整疫苗預算

超高齡社會來臨,但國人不健康餘命長達8年,如何提升健康餘命、守護國人健康到老,是政府的重要目標。專家指出,接種疫苗是最有效、最經濟的疾病預防方式,隨著國內高齡人口增加,政府應調整疫苗政策與預算,優先投入效益更高的疫苗,減少後續產生的醫療支出與社會照護成本。根據內政部人口統計,截至今年4月,我國65歲以上人口約有455.2萬,占比19.48%,另根據國發會推估,台灣今年將正式邁入超高齡社會,也就是每5人就有1人是長者。台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出,疫苗是很好的健康投資,有助於減少未來的醫療和照顧負擔,甚至讓長者能夠繼續在社會上有生產力。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出,長者接種疫苗可顯著降低併發重症及住院的風險,進而延長健康餘命,尤其流感對長者衝擊最大,接種流感疫苗可降低心臟衰竭、心肌梗塞及腦血管疾病發生率,避免原有的慢性病惡化,減少臥床及失能風險,維持生活品質。隨著高齡人口持續增加,黃立民指出,過去疫苗研發以兒童為主要對象,近年針對長者的疫苗逐漸問世,例如流感免疫加強型疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、帶狀疱疹疫苗等,且隨著人口高齡趨勢,老人疫苗的花費相對增加,因此政府的疫苗預算需要隨之調整。張峰義認為,政府應調整疫苗政策與預算,優先投入於效益更高的疫苗,可減少後續因疾病產生的支出,對國家整體而言更具經濟效益,同時避免長者產生「打了疫苗也沒效」的想法,進而提升長者接種意願。除了優先採用保護力較佳的疫苗之外,張峰義認為,提升長者接種率需要多管齊下,例如各縣市政府透過宣導提升民眾對疫苗效益的認知,以及提供醫療院所施打疫苗的誘因;透過各大醫學會積極制定指引,讓醫護人員都能清楚了解疫苗資訊,並且積極鼓勵長者和高風險族群接種疫苗。

37歲男坐雲霄飛車頭暈!檢查驚見「顱內出血」 醫示警:這些人別玩

風馳電掣的速度與瞬間失重的刺激,讓雲霄飛車成為許多人追求驚險體驗的熱門遊樂設施。然而,大陸湖北省武漢市一名37歲的周姓男子,近日陪同家人乘坐兩次雲霄飛車後,卻意外遭遇了顱內出血。五一假期期間,周男因頭暈頭悶等症狀,前往武漢亞心總醫院就診。經檢查,醫生發現他的顱內存在異常情況。綜合陸媒報導,武漢亞心總醫院神經內外科主治醫師程剛表示,「患者不能扭頭,他一扭頭的話就感覺頭痛,做了核磁共振檢查,診斷為慢性硬膜下血腫。」據了解,硬膜下血腫是指血液積聚在硬腦膜下腔引發的疾病,也是顱內出血最為常見的類型之一。程剛說明,「我們大腦像個雞蛋一樣,雞蛋清和雞蛋殼之間還有一層膜,它出血就像在雞蛋膜和雞蛋清之間,咱們腦袋表面和一層膜之間形成的一個血腫。」通常情況下,硬膜下血腫多見於有外傷史的老年人,但周男年僅 37 歲,近期也並無任何外傷經歷,究竟為何會發病?醫生在追溯病史時,發現了一個關鍵細節,原來周男在假期內乘坐過雲霄飛車。程剛指出,「他連續坐兩次,第二次之後明顯出現了頭部不適,過山車的急加速或者減速,也會導致腦子瞬間的移位牽拉,這種慣性的作用下,牽拉導致一個腦血管裡面,比如說一些微小血管橋靜脈破裂導致這種出血,慢慢滲出之後形成一個慢性硬膜血腫。」醫生分析,患者本身的腦血管或許存在潛在疾病或發育異常問題,而雲霄飛車劇烈加速、減速刺激,最終誘發了疾病。隨後,醫院為周男進行了急診手術。醫生提醒,患有高血壓等心腦血管疾病及糖尿病的患者,在體驗雲霄飛車時務必謹慎。這類人群腦血管出現病變的可能性較大,過山車運行過程中產生的強大重力加速度和離心力,極易誘發意外。

太早醒也是失眠!可致「5大疾病」 醫揭2方法治療

台灣睡眠醫學會調查發現,全台每10人中,就有1人為失眠所苦失眠,且失眠患者身體不健康的比例,比正常人高出3.5倍。失眠的定義為一星期3次以上發生睡眠困難,主要可以分成不容易入睡、睡眠無法持續,以及容易太早醒來等類型;若是屬於睡眠無法持續、容易太早醒來的人,需要特別警覺,可能合併焦慮、憂慮的問題,建議尋求精神科醫師檢查,適度給予藥物治療失眠不只讓精神不好!腸胃、心臟都會受影響台北慈濟醫院身心醫學科主任陳益乾強調,長期失眠會增加身體及心理負擔,也就是廣泛影響全身健康,更可能造成許多疾病的發生,睡眠狀況不佳的話,恐導致記憶力退化、大腦功能衰退、自律神經失調、內分泌失調、免疫功能下降、心臟血管問題、焦慮、憂鬱等,嚴重影響生活品質。1.失智症許多研究發現,失眠可能是造成失智的危險因子之一。2019年1月《科學》期刊研究發現,失眠者腦中的Tau蛋白及β-類澱粉蛋白明顯上升,而這兩種病態蛋白沉積大腦,就會引起腦神經細胞進一步凋亡壞死,導致記憶力退化、心智功能受損,最終造成失智症的發生。研究分析也發現,難以入睡、容易醒來、太早清醒,以及睡眠時數少於6小時的人,與睡眠時間多於7小時或睡眠品質較佳者相比,腦部類澱粉蛋白的沉積量明顯較多,也應證了充足的睡眠,確實可以清除大腦的廢物。2.精神疾病慢性失眠是造成憂鬱、焦慮等情緒問題的常見原因之一,失眠會導致交感神經過度興奮,精神無法好好放鬆。台灣睡眠醫學會在「國人睡眠前後心理情緒調查報告」中發現,約有3成的失眠者有負面情緒,而憂鬱症患者中有高達5成以上出現睡眠障礙。3.腸胃道疾病睡眠品質不佳與腸胃問題息息相關,《細胞》期刊研究發現,睡眠節律異常會影響腸道細菌活動,當生活作息不正常,打亂腸內菌相平衡,讓壞菌增加、好菌減少,造成腸道發炎,進而造成腸道問題。全台高達85%的上班族,由於睡眠品質不佳而導致腸胃問題叢生,飽受消化不良、胃食道逆流、便秘、腸躁症及痔瘡等腸胃問題所苦。4.心腦血管疾病在正常睡眠狀態時,交感神經放鬆、副交感神經興奮,心率減慢、血壓降低,能降低心臟的負荷;然而,慢性失眠會導致交感神經亢進、下丘腦-垂體-腎上腺素軸紊亂,以及釋放炎症因子,引起自律神經失調,導致血管收縮、血壓升高、呼吸加快,加重心臟負擔,容易增加罹患高血壓、心律不整、心臟衰竭、冠心病,甚至是心肌梗塞等心血管疾病的發生。國內研究也曾發現,睡眠障礙與心腦血管疾病呈現高度相關性,有失眠困擾的人,發生高血壓、冠心病、腦中風等心腦血管疾病的風險,比起沒有失眠的人高出近3成。5.內分泌代謝疾病睡眠不足、失眠,最直接影響影響荷爾蒙的新陳代謝,當荷爾蒙分泌量過高時,容易導致疲勞、骨質疏鬆、抑鬱、內分泌失調、甲狀腺功能亢進、高血壓、糖尿病、免疫系統失調、肥胖皮膚膠原蛋白流失加速;若是荷爾蒙分泌量過低時,則容易導致低血糖、低血壓、精神不振、專注力不集中、記憶力下降、甲狀腺功能低下或身體衰弱疲勞等。治療失眠 要從生活習慣、壓力源著手陳益乾強調,治療失眠要從檢查身體疾病、改變生活型態改變著手,尤其現代人的失眠問題,大部分與壓力有關,只要改變生活習慣、緩和壓力,讓焦慮心情解決、適度運動讓身體放鬆,也要避免睡前或睡不著滑手機,以免影響腦部平衡機制,並建立規律睡眠模式,睡眠問題就能迎刃而解。(內容授權提供/常春月刊)【延伸閱讀】睡姿與脊椎問題、胃食道逆流有關?仰睡、側睡適合誰?醫:「這姿勢」超NG睡覺翻身、轉頭就頭暈?耳石脫落症狀一次看 教你預防復發招式https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=64763

胖大叔得糖尿病!連續血糖監測半年助他瘦7公斤變型男 醫籲4症狀須留意

一名身高約170公分、體重原本約80公斤的57歲張先生罹患第二型糖尿病,服用糖尿病藥物超過10年,但最近發現血糖控制不佳,偏好過量高醣類飲食的他,有鑑於門診衛教成效不彰,因此裝上連續血糖機監控血糖,暫不調整用藥,3個月後回診,糖化血紅素從8.8降至7.5,體重也減少5公斤;再過3個月,糖化血紅素已降至6.9,體重則再降低2公斤,終於能開心地穿上勁裝,神采飛揚。榮新診所副院長康宏銘表示,初期糖尿病並無明顯症狀,隨著病情加劇出現吃多、喝多、尿多和體重下降等情況,其他可能還有身體黏膜發炎、傷口不易痊癒、手麻腳麻、晚上腹瀉、視力變差、生殖器發等情況,但有患者甚至無症狀,因此較難自覺。然而,身體長期處於高血糖狀態,會對全身器官造成慢性傷害,可能誘發心腦血管疾病,或視網膜、腎臟、神經、周邊血管等部位病變,及免疫力降低等多種併發症,因此糖尿病患應積極控制血糖,以免落到洗腎的境地。民眾評估血糖控制好壞,可參考平時的血糖測量記錄及抽血檢驗的糖化血紅素數值。康宏銘指出,血糖是測量血液中的葡萄糖濃度,空腹血糖正常值應小於100毫克每公合(mg/dL)、飯後140毫克每公合(mg/dL),糖化血紅素是指最近1至3個月血液中葡萄糖的濃度,正常值約7以內,但糖化血紅素的差異極大,一名血糖平穩的人和血糖高低落差大的人,可能平均後糖化血紅素的數值一樣。康宏銘指出,傳統居家血糖監測是單點測量,最多3餐飯前後與睡前共7次,但無法顯示整天的血糖變化,且有患者可能承受疼痛能力有限無法落實。多虧近年來進步的醫療科技,連續血糖機的操作變得更加簡便且親民,通常一次配戴10天至2周,讓機器自行監測數據,可提供血糖變化曲線,再配合可記錄個人飲食、運動與生活型態的應用程式,解讀健康情況。康宏銘提醒,糖尿病分為4型,其中健保給付一年2次第一型糖尿病患連續血糖監測儀,有的患者還可自費胰島素幫浦,透過皮下注射胰島素維持血糖穩定,第二型糖尿病患的連續血糖監測儀則需自費,由於是貼片式器具,除非是先天敏感性皮膚、無法承受異物感的民眾,否則較傳統居家血糖監測儀還方便,將血糖目標設定為70至180毫克每公合(mg/dL),至少70%的時間在TIR。原來,連續血糖機讓胖大叔變身型男?康宏銘解釋,有些專家認為連續血糖監測是一種認知行為治療,有助於患者增加對疾病的知識,進而改變自我照顧行為,調整生活行為及飲食型態,因此體重管理也變得較容易。其中,糖尿病前期的患者,也可修正生活行為、飲食習慣,達到預防或延緩糖尿病。體重過重或肥胖導致的糖尿病患,也能適度減輕體重,對控制血糖也有幫助。康宏銘提醒,糖尿病分為4型,其中健保給付一年2次第一型糖尿病患連續血糖監測機,有的患者還可自費胰島素幫浦。(圖/林則澄攝)最後,康宏銘提醒,糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖,仍須定期回診,與醫師密切合作,了解監測數值的意義,切勿任意調整藥物,才能降低併發症機率,同時患者也可學習認識自己的身體,了解各種食物的特性,減少地雷飲食,包括高醣類的加工食品或炸物,或以勾芡料理的家常菜,並留意每餐份量,除了能減少血糖波動、穩定健康狀態,也有助於醫師調整用藥。

腦中風患者年齡層下降 20多歲女下班後竟突發「自發性腦出血」

近年來腦中風患者年齡層不斷下降,一名20多歲黃姓女性在下班後突然發生單側肢體無力、劇烈頭痛及嘔吐等警訊症狀,所幸及時送醫診斷為自發性腦出血。高血壓使腦出血 造成健康威脅中榮嘉義分院神經外科李政穎醫師表示,雖然近代醫療進步使高血壓控制更為完善,但腦出血仍是不容忽視的重大威脅。根據統計,35歲以上每10萬人口仍有73人發生腦出血,佔所有中風患者22%。國健署更指出,腦血管疾病高居國人十大死因第5名,平均每42分鐘就有1人因此失去寶貴生命。特別值得注意的是,自發性腦血管破裂出血中,高達八成是由高血壓引起。這類出血不僅急性期死亡率高達26-30%,倖存者也要面對嚴重失能及後遺症,對個人、家庭和社會都造成巨大衝擊。臨床觀察發現,長期壓力、不規律作息及不健康的生活方式,都可能導致年輕人提早面臨高血壓及其併發症的威脅。精準微創手術 搶救腦細胞有別於傳統開顱手術的侵入性大、恢復期長等缺點,微創內視鏡腦出血清除術為患者帶來新希望。李政穎醫師解釋,這項技術結合了微創手術和高解析度內視鏡系統的優勢,能夠透過極小的傷口進行手術,大幅減少手術創傷和術中出血風險。內視鏡提供的清晰立體視野,讓醫師能夠精準定位並移除血塊,最大程度地保護周邊健康腦組織。這種手術方式適合深部或基底核區域的腦出血患者,可在降低手術風險的同時提高治療效果。及時手術介入+術後復健 大幅提升預後李政穎醫師強調,及時的手術介入加上術後的積極復健,是提升預後的關鍵。同時,他也呼籲民眾要建立正確的生活習慣,包括定期量測血壓、均衡飲食、規律運動、戒菸限酒等;特別在氣溫變化大時,更要注意保暖、充分補水,高血壓患者務必遵醫囑按時服藥,以降低腦出血的風險。【延伸閱讀】他高血壓忘「1事」致腦出血險沒命 醫提醒日常注意事宜高血壓恐讓你頭暈、視線模糊…醫師公開:想量血壓,你應該在「2個時間點」量最準!https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=64419

逾半國人都過重 治療三高健保年燒1700多億

國人超過50%以上成年人都過重,且三高越來越盛行,衛福部統計,全台每年超過6萬2千多人死於三高相關慢性病,2023年佔總死亡數的三成,超過癌症,治療三高疾病就燒掉健保1千7百多億,負擔沈重。三高防治888計畫推動以來,生活型態諮商比率仍偏低,僅26%,盼到了2030年可以提高至85%。行政院第三場健康台灣推動委員會議27日下午登場,衛福部次長周志浩報告指出,國人十大死因與三高相關的慢性病就佔了五項,分別為心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病。不過進一步從標準化死亡率來看,腦血管疾病、糖尿病呈現巨幅下降趨勢,高血壓則明顯上升。而三高四大風險因子包括缺乏運動、飲食不均衡、吸菸、喝酒與不健康生活習慣,但台灣民眾糖分、鹽分攝取偏高,蔬果攝取少,面對肥胖不僅對健康造成威脅,健保醫療支出更是比兩年前增加56億元,來到1千7百多億元。周志浩表示,根據國際研究,BMI指數超過40,死亡風險比一般人增加2.7倍外,也會造成醫療支出沈重負擔。而國內看起來,國人過重身體質量指數大於24者,更是從1993年32.7%,一路成長到2022年就佔了50.8%,也就是超過一半的成年人都有過重及肥胖問題,也是面臨的挑戰。至於因應策略,周志浩說,營養教育要從小做起,孕婦產前健康教育應加以提升,幼兒園應納入健康運動課程,並把關營養午餐及點心,國民教育課綱也應納入營養教育;成人部分則要落實健康職場,強化高熱量、高鹽、高糖食品標示機制,限制反式脂肪使用,宣導「健康採購」,要求職場採購健康餐盒,高齡部分,則應考量長者牙口不好,推動質地調整飲食。賴清德總統上任後,政府推出三高888防治計畫,目標是80%三高、心腦血管疾病、慢性腎病患者加入共照網、80%共照網病人接受生活習慣諮商、80%共照網病人達到三高控制。周志浩表示,衛福部邀集各單位及學者專家,制定本土化生活型態評估量表,而113年起推動生活習慣諮商,但目前覆蓋率僅26%,預計今年要達40%、2028年達80%,2030年要達到85%。

健康險聰明買3/新興保單專特達文西手術心臟醫材高費用 揭這四家產壽險熱賣保單

小資族、上班族要如何買健康險?CTWANT採訪國泰、南山與富邦等產壽險公司,就一般手術、達文西手術、特定處置、標靶藥物治療、特定粒子療法、自體免疫細胞治療、癌症門診、心臟專屬醫材險等,列出三大首險,即是住院實支醫療險、重大傷病險或長照險及癌症險,以及理賠專特項目等保單。CTWANT記者整理四大產壽險熱銷保單,彙整建議如下,小資族以意外險含傷害醫療、定期醫療險、重大傷病險的組合為主,應對突如其來的財務負擔首先以涵蓋意外身故、失能、醫療及重大燒燙傷等保障的意外險打底,保費相對低廉,卻能提供高額保障。再來可以定期醫療險,低保費購買高保障,減輕經濟壓力。最後轉嫁重大疾病可能帶來龐大醫療費用,建議投保一次性給付的重大傷病險。上班族加強實支實付醫療險、防癌險、長照險,避免影響家庭經濟,首先加強實支實付醫療險,補償實際醫療支出,涵蓋住院、手術等費用,減少自費負擔;癌症發生率逐年上升,應補強癌症險,尤其癌症精準治療保障,以轉嫁高額治療與住院費用。最後隨著年齡增長,針對老年器官退化,會有行動不便或失智這些問題,應提前規劃長照險,確保需要時可獲得持續的照護資源。富邦產險資深副總經理曾義陽提到,以「愛藥即時2.0」一年期保險商品來看,即是聚焦初次罹癌特定治療保險,為市場首張提供癌症「標靶治療藥物」與「達文西手術費用」的雙重實支保障的保單,來因應罹癌患者往往面臨購買的實支實付醫療保額不足的問題。富邦人壽2024年8月即新增「癌症門診」實支實付給付項目,讓癌症住院及門診醫療都能理賠。(圖/報系資料)以30歲男性上班族為、年收入50萬元例,賠償期間自確診日起三年,這張保單首年保費年繳2058元(續期2745元,非保證續保,續保年齡75歲),讓民眾僅需負擔小額保費,投保最高500萬元癌症特定治療費用保障,協助民眾升級保險規劃跟上醫療科技的發展進程,填補治療自費缺口並獲得更好的醫療品質及治療。CTWANT記者調查市場壽險業熱推的繳費20年保障終身型的重大疾病包含癌症險保單來看,30歲男性上班族,投保保額500萬元,年繳保費則約15萬元,保險年齡則可達95歲;若是單純癌症險終身型保額100萬元,年繳保費達18800元,但一年期癌症險的保費980元,「定期險的保費雖一開始繳得低,但隨著年齡的保費也是遞增,繳到期滿總保費也挺高的。」保險界人士分析說。南山人壽2024年醫療險熱銷前三名,分別是傷病定期保險、溢路相守2長期照顧保險、溢同安心2手術醫療保險。「以手術險熱愛原因來說,由於自費醫療項目增多,以及追求更佳的預後以及更短的恢復期,一般感受上手術醫療保障是最為直覺的醫療費用缺口來源,是以引起較高保障需求。」南山人壽商品研發副總經理游乃穎說。游乃穎進一步說明,南山人壽長期照顧、完全失能分期保險金按給付次數單利2%增加,維持保險金長期購買力,創新提供降階費率,保戶可透過降階費率繳費方式,在保險期間初期多繳一點,逐次遞增對抗通膨,以減輕經濟壓力,降低未來繳費壓力。大型壽險公司分析健康險理賠大數據,發現保戶投保癌症險保額在因應標靶藥物等新式治療所需的醫療費,明顯不足。(示意圖/報系資料)手術醫療保險提供廣泛性的手術及特定處置保障,手術保障包含1610項手術項目,以及38項特定處置項目,另對於開放性傷口所需進行之縫合處置亦納入保障範圍,「一般感受上手術醫療保障是最為直覺的醫療費用缺口來源,是以引起較高保障需求。」游乃穎說。富邦人壽近年熱銷醫療險,包括實支實付醫療險、外溢型重大傷病險、精準治療癌症險及手術、醫材險等。富邦人壽資深副總經理黃國祥表示,因觀察到民眾對癌症門診的醫療保障需求越顯增加,2024年8月即推出癌症實支實付型保單,新增「癌症門診」實支實付給付項目,讓癌症住院及門診醫療都能理賠,透過一年期附約、自負額設計,打造高CP值保單,提高民眾投保意願。另針對十大死因第二名的心臟疾病,因應民眾治療時所需的自付差額醫材費用,推出心臟專屬醫材保單,幫助保戶選擇較好醫材品質需求之外,在國人十大死因之首的癌症部分,則推出「癌症精準治療外溢保單」精準守護防癌定期健康保險,保障項目包含癌症基因檢測、標靶治療、自體免疫細胞治療、質子治療,提供這些高額且須自費的新式療法的保險金給付。此外,過去市面上保險商品投保年齡上限多以65歲為大宗,隨國人壽命增加,身體機能衰退、面臨的健康風險也增加,壽險推出醫療保單,包括住院日額險、實支實付險、手術險、防癌險等,承保年齡上限最高提升到80歲。國泰人壽2024年最熱銷的醫療險前三名,包括三倍真醫靠住院醫療定期保險(外溢型)兼具住院、手術與實支實付保障,繳費期間內享最高1千倍日額,並保障至90歲等;新鍾心滿福重大傷病定期保險(外溢型)涵蓋300項以上重大傷病及國人常見4項心腦血管疾病,提供一次性給付保。還有一張熱賣的是「醫心康愛防癌定期健康保險(外溢型、實物給付型保險商品)」,提供低保費享高保障,除罹癌一次金給付外,另提供最長五年追蹤照護保險金,完善癌後關鍵治療期保障,並提供癌症(重度)標靶藥物治療保險金,輔助特定醫療需求。

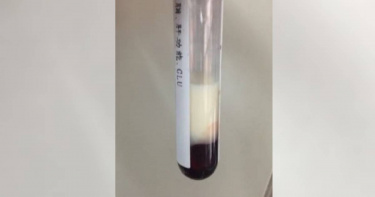

6週大寶寶發燒就醫…竟抽出「整管牛奶血」家長嚇呆 醫揭嚴重後果

「天哪!我們孩子的血怎麽會這樣?」大陸浙江大學醫學院附屬兒童醫院檢驗中心的抽血台前,望著剛從孩子體內抽出的「牛奶血」,僅6週大的楠楠(化名)媽媽發出了驚呼,一旁的爸爸也嚇了一跳。最近楠楠出現了發燒、咳嗽、呼吸急促的情況,醫生懷疑存在肺炎的可能,建議孩子先做抽血檢查,誰知竟抽出乳白色血液。綜合陸媒報導,經過血液檢測,楠楠的甘油三酯水平高達21mmol/L,遠超正常值20倍,最終被確診為嚴重的高甘油三酯血症,即高脂血症。醫師表示,高脂血症臨床上主要分為高膽固醇血症、高甘油三酯血症、混合性高脂血症、低高密度脂蛋白膽固醇血症等4種類型。事實上,高脂血症並不是大眾所認為的成人病,甚至老年病。據研究,大陸兒童和青少年血脂異常的患病率高達20.3%~28.5%,其中高甘油三酯血症的患病率為9%,在臨床上高膽固醇血症則更為常見。兒童高脂血症的原因多種多樣,包括遺傳因素、不良飲食習慣、缺乏運動等。像楠楠剛出生就罹患嚴重高甘油三酯血症,往往是由於遺傳因素導致。浙大兒院內分泌科主任醫師鄒朝春表示,門診中經常能聽到一些家長詢問,不明白自己的孩子怎麽會突然得高血脂,孩子並沒有任何的不舒服和症狀。然而,不論是兒童或成人,很多高血脂的患者初期都沒有任何不適感,大部分都是在體檢驗血時偶然發現,或者成年後患有心梗、腦梗住院後查出來血脂高。若高脂血症不加以控制,後果比想像更為嚴重,它是心腦血管疾病的「隱形殺手」,可使血液黏度增加,動脈血管內皮受損,血管硬化、粥樣斑塊形成,進而誘發高血壓、心梗、腦梗、腦中風等嚴重疾病;甘油三酯明顯升高,還可能引發急性胰腺炎。等到出現這些嚴重的併發症時,再想著控制血脂,已經完全來不及了。鄒朝春指出,除了遺傳因素,不良生活習慣是導致兒童高脂血症的重要因素,建議家長控制兒童合理飲食,督促孩子適量運動,建立健康的生活習慣。此外,由於兒童在9至11歲時血脂水平相對穩定,因此建議該年齡層的孩子進行常規血脂篩查,排除高脂血症風險,一旦發現孩子存在高血脂的情況,一定要及時就醫,遵從醫囑,嚴格控制孩子的血脂。