延誤治療

」 治療 流感 就醫 醫師 症狀

騎車摔落水溝自行爬起!68歲翁送醫突昏迷 急救1小時仍不治

花蓮縣鳳林鎮10日下午發生一起意外事故,68歲許姓老翁騎乘微型電動二輪車,行經當地鄉間小路時,不慎連人帶車摔落農田旁的水溝,當時許翁雖然自行爬起,坐在田邊休息,警消獲報後也立即趕赴現場,並將其送醫治療,令人意想不到的是,許翁到院後突然失去意識,經醫護人員全力搶救1小時,最終仍宣告不治,詳細事故原因仍待進一步釐清。據警方調查,事故發生於當天下午4時許,許翁沿著鳳林鎮中和路由東向西行駛,準備右轉進入一條無名小路時,疑似因不明原因失控,整輛車直接摔進道路與農田間的水溝內,車輛倒插在水溝之中。當地居民發現後立即報案,警消人員趕抵現場時,發現許翁已自行從水溝爬起,並坐在田邊靠著水溝壁休息,看似意識清楚,身體狀況並未立即惡化,許翁被送往鳳林榮民醫院救治,未料到院不久便突然失去意識,醫護人員立即進行急救,但經過1小時搶救仍無法挽回生命。由於事發路段位於鄉間小道,周圍沒有路口監視器,警方已調閱附近民宅的監視器畫面,初步判斷許翁可能是自行摔落水溝,未涉及外力碰撞,但確切死亡原因仍須待法醫進一步檢驗後才能確認。警方提醒,微型電動二輪車雖然方便,但仍須遵守交通規則,騎乘時應注意路況,尤其是在狹窄或不熟悉的道路上行駛時,更應提高警覺,避免意外發生;此外,年長者若發生摔車事故,即使當下看似無礙,也應盡快就醫檢查,以免延誤治療時機,導致憾事發生。

常玩手機「手麻日益普遍」 醫示警3症狀要急送醫:腦中風前兆

現代人長時間使用手機、電腦,手麻問題日益普遍,神經外科主治醫師也提醒,若有3症狀要注意,可能是腦中風前兆,手應及早辨識病因,以免延誤治療。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁發文表示,手麻成因多元,若僅因姿勢不良導致血流受阻,通常甩手後可緩解。然而,若手麻合併肩頸疼痛、特定手指發麻、夜間症狀加重,甚至影響言語與臉部肌肉,則可能與神經壓迫或內科疾病相關,須及時就醫。謝炳賢指出,手麻最常見的原因是姿勢不良,如長時間低頭、使用手機或電腦,導致血流不順,使手部感到冰冷或刺痛。此類症狀通常短暫,活動手部後可改善。若手麻伴隨肩膀、脖子僵硬或疼痛,可能與頸椎椎間盤突出或骨刺壓迫神經有關,長期低頭工作者應特別留意。此外,若麻木感集中在拇指、食指、中指,且夜間更明顯,甩手後仍無改善,可能是腕隧道症候群,與正中神經受壓有關。血液循環不良也是手麻原因之一,若手部冰冷、蒼白或發紫,寒冷時症狀加重,並伴有四肢無力或疲倦,可能與動脈硬化導致供血不足有關。另有部分內科疾病,如糖尿病周邊神經病變,也可能引發持續性手麻,影響日常生活。謝炳賢提醒,若出現突發性單側手腳麻木,並合併言語困難、臉部肌肉異常,可能是腦中風前兆,應立即就醫,避免錯過黃金治療時間。建議平時應注意良好姿勢,避免長時間維持同一動作,適時活動四肢,並維持健康的生活習慣,以降低手麻風險。若症狀持續不退,影響生活品質,應及早尋求專業醫療評估與治療。

陸客來台染流感重症!插葉克膜住院1個月救回 家屬刷卡付錢震驚了

女星大S(徐熙媛)在春節期間與家人赴日旅遊,卻因流感併發肺炎離世,享年48歲。消息曝光後震驚全台,除了引發民眾搶打疫苗,也讓不少人擔憂萬一出國時生病該如何處理。胸腔科名醫蘇一峰透露,自己過去接診過一位來台旅遊的陸客,對方因流感重症插上葉克膜住院,經過1個多月的治療成功康復,費用更是讓家屬震驚不已。蘇一峰昨天(3日)在臉書粉專發文,「記得十幾年前在榮總,小弟照顧一個陸客來台灣玩,流感重症快速惡化,小弟插管上葉克膜,住進加護病房隔離室,花一個月時間把他救回來。最後中國家屬來台灣拿信用卡來刷卡結帳,還直呼好便宜!記得好像不到五十萬」,不禁感慨道「台灣不是旅遊最好玩的國家,應該是旅遊時候生病,全世界治療最好的國家!」貼文曝光後,不少網友留言「台灣醫療真的俗擱大碗」、「如此的頂尖便明醫療制度,讓三流的健保署搞的虧損外,就是那些國外回來享健保的台僑,要如何能再更嚴格的限制這些人用健保資源,是未來還要再修法的目標」、「幾年前聽說厦門葉克膜的費用是一天80萬人民幣」、「台灣醫療真的便宜,救了很多人,沒需要的人不要再去逛醫院了」。至於這次大S在日本過世,蘇一峰提到,日本執行分級醫療,患者不能直接跑大醫院急診,好處是替國家省錢,節省醫療支出,而醫院也節省各種專科值班醫師的支出,但壞處當然是如果有重症疾病變化快,還要經過層層分級轉介,就可能會因此延誤治療時機」。

大S猝逝/染流感猝逝!網嘆大S「延遲就醫」 專業醫:很多病人都會「再看看」

藝人大S徐熙媛在春節期間於日本因流感併發肺炎,最終不幸猝逝,享年48歲。消息傳出後,震驚演藝圈。而有不少網友認為,大S拖著病軀在日本旅遊,明顯有延遲就醫的情況發生。而整合醫學專科醫師姜冠宇則強調,就醫行為原本就是多重因素影響,不必譴責大S的延遲就醫。姜冠宇醫師在FB粉絲專頁發文表示,就醫行為原本就是多重因素影響,一是疾病特性,二是環境,三是患者內在狀態。患者對自己的狀況不一定是最清楚的,更遑論正確判斷。姜冠宇醫師認為,大S或許當下會覺得「再看看」,這也是那個世代以上很多病人的思維。所以以前臨床的老師都是收到很多那種「再看看」而拖到真的難收拾的,各科都一定有類似案例。姜冠宇醫師也提到,回顧當初的疫情,很多隔離病房的病人本來看起來還好,能走、能說話。結果攝影機呈現改變一個姿勢,就坐在那邊猝逝了,病人猝逝前一秒都可能覺得自己「還好」。姜冠宇醫師強調,凡是非典型肺炎進展很多都是如此,包含流感。此外,姜冠宇醫師認為,就醫環境也是一個重要因素。以日本為例,當地的分級醫療制度較為嚴格,再加上語言不通等障礙,使得許多台灣人難以在海外迅速獲得有效治療。相比之下,台灣的醫療體系以親民著稱,且多語言環境讓民眾能夠更容易與醫護人員溝通。姜冠宇醫師進一步指出,醫療行為本質上往往冷漠且不夠人性化,正如文學作品中所描述的「白色巨塔」,這種冰冷感使得許多患者在遇到問題時心生退縮,選擇先觀望,不敢立即就醫。在談及患者內在狀態時,姜冠宇醫師提到一項跨國研究,該研究顯示,當給予同樣的預算時,人們寧願將金錢用於購買禮物或體驗服務,而對於投資在醫療上則顯得較不熱衷,認為這種支出帶來的幸福感較低。姜冠宇醫師表示,這項研究結果令他深感震撼,也解釋了為什麼一些感性且追求幸福感的患者,像大S這樣的人物,即便出現病徵,仍會選擇抱病出國,甚至在到達東京後也未能及時就醫,而是抱持「再看看」的態度。文末,姜冠宇醫師也提到,並非應該被責怪的行為,因為在海外就醫的確存在許多共通困境,尤其是對於女性而言,感性思維可能使其在面對冰冷、陌生且過度理性的醫療環境時產生強烈心理障礙。相對於那些以理性、解決問題為首要考量的男性,感性的女性在就醫時更可能因心裡不適而延誤治療。姜冠宇醫師坦言,自己身處台灣醫界,難以完全理解那種讓人望而卻步的醫療現實,但他認為大S在現實生活中的選擇,其實折射出一種跨國就醫的共通困境。

春節後流感就醫恐飆15萬人次! 看病人潮猶如「貪食蛇」

依照疾管署往年監測資料顯示,急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰,再加上流感疫情持續上升,疾管署推估春節後類流感門急診單周恐達15萬人次之多!也有網友分享自己花了1.5小時看診,排隊人潮簡直像「貪食蛇」,非常驚人。9天春節連假過後,開工首日就診患者人數激增,腸胃炎病患占了一半,部分患者還伴隨發燒、肌肉痠痛。此外,流感疫情也持續升溫,A型流感與黴漿菌感染病例頻傳。耳鼻喉科醫師李典憲在臉書PO文表示,初五開工日門診量驚人,一天內診治230名患者,讓他疲憊不堪。其中,腸胃炎患者占近半數,除了上吐下瀉,許多人還有發燒與全身痠痛的症狀。流感相關病例也明顯增加,當日就驗出5名A型流感陽性個案。有網友分享自己看診經驗,他表示大年初四就到診所就醫,結果門口擠滿等待看診的民眾,甚至有人形容隊伍長得像「貪食蛇」,網友抱怨排了1.5小時才輪到自己,直呼「看病比搶演唱會門票還難」。中國醫藥大學附設醫院急診主任陳維恭受訪時指出,今年春節期間急診人潮比去年同期增加了25%,顯示疫情擴散迅速。屏東基督教醫院統計,小年夜至大年初四期間,9成患者與腸胃道或呼吸道疾病有關。其中,腸胃炎患者高達1,548人次,占總量55.88%,明顯高於往年。而因上呼吸道感染、支氣管肺炎與流感求診的患者則有928人次,占33.5%。流感疫情方面,今年第3週類流感就診人數已達14.1萬人次,創下10年來同期新高。流感重症併發症病例也持續上升,疾管署警告,開工後流感病例數恐進一步激增,建議民眾保持良好衛生習慣,避免進食未完全煮熟的食物,並勤洗手以降低感染機率。此外,高風險族群如年長者、幼童與慢性病患者,應特別注意保暖與防疫措施,若出現嚴重腹瀉、持續發燒等症狀,應儘早就醫,以免延誤治療。

呼吸道、腸胃型病毒正流行 小心過年團聚成「病毒大熔爐」:1人染病全桌中鏢

近日,呼吸道與腸胃型病毒正在全台大流行,衛福部台中醫院今(24)天表示,日前有1家3口同時感染3種病毒或細菌。還有另一戶先是阿公、阿嬤高燒嘔吐,之後傳給兒子、媳婦及孫子,一家5口均感染諾羅病毒。醫師提醒,民眾春節連假期間,聚餐出遊要注意勤洗手、戴口罩。若感覺身體不適應立即就醫,千萬別有過年不能到醫院的迷思,避免延誤治療。台中醫院今天召開記者會,小兒科主任李德敏在會中表示,近日碰到1家3口同時感染3病毒的案例,其中爸爸流感、媽媽腺病毒、兒子黴漿菌肺炎,幸好家長警覺性高,及時就醫接受治療,3人在年前康復,可以健康迎接春節連假。另外,李德敏還遇到1家3代5口人全部感染諾羅病毒案例,李德敏指出,阿公和阿嬤先高燒、嘔吐,接著傳給兒子、媳婦,再傳給3歲孫子嚴重嘔吐到無法進食、吃藥,還住院治療。李德敏又提到,還有一名男性日前參加公司尾牙聚餐,不知道同桌同事誰感染諾羅病毒,聚餐後1人先又吐又拉,接著全桌同事先後出現症狀,就醫才發現全都感染諾羅病毒。台中醫院感染科主任陳宗家也指出,下週就是長達9天的農曆春節連假,許多民眾會返家過年圍爐或出遊旅行。但近一個月來,不但急診與門診人數暴增平日3成以上,疾管署也提醒台灣正處於流感流行期。陳宗家表示,疾管署監測到腸胃型諾羅病毒疫情也開始升溫,提醒民眾勤加洗手,到人群聚集地方務必配戴口罩,萬一生病了要盡速就醫,千萬不要有「過年不能到醫院」的迷思,避免延誤治療。陳宗家提醒,春節期間出國旅遊的民眾,包括日本、韓國都正在流感大流行,越南等國家則是麻疹疫區,提醒前往這些地區旅遊的民眾,最好出發前2週到醫院接種疫苗,春節假期才能健康出遊,平安回家。

罕見!胎兒出生第1天呼吸不規則 竟還在媽媽肚裡就患有闌尾炎

新生兒闌尾炎臨床上較為少見,有可能是因為症狀不典型導致早期診斷困難,更多是透過手術才能得以確診,近日,南京市婦幼保健院小兒外科接診一罕見案例,有位新生兒出生後的第1天,就被發現呼吸不規則有腹脹,醫生決定急診行剖腹探查術,發現腹腔內有黃色渾濁滲出等異狀,闌尾中遠端有壞死穿孔灶,明確診斷是罕見的在胎兒期就發病的新生兒闌尾穿孔、腹膜炎,所幸闌尾切除術後,新生兒病情恢復順利。據陸媒報導,該名患者是陽陽(化名),他因胎兒窘迫,經歷剖腹產出,豈料出生後的第1天,他就被發現呼吸不規則有腹脹,檢查顯示腹腔有遊離氣體,初步判斷為「新生兒消化道穿孔」,緊急收入新生兒加護病房治療。醫生決定急診行剖腹探查術,術中探查見腹腔內有黃色渾濁滲出,右下腹腸管沾黏,膿苔分佈,闌尾中遠端有壞死穿孔灶,診斷陽陽是罕見的在胎兒期就發病的新生兒闌尾穿孔、腹膜炎,所幸闌尾切除術後,病情恢復順利,術後3天開始進食,2周後平安出院。對此,醫師提醒,急性闌尾炎是常見的急腹症之一,但嬰幼兒期闌尾炎尤其是新生兒期闌尾炎少見,因為其解剖生理特點,外加他們無法準確表達,可能僅表現為腹脹、嘔吐、發燒、精神萎靡等非特異症狀。而且由於新生兒的抵抗力較低、大網膜發育不完全,因此缺乏包裹發炎病灶的能力,這就是為什麼新生兒在罹患闌尾炎時常常只表現出哭鬧、拒絕進食等非典型症狀,如果家長們忽略了這些症狀,很容易延誤治療,就醫時往往已出現穿孔,因此要格外注意。

21歲女「右耳劇痛」忍7天 就醫一看傻眼:有蜱蟲

尼泊爾一名21歲女子因突發右耳劇痛、眩暈、嘔吐及聽力障礙,前往耳鼻喉科求診。經醫生診斷,她的耳內發現一隻蜱蟲,醫療團隊警告此類感染可能導致嚴重後果,所幸經過即時處理,患者最終成功康復。該名女子起初感到右耳劇烈刺痛,並伴隨暈眩、噁心、耳鳴等症狀,甚至逐漸喪失聽力。她忍耐了一周,最初透過口服止痛藥緩解,但兩天後症狀惡化,並伴隨頭部運動加劇的眩暈、耳鳴及聽力下降,最終選擇就醫。耳鏡檢查發現外耳道充血,前下骨壁內有一隻蜱蟲附著,周圍皮膚出現輕微瘀斑和水腫。進一步的聽力檢測顯示,患者右耳出現重度至極重度感音神經性聽損。醫療團隊使用吸力與鑷子精確移除蜱蟲,並對受影響區域進行後續檢查與護理。為抑制發炎和控制症狀,患者接受了抗發炎藥物、止痛藥、類固醇及預防性抗生素治療。經過四週的治療與追蹤,患者的耳痛、眩暈與聽力損失完全恢復,最終康復出院。醫學專家指出,雖然耳內蜱蟲感染較為罕見,但可能引發嚴重併發症,包括迷路炎、耳鳴、聽力損失,甚至顏面神經麻痺。因此,當患者出現不明原因的急性耳痛、眩暈及聽力障礙時,應立即就醫檢查,以免延誤治療。專家強調,去除蜱蟲時應謹慎操作,以防止蜱蟲的口器殘留導致二次感染。而部分蜱蟲可能攜帶傳染病,如萊姆病或立克次體感染,患者應密切監測後續症狀,必要時進行進一步檢測。及早診斷和適當治療可有效預防蜱蟲感染引發的嚴重後果。醫生呼籲,應加強對蜱蟲感染的臨床研究,以優化治療策略,提高患者的康復機率。此外,公眾應增強防範意識,避免在蜱蟲高風險地區暴露,降低感染風險。

經理外派柬埔寨「吐黑血」!老闆不給住院趕人回台 病逝只願給8萬

一位男子進入上市公司擔任財務經理,被外派至柬埔寨工作,誰知公司宿舍居住環境惡劣、裡頭有數不清的小蟲和螞蟻,導致他的身體出現狀況,不僅腳腫痛、肚子脹大,甚至吐出黑血。孰料公司不允許他住院、輸血,甚至要病重的員工自行搭機返台。最終男子因延誤治療喪命,卻僅獲賠2532美元(約新台幣8.3萬元)。「要過年了,有一些家庭卻必須過一個哀傷的年。」前立法委員邱顯智在臉書表示,最近一位大學剛畢業的年輕人帶著資料前來求助,「他的爸爸,會計系畢業,做了很長的時間的財務主管,去年因為中年失業,在家待了半年,但為了家庭,爸爸還是很努力找工作」,後來成功被某上市公司錄取,但須外派至柬埔寨子公司。邱顯智指出,該子公司位於距離柬埔寨首都金邊4小時的偏遠小鎮,「到職後一個月某日,爸爸傳訊息告知兒子,公司宿舍居住環境惡劣、宿舍有小蟲、螞蟻,以致於腳腫痛、肚子脹大。次日,爸爸起床吐黑血、解黑便,也傳訊息給台灣的家屬,表示有這樣的症狀,身體很不舒服。於是爸爸便向子公司老闆報告,前往醫院就醫。」邱顯智接著說,經過當地醫院檢查,醫生表示患者病情很嚴重,除了要立即住院外,還要輸血、請看護;公司行政助理立即向老闆報告,誰知對方不同意員工住院輸血,反而丟給正在住院、等待輸血的病人一張機票,要求勞工必須立刻辦理出院,並於隔日中午12點搭機返台。無奈之下,財務經理一邊吐血一邊坐了4小時的車到金邊,卻因健康問題遭航空公司拒載,「公司再度把勞工載到金邊的另外一家醫院,並且告知兒子,他的爸爸,已經住進該醫院在做ICU檢查。兒子這輩子沒去過柬埔寨,但是為了爸爸,他只好當晚搭乘最近的航班,趕快從台灣出發經過曼谷轉機,輾轉經過日夜18個小時後,於次日上午來到金邊。」邱顯智透露,待家屬趕到醫院時,發現親人陷入昏迷,身旁沒有任何人照護,加上病情被延誤太久,已經躺在床上奄奄一息,最後不幸病逝,「兒子跟媽媽在金邊,處理爸爸的火化後事。萬萬沒想到,爸爸才57歲,為了家庭打拼,居然上班才一個月,就這樣走了。兩人抱著骨灰回台灣。」聽完當事人的遭遇,邱顯智詢問家屬「公司有什麼表示?」這時對方緩緩拿出1張協議書,指公司一直要求他們簽名。邱顯智接過一看,只見上頭寫著「茲雙方為XXX遺體離院事宜,本友好協商,同意訂定本協議書…甲方基於人道關懷願提供乙方ICU醫療費用美金2532元整作為協助」,讓他不禁感嘆「2532元,這是這家公司對一條人命的回答。」

新一代「達文西手術系統」 醫:提升手術安全性

最新一代達文西Xi手術系統能精確模擬人手的自然運動,消除手部顫抖,提升手術效率,讓需接受進階微創手術的患者不因設備更新而延誤治療時機。特別適用於癌症手術中的淋巴結廓清及肝膽胰手術。「達文西Xi系統」高解析度 極致微創單孔手術減少外觀影響亞東醫院副院長林子玉也指出,達文西Xi系統具備高解析度、10倍放大的3D立體影像,並搭載螢光攝影功能,輕量化的機械手臂不僅縮短安裝時間,還支援極致微創的單孔手術,將傷口隱藏於肚臍,進一步減少對外觀的影響。一般外科醫師許志豪指出,該系統設計的傷口位置避開協助呼吸的肋骨下腹壁肌群,有效減少呼吸時的疼痛問題,提升術後舒適度。新式系統應用於心臟、大腸手術 精確穩定提升手術安全性創傷科醫師張堯任也提到,對於體重管理與微創膽囊手術來說,新式系統將疤痕隱藏於肚臍處,相比傳統微創手術,在平均住院天數、術後疼痛及美觀性都有其優點,其精確性與穩定性能提升手術安全性。心臟外科醫師黃日新表示,傳統心臟手術需正中胸骨切開,而達文西機器人手臂系統僅需在左胸部開極小的傷口,即可完成內乳動脈擷取及繞道手術。研究顯示,使用達文西系統進行手術後,一年內血管暢通率高達99%,平均住院天數縮短至2至7天,顯著優於傳統手術的7至10天。直腸外科醫師林耿立說明,達文西機器手臂在大腸直腸手術中的應用愈加廣泛,特別是在直腸癌手術,其淋巴結廓清更加精確且徹底。雖然手術時間可能較長,但患者的手術效果更加理想。泌尿、婦產及耳鼻喉相關手術 降低術後併發症風險泌尿科醫師俞錫全分享,達文西機械手臂在泌尿外科的應用已成熟,且有顯著成果,尤其在前列腺癌根除手術及腎切除手術,不僅有效減少術中出血量,還進一步提高手術的安全性與成功率。婦產部醫師莊乙真強調,達文西系統在子宮肌瘤切除及子宮內膜癌手術中展現了卓越的精準性,可清晰辨識輸尿管和子宮動脈的路徑,安全地分離並切割子宮及周圍重要器官,顯著降低術後併發症的風險。耳鼻喉部醫師鄭評嘉補充,達文西系統在治療睡眠呼吸中止症及頭頸部腫瘤手術中,提供高解析度的3D立體視野及靈活的手術工具,有效避免傳統手術需進行大範圍切開,提高手術的安全性與治療效果。微創手術適用範圍廣泛 降低術後疼痛、加速恢復時間亞東醫院副院長林子玉呼籲,微創手術的適用範圍廣泛,結合高解析影像和靈活操作功能,為外科、泌尿科及婦產科等手術團隊提供有力支持,並顯著降低術後疼痛、加速恢復時間。有相關需求的病友應主動與醫師討論病況,評估自身是否適合接受微創手術,以獲得最佳治療效果。

麻疹預防6重點一次看 中醫師:確診後「皮疹順發才能減熱毒」

近期麻疹疫情升溫,亞東醫院傳統醫學科廖國帆醫師提醒,麻疹是一種高度傳染的病毒性疾病,對幼童、免疫力較弱的成人及孕婦造成的健康威脅不容忽視。在現代醫學強調疫苗接種的重要性之際,中醫亦能在麻疹的防治與護理上提供輔助與支持。廖國帆醫師表示,麻疹是由麻疹病毒引起的急性傳染病,主要透過飛沫或直接接觸傳播。中醫觀點認為,麻疹屬於「麻毒時邪」,病邪自口鼻侵入,影響肺與脾。病程可分為三個階段:初期(邪鬱肺衛):病邪鬱滯於肺與體表,症狀包括發熱、咳嗽、流鼻水、眼紅及精神倦怠;見形期(毒入氣分):皮疹自面部開始擴散至全身,伴隨高燒不退,皮疹呈玫瑰紅色;收沒期(陰津耗傷):皮疹逐漸消退,可能伴隨脫皮與色素沉著,患者此時需調養身體,恢復陰津與元氣。中醫治療麻疹強調「麻不厭透」,即鼓勵皮疹順利透發,以減少內部熱毒對正氣的損害。廖國帆醫師表示,治療重點會依病程不同而調整:初期:以辛涼解表、清宣肺衛為主,常用蒲公英、大青葉、升麻、葛根等藥材煎服,以助皮疹順利透發。見形期:疹點出齊且持續發熱,治療重點為涼血解毒,調和正氣與邪氣,以確保病程順利發展。收沒期:皮疹消退後,患者陰津耗損,需養陰益氣、清解餘邪,可選用藥材如鮮蘆根、北沙參、麥冬煎湯代茶飲用,以促進身體恢復。麻疹是一種可防可控的疾病,廖國帆醫師建議,結合現代醫學的疫苗接種與中醫防治,能有效降低麻疹的發病風險。以下為6點預防建議:1.疫苗接種:按計劃完成麻疹疫苗接種,是最有效的預防措施。2.減少暴露風險:麻疹高峰期應避免前往人群密集或通風不良的場所,特別是避免與確診者密切接觸。3.保持環境衛生:保持室內良好通風,臥室內的溫濕度適宜,有助於減少交叉感染的風險。4.強化個人衛生:勤洗手、妥善處理鼻喉分泌物,咳嗽或打噴嚏時應用紙巾掩住口鼻,保持衛生。5.飲食與水分補充:發熱與出疹期間,選擇清淡且易消化的食物,避免辛辣與油膩食物,恢復期應補充營養以促進身體修復。6.規律作息與運動:保持充足的睡眠與適度的運動,增強免疫力,幫助預防麻疹及其他疾病。廖國帆醫師提醒,一旦出現發燒、咳嗽、流鼻水、皮疹等疑似麻疹症狀,應儘早就醫。對於高風險人群,如未接種疫苗者或免疫力較弱者,需格外留意,避免延誤治療。若有接觸史者,可在72小時內施打麻疹疫苗,或在6日內注射免疫球蛋白,可有效降低感染風險。對於已經出現麻疹症狀的患者,除了及早就醫,應積極配合醫師進行適當的治療與中醫調理,以減輕症狀並促進康復。患者應保持居家隔離,避免與他人接觸,減少傳播風險。透過中西醫的綜合防治與護理措施,能顯著減少麻疹帶來的健康威脅,為個人和社會提供更全面的保障。

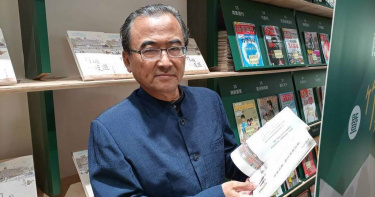

韓星鄭美愛放任蛀牙變舌癌!慘切舌頭淋巴失聲 醫曝高風險族群

韓國女歌手鄭美愛罹舌癌3期切除舌頭淋巴慘失聲,近日自曝自己罹癌竟是「蛀牙害的!」衛生福利部台中醫院牙科主任林佳詠指出,人類口腔內有很多鱗狀上皮細胞,容易因為溫度、化學物質、或不適合的假牙長期的摩擦或刺激造成口腔癌,而根據位置就會有牙齦癌、舌癌、齒齦炎,甚至喉癌、食道癌狀況發生。林佳詠分析,韓國藝人因為蛀牙變成舌癌,主要原因應是因為蛀牙後長時間未處理,牙齒表面變得很尖銳,加上牙齒上面會有細菌孳生,尖銳牙齒反覆摩擦後對上皮細胞產生反覆刺激,而出現癌化症狀。衛生福利部台中醫院牙科主任林佳詠指出,如果發現口腔經常因不合試假牙或蛀牙被磨破皮,或有超過2周口腔黏膜傷口未癒合應盡速就醫治療。(馮惠宜攝)「長期蛀牙或不合適的假牙會不斷摩擦到口腔黏膜、舌頭、臉頰或嘴唇,產生黏膜反覆破皮出現癌化現象。」林佳詠提醒, 如果發現口腔經常因不合試假牙或蛀牙被磨破皮,或有超過2周口腔黏膜傷口未癒合,或是有緊張就緊咬嘴唇或舌頭習慣、抽煙、吃檳榔或長期陽光曝曬工作者,都是癌症病變高危險群,都要特別小心,有上述狀況就應盡速就醫治療,讓醫師及時介入治療甚至進一步切片檢查,避免延誤治療。林佳詠也呼籲,健保提供一般人每半年可以做洗牙檢查,65歲以上或心臟病等特殊疾病患者,還加碼每3個月洗牙加上塗氟保健服務;另國建署也提供成人每2年1次口腔黏膜篩檢,希望幫大家及時發現白斑等口腔相關癌前病變,及時介入治療,避免讓癌症轉移更難處理。

11歲童突腹瀉、血便! 就醫檢查竟罹患罕見「克隆氏症」

跨年聚會多,容易因飲食不當引發腸胃不適。近日一名11歲男童出現持續腹瀉、腹痛及血便症狀,原以為是單純的腸胃炎,經診所就醫服藥後仍未見改善。後轉診至臺北醫學大學部立雙和醫院小兒腸胃科檢查,才確診為罕見的發炎性腸道疾病「克隆氏症」(Crohn's disease)。克隆氏症診斷關鍵 在於完整檢查小兒腸胃科鄭弘彥醫師表示,男童就醫時已持續數周的腹瀉、腹痛及血便,消化道異常出血不止是重要警訊。經由上消化道內視鏡發現十二指腸有線性潰瘍,下消化道內視鏡則見大腸局部發炎,為完整檢視小腸病灶,進一步安排膠囊內視鏡檢查,發現遠端迴腸有明顯潰瘍伴隨出血,糞便檢體也顯示腸道發炎指數中的糞便鈣衛蛋白明顯上升,這種消化道發炎的跳躍式病灶正是克隆氏症的特徵。在接受藥物治療並配合「克隆氏症排除飲食」後,男童症狀已獲得改善,目前僅需定期追蹤。及早就醫治療 避免併發症鄭弘彥醫師指出,克隆氏症是一種會影響從口腔到肛門之間任何部位的慢性發炎性腸道疾病,具有跳躍性病灶的特徵。雖然確切病因未明,但可能與遺傳基因、飲食習慣及環境因素有關。若未及時診治,可能引發貧血、腸道穿孔、膿瘍、營養不良或生長遲緩等併發症。由於初期症狀易與一般腸胃炎混淆,鄭弘彥醫師建議,兒童及青少年若出現慢性腹瀉合併長期腹痛或血便等症狀,應儘速就醫檢查,以免延誤治療時機。

政論漫畫家魚夫肝癌病逝 醫師提醒「6症狀」應立即就醫

知名政論漫畫家魚夫林奎佑於30日因肝癌過世,享壽65歲。也由於肝臟素有「沉默的器官」之稱號,據稱魚夫在發現肝癌時已經末期,甚至一度住進加護病房。中國醫藥大學附設醫院在院方網站就表示,因肝癌的症狀及表現容易與腸胃疾病混淆,若有以下6種情況時,應立即就醫檢查。根據中國醫藥大學附設醫院在院方網站資料顯示,由於肝臟內部沒有痛覺神經,以致於肝癌早期通常沒有什麼症狀,等到身體有異樣到醫院檢查時,往往為時已晚。因肝癌的症狀及表現容易與腸胃疾病混淆,若有以下情況,應立即就醫檢查以免延誤治療。而這6種情況分別如下:一、上腹部疼痛、腹脹當肝癌變大接近皮膚表面,導致出現凸出或上腹部脹痛。二、疲倦、食慾不振、體重減輕通常這類症狀較無特異性,可能是由於肝臟發炎或消化功能變差導致。體重減輕的因素很多,癌症也是常見的可能性。三、黃疸眼白與皮膚會變黃。四、下肢水腫、腹水因肝功能衰退,肝臟合成的白蛋白不足,血管中的水份流出,大量積存在腹腔,而有腹脹、腹圍變大、食慾不振、下肢水腫、體重增加、尿量減少、噁心、嘔吐、全身倦怠等症狀。五、吐血因肝癌引起食道或胃靜脈瘤破裂出血,造成黑便或鮮血便。甚至更嚴重的會大量吐血。六、急性腹痛肝癌破裂出血,引起腹部突發劇烈疼痛,嚴重還可能因此休克昏厥。肝癌如果已轉移到身體其他部位,到末期肝癌階段,還可能引起其他症狀,例如,轉移到骨頭引起疼痛;轉移到肺部引起呼吸喘、咳血等。中國醫藥大學附設醫院內科部消化系醫師王鴻偉也曾官網發文表示,臺灣每年約有8000人死於肝癌,其中約有8成為慢性B 型肝炎帶原者,1成左右是慢性C型肝炎感染者。民眾通常不清楚自己是否為B型肝炎帶原者或C型肝炎感染者,因此抽血確認有無B、C型肝炎是篩檢的第一步。 感染B、C型肝炎病毒後,帶原者有可能肝功能維持正常,或是肝功能異常而導致肝臟反覆發炎和纖維化,進而產生肝硬化或肝癌。因此,慢性肝炎帶原者需每6個月接受腹部超音波及肝功能檢查,若是已有肝硬化,則需每3個月篩檢1次。另外,長期酗酒、藥物濫用、黃麴毒素,以及有肝癌家族史,都是引發肝癌的危險因素。王鴻偉醫師也強調,肝癌治療的方式日新月異, 但早期發現早期治療仍然是救命關鍵。自知有罹患肝癌高風險(例如有B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、 長期酗酒或肝癌家族史等)的民眾,一定要定期追蹤,為自己的健康把關。

強烈大陸冷氣團來襲 國健署示警「2禦寒行為」注意危險

受到強烈大陸冷氣團影響,今(28日)各地天氣寒冷,清晨中部以北及東北部氣溫約13、14度,近期氣溫持續走低。對此,國民健康署署長吳昭軍提醒,民眾在歡慶佳節的同時應注意保暖,特別是心血管疾病患者、高齡長者以及三高族群,更需採取正確的抗寒方式,避免低溫對健康的威脅。吳昭軍也強調頭頸與四肢保暖的重要性,並呼籲民眾遠離喝酒暖身和不當取暖可能引發燙傷的危險行為。冬季低溫常成為心血管疾病的誘發因子,研究顯示,心臟病與中風等疾病多與不健康的生活習慣有關,包括缺乏規律運動、不健康飲食、吸菸等,特別是因三高(高血壓、高血糖、高血脂)而導致的慢性病風險更不容忽視。然而根據2019至2023年的國民營養健康變遷調查,國內20歲以上的三高異常人口中,約有四到七成未察覺自身健康問題,導致延誤治療或行為調整。而在氣溫驟降、天氣濕冷的情況下,血管內平滑肌的收縮可能引發血壓升高,增加心肌梗塞與中風急性發作的風險,尤其對長者影響更加顯著。國民健康署建議,民眾可從健康飲食、規律運動、定期健檢與風險評估等方面著手,全面提升健康管理能力。飲食方面,應遵循少油、少鹽、少糖及高纖的原則,避免因節慶聚餐暴飲暴食;運動則以每週累積150分鐘的中度活動為佳,例如快走、慢跑或騎自行車。此外,40至64歲的民眾可透過國民健康署提供的成人預防保健服務進行定期健檢,掌握自身健康數據,並持續監控血壓、血糖與血脂等關鍵指標。為提高慢性病風險意識,民眾可透過國民健康署的「科學算病館」平台進行風險評估,瞭解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及其他心血管不良事件的可能性,提早做好健康管理。同時吳昭軍也提醒民眾,冬季抗寒切勿誤踩「NG行為」,例如喝酒雖讓人短暫感到暖和,但實際上會降低核心體溫;而長時間接觸電毯、暖爐等保暖器材則可能導致低溫燙傷。對於長者或末梢神經感覺較遲緩的慢性病患者,應特別注意避免直接接觸保暖用品,建議外層包裹毛巾或布料以減少風險。此外,民眾若發現自己或身邊親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難等心臟病症狀,或無法完成微笑、舉手、說話等簡單動作的中風徵兆,應立即就醫,以爭取黃金治療時間。國民健康署也呼籲民眾多關心家中長輩的保暖狀況,確保其穿戴帽子、口罩、圍巾、手套與襪子等禦寒用品,並遵循醫囑規律服藥,在保暖中守護健康,與家人共度溫暖的年末時光。

20歲女稱「私密處長痘」 婦科醫一看傻眼:前、現任都要檢查

北部一名20多歲女子自稱下體長出「青春痘」,因此到婦產科求診,但卻因害羞拒絕接受內診檢查,僅希望醫師直接開痘痘藥。經醫師與護理師多番勸說,她才同意配合內診檢查,然而檢查結果卻震驚所有人。婦產科醫師王樂明日前在節目《醫師好辣》中分享這則案例,他提到,該女子一進診間便直問「可以開痘痘藥嗎?」在醫師建議她轉掛皮膚科後,她才透露「痘痘」其實長在下體。然而當被要求進行內診確認病灶時,女子因害羞多次拒絕,堅稱自己透過Google查詢過,應該是毛囊炎或青春痘。王樂明也耐心解釋,「若誤診,治療效果不佳,反而延誤病情」,而後護理師也加入勸說,強調內診能更準確判斷病情。經過一番苦口婆心的勸解,女子終於同意檢查。檢查一開始,王醫師便發現情況嚴重,「根本不是毛囊炎,而是滿滿的菜花!」王樂明表示,尖形濕疣是由人類乳突病毒(HPV)引起的性傳染病,該女子病灶範圍大,病毒濃度高,需以電燒去除病灶,後續搭配抗病毒藥膏才能改善。王樂明進一步提醒,女子應邀請伴侶一同接受治療,以避免重複感染(俗稱「乒乓球效應」)。然而女子卻表示,「可是我男朋友已經換人了!」讓醫師感到無奈,只能建議她通知前任及現任伴侶共同檢查與治療。王樂明提醒,尖形濕疣初期可能僅呈現小顆病灶,容易被誤認為青春痘或毛囊炎,但若延誤治療,病灶會快速增生甚至擴散。因此,發現疑似症狀時應及早就醫,接受專業診斷與治療,以免病情加重或影響伴侶健康

長照時代來了 醫曝婦產科慘況:20歲就更年期

台灣出生率持續下降,2024年適逢龍年,效應卻沒有發威。婦產科醫師指出,目前新生兒的數字慘不忍睹,反而前來門診的婦科患者增加,代表「長照時代」來了。根據國發會報告,台灣未來總人口數持續下降,預計從今年的2340萬人減少至2070年的1497萬人,46年後台灣總人口將大減844萬人。其中,0至14歲幼年人口減少171萬人,15至64歲青壯年人口減少920萬人,而65歲以上老年人口則增加248萬人。婦產科醫師王樂明在臉書粉專提到,龍年沒有帶來許多新生兒或嬰兒潮,導致新生兒出生數字超慘,目前僅13萬,相較去年的13.5萬並未上升,相反地門診中婦科病人變多,也證實長照時代來臨,王樂明提醒,更年期是婦科疾病的重症區。(示意圖/翻攝自pixabay)王樂明指出,更年期絕對是婦科疾病的重症區,但不只是落在45至55歲,近期來看診的病患,有3個僅20至30歲,因為月經只來1天、量少少的就沒了,照超音波和檢查發現子宮比正常的小很多,而且兩側卵巢都已經萎縮變小,檢驗血液中的賀爾蒙更驚覺,卵巢已經沒有功能,後續治療只能補充賀爾蒙。王樂明說明,造成更年期常見的原因,除了遺傳、環境荷爾蒙、高壓力生活、作息不正常、飲食食用過多塑化劑、長期抽菸、喝酒甚至吸毒等習慣,都會破壞卵巢功能。如果發現月經量不規則,就是身體發出的警訊,不要害怕就醫而延誤治療,及早發現才能及早治療。

恐慌症?憂鬱症?躁鬱症?「重複式經顱磁刺激」成治療新解方

36歲的張先生(化名)是竹科知名科技大廠的中階主管,常出現莫名的害怕與緊張感,因此被診斷為恐慌症,也曾接受過30多次的經顱磁刺激治療仍未見病情好轉,後來接受NIRS腦功能檢查後,才發現罹患的是躁鬱症,接受治療後,症狀大幅改善並可回歸正常生活。身心醫學診所院長周伯翰表示,憂鬱症、躁鬱症、恐慌症其實都是精神科門診常見的疾病,三種病症確實有許多共同的症狀,目前臨床上多靠醫師問診跟患者主訴症狀來進行判定,確實容易造成誤判的情況,導致病情未能即時有效獲得控制,延誤治療黃金期。躁鬱症患者半數未求助!專家:精準診斷是關鍵據統計,全台約30萬人深受躁鬱症所擾,其中高達5成以上患者沒有求助或接受治療。患者在躁期可能感到情緒興奮、精力旺盛、睡眠需求減少、行為衝動。至於在鬱期則表現為沮喪、失去興趣、精神疲憊、睡眠困難等症狀;其中鬱期往往對患者的個人生活、工作帶來巨大的痛苦負擔。周伯翰院長表示,約有60%的躁鬱症患者常被誤當憂鬱症治療,導致治療效果不佳,因此精準診斷在臨床上相當重要。新竹科學園區職場霸凌事件時有耳聞,根據行政院《重要性別統計資料庫》數據顯示,全台精神疾病門診件數正逐年增加中,2022年和2016年相比,複合年均成長率為4.8%,其中新竹市又以6.2%的成長率,勇奪全台第一,足見新竹市不僅僅是全台「含金量」最高的城市,同時也是全台精神壓力最大的城市。周伯翰坦言,診間收治的患者有逾半數都是人人稱羨的科技新貴,多數更是來自數一數二的知名科技大廠,許多人也像上述個案一樣,因職場上的高工時、高壓力而導致精神狀況明顯出現問題。先診斷再治療!近80%患者症狀顯著改善周伯翰進一步說明,目前臨床上仍仰賴憂鬱症篩檢量表評估、搭配醫師問診,以及患者自我描述症狀來進行病症判斷,他希望能夠將『精準診斷』的概念導入,引進NIRS腦功能檢查,其原理是利用近紅外光偵測大腦前額葉在執行語言測驗時的活性,來區別患者到底是罹患憂鬱症、躁鬱症還是思覺失調症。因患者多來自園區,身為高知識分子的他們即便是就醫,也十分相信科學化的數據分析與論證,且不希望因為病情誤判而影響病情,因此約有7成的患者都會要求先進行NIRS腦功能檢查後再接受相關治療,經過NIRS腦功能檢查後,確實有近80%的患者在結合藥物治療與非侵入性的腦刺激治療後,都可獲得顯著的症狀緩解與改善。不僅僅是著重精準治療,為了更優異的精準治療效果,診所引進新式重複式經顱磁刺激治療系統,周伯翰解釋新式治療系統屬於深部經顱磁刺激(Deep TMS,簡稱dTMS),相較傳統TMS儀器可同時刺激到大腦其他區域,達到更廣泛與更深層的刺激範圍,這是一種特別且無法替代的治療模式。研究指出dTMS緩解患者憂鬱症狀2021年衛福部正式准許dTMS可用於重度憂鬱症治療應用,所謂的dTMS是藉由磁力線圈引起短暫、連續且規律的重複性電磁脈衝,使磁場經由頭顱到達大腦皮質,透過電流變化得以重複刺激失調的腦區域與神經活動,進而造成大腦神經迴路發生變化,根據2020年美國哈佛大學團隊研究指出,針對不同憂鬱症類型的患者症狀,需要刺激的大腦前額葉位置不盡相同,因此透過dTMS廣泛刺激大腦前額葉的特性,可以同時針對憂鬱症患者不同類型的症狀進行刺激,達到提升憂鬱症狀改善的速度與療效的目的。

65歲後平均牙齒少10顆 台灣未達國際健康老化標準

50歲林女士因罹患糖尿病與心血管疾病,導致牙周病加重,一開始她不以為意、以為只會影響咀嚼,沒想到隨著多顆牙齒缺損、脫落,不僅不方便進食,也不敢吃蔬菜及肉類,更出現口氣尷尬、記憶力衰退等困擾,對於工作及日常生活皆有重大影響,一直到進行牙齒重建治療,包括牙周病雷射清潔、牙周導版保養、3D列印輔助全導引雷射微創全口重建手術等項目,歷時半年後煥然一新,不僅換得一口好牙,咀嚼功能恢復正常外,連血糖和心血管指數都更加穩定。看牙醫一直是許多人心中的硬傷,調查統計發現,竟有高達半數的台灣人曾因為害怕看牙而選擇延誤治療,反而容易導致口腔問題惡化,產生牙周病或牙齒脫落的狀況,甚至連帶影響全身健康。世界衛生組織(WHO)積極推動健康老化,鼓勵各國確保高齡長者能維持身體功能自主性,日本也曾提出「8020護齒行動」的口腔健康指標,指出一個人必須擁有20顆以上的功能牙,才算具備足夠咬合咀嚼的功能,並確保生活品質。然而,根據衛生福利部公布的最新國民健康口腔調查指出,台灣65歲以上國人平均僅存17.9顆牙齒,到了80歲後竟僅剩4成民眾仍能擁有20顆自然牙齒,遠遠落後國際間健康老化的標準。以蛀牙為例,傳統上治療會使用銀粉或複合樹脂進行填補,然而效果卻無法持久,銀粉填補過一段時間後導致牙齒變黑,且容易造成牙齒結構的破壞,維持兩至三年就得重新補牙,而複合樹脂則容易因收縮膨脹而產生縫隙,反而讓細菌侵入先前的蛀洞,導致再次蛀牙。悅庭牙醫診所院長曹皓崴分享,臨床上經常遇到患者因而陷入「補牙、再次蛀牙」的惡性循環,飽受疼痛,然而,曾有調查統計,高達半數台灣國人曾因害怕看牙而選擇延誤治療,反而得面臨後續牙齒脫落、產生牙周病的窘境。曹皓崴點出:「根本解決之道在於如何在蛀牙剛發生或尚未惡化之前就選對治療方式!」曹皓崴表示,最新的3D齒雕技術使用全數位口內掃描儀器於口中取模,再利用德國引進的科技儀器,製作出與牙齒缺損大小、形狀完全相同的陶瓷修復物,不僅與天然齒質相近,顏色自然、邊緣密合度佳,填補後更不易再度產生蛀牙,兼顧美觀與功能。口腔健康可視為全身健康與生活品質的重要指標,曹皓崴院長表示,牙周病、蛀牙和缺牙等口腔問題,不僅影響咀嚼功能,還與心血管疾病、糖尿病等慢性疾病密切相關;許多國際臨床研究也發現,不良口腔保健將連帶提升其他慢性疾病的風險,例如心血管疾病風險上升18%,牙周病患者罹患憂鬱、焦慮等精神疾病的機率也大增37%,提醒民眾多重視自我口腔管理。

氣溫越低中風機率越高 醫師提醒注意保暖減少心血管負擔

研究顯示,低溫與腦出血型中風具有高度相關性。當氣溫低於攝氏20度時,心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險亦顯著升高;尤其寒流來襲時,氣溫低於攝氏10度,中風發生率更是急劇攀升。外出留意頭頸部保暖 室內儘量降低溫差亞東醫院神經醫學部醫師徐仁佑強調,外出時應注意全身保暖,不僅是毛衣、外套、手套和毛襪,頭部與頸部的防護同樣重要,帽子與圍巾不可缺少。另外,許多人往往會忽視室內保暖的重要性,例如從被窩起床、洗澡前後或進出浴室時,若未因應劇烈溫差採取保暖措施,同樣可能會增加心血管的負擔。「代謝症候群」三高危險群 預防心血管疾病從日常作起 徐仁佑醫師表示,保暖雖然重要,但從根本上保護血管健康更為重要。高血壓、高血脂、高血糖是造成心血管疾病的主要原因,而不良生活習慣如缺乏運動、高油飲食及經常飲用含糖飲料等,都是可能導致三高的關鍵因素。他也提醒,應透過定期健康檢查與日常監測血壓、腰圍及體重,及早發現代謝症候群等高風險徵兆,從而降低慢性疾病的發展風險。若男性腰圍超過90公分、女性超過80公分,或BMI值大於27,即屬於「代謝症候群」高危險群,同時也是三高的高風險族群,應及早就醫,透過專業評估與治療,預防代謝症候群惡化為慢性疾病。「微笑、舉手、說你好」 把握黃金救援時機為快速辨識中風,徐仁佑醫師提出「微笑、舉手、說你好」的簡單口訣。若出現臉部不對稱、手臂無力下垂或說話不清晰的情況,應立即就醫。同時,若有半邊肢體麻木、突然暈眩或步態不穩等症狀,也須高度警覺。尤其是經常使用手機或平板的族群,若發現螢幕文字出現疊影、手指無法準確按鍵盤等異常狀況,更應避免掉以輕心,切勿抱有「只是太累,睡一覺就好」的僥倖心理,以免延誤治療。中風的搶救黃金時間極為有限,延誤處理將加重腦細胞受損程度。徐仁佑醫師呼籲,無論是患者本身還是身邊的親友,若察覺疑似中風症狀,務必要立即送醫,爭取最佳治療時機,降低長期傷害的風險。