神經內科

」 醫師 神經 患者 腦中風 症狀

家中長輩講話常卡詞? 黃軒解析阿茲海默症5大語言警訊

台灣已邁入超高齡社會,失智人口持續上升,根據統計,全台失智症患者已超過38萬人,其中阿茲海默症患者也逾10萬人。重症醫學科醫師黃軒指出,大腦退化初期最容易受到影響的,是語言功能,平均會比記憶力衰退早出現2至3年。他在個人社群平台分享,美國神經學期刊的研究指出,大腦語言網絡涵蓋顳葉、額葉及其他區域,尤其阿茲海默症早期會從內側顳葉開始退化,進一步削弱詞彙提取與語意處理能力。然而,語言退化並不如記憶衰退那樣容易被察覺,導致許多患者確診時已屬中期。黃軒提醒,透過觀察日常對話,尤其是語言上的異常表現,有助於及早發現病兆。黃軒列出阿茲海默症常見的五大語言異常警訊,提供民眾在家觀察長輩是否出現異常狀況。一、「詞窮現象」:無法想起具體名詞而使用模糊描述,例如忘記「雨傘」一詞,改說「那個下雨用的東西」。黃軒表示,這與顳葉前部萎縮有關,根據研究,患者每分鐘能說出的名詞比一般人少40%。二、「分類錯亂」:將物品錯誤歸類或混淆基本屬性,如將智慧型手機稱為小電視,或把桌子說成椅子。此現象源於大腦中角回區域活化程度降低,導致概念邊界模糊。三、「敘事簡化」:語句內容空泛、細節缺失,且過度使用「然後」、「後來」等連接詞。黃軒指出,額葉功能退化會影響語言組織力,使患者描述行程時僅說:「我去公園,然後走路,然後看到花,然後回家。」若長輩每句話少於七個字且缺乏形容詞,可能是警訊。四、「逃避指令」:面對需多步驟說明的問題時無法清楚表達,常以「機器太複雜了」等方式推託,例如問及如何使用微波爐或沖泡咖啡的過程,患者難以說明完整步驟,這與前扣帶皮層萎縮有關。五、「專業詞彙流失」:失去熟悉領域的術語,雖保有日常對話能力,卻忘記原有專業知識,例如擅長烹飪者無法說出「汆燙」,僅說「用熱水弄熟」,資深編輯也可能忘記「校對」一詞,這類症狀常見於語意型失智症。儘管如此,黃軒強調,偶爾講錯話並不代表一定是失智,語言異常須持續六個月以上才具臨床意義,單次失誤可能與焦慮、疲勞或年齡相關的自然退化有關。若家中長輩每週出現三次以上語言錯誤,甚至無法完成簡單對話測試,應視為中高度風險,建議儘速至神經內科接受專業評估與認知功能檢查,以利及早發現、及早介入治療。

偏頭痛好痛苦! 32歲工程師靠「2招」三個月改善大半

頭痛是常見文明病,嚴重時會合併噁心、畏光、怕吵等症狀,讓人身心俱疲。32 歲電腦繪圖師王先生因此困擾近一個月,痛到無法工作、情緒低落,最後到羅東博愛醫院求診。經神經內科吳旻陽醫師檢查後,排除腦部疾病,確認為偏頭痛造成,並開始接受藥物與頭痛紀錄治療。預防性治療+頭痛日記 雙軌改善更有效王先生每天盯著螢幕工作,頭痛卻幾乎「天天上門」,甚至持續一整天,迫使他只能躺下休息。吳旻陽醫師指出,頭痛與神經、血管、作息與壓力皆有關,治療需搭配止痛藥與預防性藥物,包括口服與新型針劑,以降低發作頻率與疼痛強度。他並要求王先生每天記錄「頭痛日記」,將發作時間、疼痛指數、誘因等詳細寫下。吳旻陽醫師解釋,止痛藥可暫時壓制疼痛,但仍需靠預防性治療降低偏頭痛的發作頻率與強度,並縮短頭痛持續時間;而「頭痛日記」能協助追蹤症狀變化,讓醫師在回診時更精準調整治療方向。三個月改善大半 生活品質大幅回升經雙管齊下治療一個多月後,王先生的頭痛頻率減少超過一半,從每天發作降為每週僅1-2次。三個月後僅偶爾因天氣、壓力或感冒誘發,整體症狀穩定許多,生活與工作恢復正常,半年內有機會擺脫長期頭痛、逐漸減少藥物。吳旻陽醫師提醒,「規律預防性治療」與「頭痛日記」是控制偏頭痛的重要工具,若能同步調整生活作息、規律運動與維持充足睡眠,更能減少發作。他強調,若頭痛每天反覆、伴隨噁心嘔吐或怕光怕吵,務必盡早就醫排除嚴重腦神經問題。【延伸閱讀】偏頭痛反覆發作怎麼辦? 醫師揭「藥物+非藥物」治療對策天冷易誘發「偏頭痛」!醫:疼痛頻率增 伴隨「3類症狀」要當心https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67027

沒碰水果、含糖飲血糖卻飆高!醫閃靈光揪出「隱藏陷阱」 他尷尬認了

神經內科醫師林邵臻日前發文分享一則門診案例,提醒民眾日常飲食中隱藏的「糖分陷阱」。一名血糖原本控制良好的病患回診時,糖化血色素意外從6.2升至7.2,低密度脂蛋白飆到120,讓醫師大感不尋常。詢問水果、含糖飲料、零食、拜拜供品與加工食品等常見高糖來源,病患都否認攝取。直到醫師靈光一閃,詢問其是否近期吃了大量滷味,對方才尷尬承認「最近滷了一大鍋牛肉,連續吃了好幾天。」林邵臻指出,許多民眾以為滷味只是醬香,不會太甜,但傳統滷汁往往加入冰糖、紅糖等調味,使其含有不低的隱含糖分。若長期或大量食用,對血糖控制不佳者、胰島素阻抗族群、糖尿病患者以及肥胖風險高的人,都可能造成血糖大幅波動,甚至讓胰島素阻抗惡化。醫生提醒,無論糖被加入在飲料、醬料、滷汁或加工食品中,都會促使血糖快速上升。若再搭配高澱粉主食,如飯、麵等,更容易使血糖失控,對慢性病管理極為不利。除了糖分問題,重複加熱滷汁也存在健康風險。林邵臻引用研究指出,含油脂與肉類的滷汁在反覆高溫加熱時,會產生「膽固醇氧化產物」(COPs)。此類物質在動物實驗中顯示可能具致癌性。而長時間滷煮紅肉或高油脂肉類,也可能生成「雜環胺」(HCAs),這些化合物被認為與人類某些癌症風險增加相關。她強調,每次滷煮都可能讓肉類與油脂在高溫下氧化分解,生成不利健康的化合物;若同一鍋滷汁反覆加熱,油脂、鹽分與熱量累積,對心血管、腎臟、血壓及血脂等慢性疾病管理都相當不利。林邵臻呼籲,滷味雖然美味,但務必適量,且避免一鍋滷汁反覆加熱多日。他也提醒,醫療上要精準掌握病患病情,「有時連病患的料理方式都得了解」,才能找到真正影響健康的關鍵因素。

按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病!醫生揭真相

大陸浙江省部分山村流傳一項傳統,長輩過世後床鋪不能立刻撤掉,需由兒女輪流睡滿「五七」,象徵讓逝者「魂魄回來看到孩子在,不會感到孤單」。當地60多歲的陳叔(化名)秉持孝道,在母親離世後依習俗睡在亡母床上,沒想到10天後便突發重病,讓家屬不禁懷疑是否碰上「魔咒」。對此,醫生揭開真相。綜合陸媒報導,陳叔的母親身體一向硬朗,常在田裡勞作,今年中秋後兩天,她突然腹瀉、乏力,病情急轉直下,數日後離世。陳叔沉痛之餘,遵照習俗睡在母親床上,象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起,他開始全身乏力,起先以為是料理喪事太累,未特別在意,不料兩天後症狀加劇,腹瀉、嘔吐接連出現,用藥也無效。經檢查發現,陳叔肌酸激酶(CK)偏高,疑似肌肉損傷。當地醫師難以確診,建議立即轉院。抵達浙大一院後,急診檢查顯示陳叔血小板跌至危險的 26×10⁹/L(正常值約100-300×10⁹/L),多項指標異常,醫院迅速啟動神經內科、感染科聯合會診。該院感染科主任醫師盛吉芳研判為病毒性疾病,立即安排骨髓穿刺等檢查。當晚結果出爐,證實陳叔感染了「新型布尼亞病毒」,也就是「發熱伴血小板減少綜合症(SFTS)」。這種病毒多由蜱蟲傳播,典型症狀包括發熱、乏力、肌肉痛、嘔吐與腹瀉,重症可能引發多器官衰竭或大出血,對老年人威脅更大。盛吉芳追問後,病因逐漸清晰,陳叔的母親生前長期在田間勞作,正值蜱蟲活躍季,極可能被叮咬感染;而陳叔在整理遺物、睡母親床鋪時,接觸到被分泌物污染的環境,使病毒經破損皮膚或黏膜傳入體內,導致「母子先後中招」,所幸及時送醫,病情才未進一步惡化。雖然目前無特效藥,但醫療團隊透過補液、退燒、免疫調節與抗炎等支持治療,使患者血小板回升、症狀緩解,成功脫離險境。疾控人員也立即至陳家進行清消,切斷傳播風險。專家提醒,新型布尼亞病毒並非「玄學魔咒」,而是具有明確傳播途徑的傳染病。除了蜱蟲叮咬,接觸患者分泌物、污染衣物被褥或戶外接觸被感染動物污染的環境,皆可能被感染。農忙季節、戶外工作者及務農老人更需提高警覺,一旦出現發燒、乏力、腹瀉等症狀,務必及早就醫,以免延誤治療。

冬天迎腦中風高峰期!醫示警6類人:清晨、深夜最危險

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師提醒,冬季是腦中風發生的高峰期,「三高族群」(高血壓、高血糖、高血脂)及長期抽菸、肥胖或作息不規律者更要注意。(員榮醫院提供/葉靜美彰化傳真)近日氣溫陡降,終於有冬天的感覺,但員榮醫院神經內科陳彥秀醫師提醒,冬季是腦中風發生的高峰期,天氣變冷,人體血管收縮、血壓容易升高,若原本就有慢性疾病,更容易引發腦中風,呼籲民眾務必提高警覺,特別是「三高族群」(高血壓、高血糖、高血脂)及長期抽菸、肥胖或作息不規律者更要注意。陳彥秀指出,根據臨床觀察,冬季清晨與深夜是腦中風最常見的發作時段,這時氣溫最低,血管收縮劇烈,血壓突然升高,容易造成腦血管破裂或阻塞,「許多患者在半夜或起床後發作,若沒有及時發現,錯過治療黃金時間,就可能導致嚴重後遺症。」腦中風的危險因子主要包括高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動及吸菸等,她提醒,有這些慢性疾病的患者應遵從醫師指示按時服藥、定期追蹤,並維持規律生活作息,若平日血壓控制不佳,遇到寒流或劇烈天氣變化,更應避免清晨外出或劇烈運動。「氣溫每下降1°C,腦中風風險就會上升約2%到5%」,陳彥秀說明,寒冷會使血管收縮、血壓升高,同時也讓血液變得較為濃稠,增加血栓形成的機會,因此,冬天要特別注意保暖,外出務必戴帽子、圍巾,起床時應先活動四肢、喝一杯溫水再離開被窩,讓身體慢慢適應溫度變化。預防腦中風,陳彥秀建議民眾從三個方向著手,一、控制血壓、血糖與血脂:規律服藥、定期檢測,避免暴飲暴食及過鹹飲食;二、維持適當運動與體重:每週至少運動三次、每次30分鐘以上,像是快走、騎腳踏車或游泳等有氧運動;三、戒菸與減少飲酒:尼古丁會造成血管收縮、加速動脈硬化,是腦中風的重要誘因。此外,冬季氣候乾冷,應多補充水分,避免血液過於黏稠,她提醒,「別等口渴才喝水」,建議每隔兩三小時小口補充溫開水,維持血液循環順暢。陳彥秀指出,腦中風治療最關鍵是「時間」,若為缺血性中風,需在發作後4.5小時內施打血栓溶解劑,或進行血管取栓手術才能有效降低後遺症風險,「拖越久,腦細胞壞死越多,復原機會就越低」,她強調,千萬不要自行觀察或等待症狀好轉,以免錯失治療契機。陳彥秀呼籲,預防勝於治療,民眾應從日常保健做起,定期量測血壓、維持均衡飲食,並留意身體警訊,一旦出現手腳無力、嘴歪眼斜、語言不清等情形,務必立刻就醫;「腦中風不是老年人的專利,年輕族群壓力大、熬夜、抽菸,也可能成為高危險群。」她提醒,只要提高警覺,做好預防,每個人都能遠離中風威脅,平安過冬。

長輩吃不下是健康隱患! 恐致反覆吸入性肺炎

超高齡化來臨,全台65歲長者已超過460萬人,愈來愈多家庭面臨長輩吃不下、吃得慢、容易嗆到,甚至需要仰賴鼻胃管供應營養,成為高齡照護隱憂。隨著口腔功能退化,可能造成營養不良、體重下降,甚至反覆吸入性肺炎、發燒。營養師提醒,若發現長輩進食量少於平時7成,或體重、小腿圍持續下降,就要提高警覺。中和紀念醫院神經內科主治醫師陳俊鴻表示,長者常見口腔退化疾病,包括進食速度變慢、吞嚥功能下降,常噎到或嗆到、牙齒鬆動影響咬合等。口腔衰弱的長輩,吸入性肺炎風險增加30%,還會造成失智風險提升1.8倍、全身性肌少症風險增2.2倍。國泰醫院營養師賴秀怡指出,口腔功能退化會影響咀嚼、吞嚥、說話及表情,長輩可能只能吃軟爛食物,容易流口水或食物流出,用餐時間拉長、容易嗆咳、食物卡住需重複吞嚥或吐出來,口腔衛生也會受影響,出現潰瘍、乾燥狀況,臉部表情則會逐漸呆滯,進而導致長者進食量減少,形成惡性循環。為降低口腔功能退化造成的健康威脅,第一步可從預防、延緩吞嚥困難開始。賴秀怡提醒,當長輩每日進食量少於平時的7成,或體重、小腿圍持續下降,就要警覺是否營養不足,應定期量體重、測小腿圍以監控營養狀況;也可練習「健口操」促進口腔肌肉活動,有助改善唾液分泌、咀嚼、吞嚥及表情。第二,是要早期發現及早處理,可透過簡易自我評估表,判斷長輩吞嚥困難風險,若有疑慮應盡速就醫檢查;在復健科醫師或語言治療師評估下,選擇合適食物質地,利用軟化、切碎、打成泥狀、液體增稠等手法,進行飲食質地調整,確保進食安全與營養攝取足夠,延緩身體功能退化。不少照護者擔心「只吃泥狀食物」會造成功能退化,賴秀怡說明,食物質地調整時,通常會選擇水分多、質地軟的食物,含水量高時營養密度會下降,建議可添加奶粉、營養補充品、植物油等,提升營養濃度;長輩常因喝水嗆到而減少飲水量,可利用勾芡、添加藕粉或白木耳,減緩液體流動性,避免嗆咳,或吃豆花、愛玉、果凍等,也能增加水分攝取。最後,當長輩已進展到吞嚥困難,根據醫療團隊評估進行整合照護計畫,可減緩退化速度、維持進食能力。賴秀怡強調,此階段必須更嚴謹執行質地調整、餵食技巧,避免長輩進一步營養不良或免疫力下降,但在此階段,長輩和照顧者可能會出現挫折、無力感,應理解「這是老化的自然過程」,共同耐心面對。

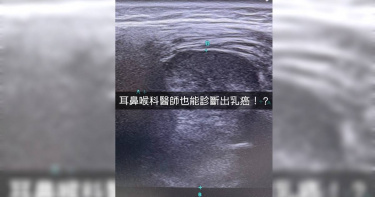

40歲女左臉發麻!看診3個月無效 耳鼻喉科揪出「乳癌轉移下頷骨」

乳癌為我國女性發生率最高的癌症,且近年來有年輕化趨勢。1位40多歲的女性左側臉頰與下唇出現麻木,伴隨牙齦刺痛感,持續了3個多月,期間先後至牙科檢查,未發現任何問題,後來又到神經內科就診,排除三叉神經痛,甚至做了腦部核磁共振,結果也一切正常,不料最後竟是乳癌轉移至下頷骨導致。耳鼻喉科醫師張家豪在臉書粉專分享個案,該名女性年約40多歲,因左側臉頰、下唇麻木及牙齦刺痛感,多次到牙科檢查,但沒發現問題,後來又到神經內科就診,排除三叉神經痛,甚至做了腦部核磁共振,結果也一切正常,然而她的左臉頰仍持續腫脹了3個多月,最後到耳鼻喉科進行頸部超音波檢查。醫師表示,超音波畫面顯示,患者左臉腫脹處的腮腺本身沒有異常,但在腮腺深處的下頷骨,出現了一個形狀可疑的腫瘤,這項發現立刻解釋了她的麻木原因,「腫瘤侵犯了下頷骨內的下齒槽神經」。為了進一步確診,張家豪在局部麻醉下,進行粗針切片,約1.3毫米粗的針穿過臉頰,取出2條組織送病理檢驗。令人意外的是,檢查報告顯示該名患者是乳癌轉移到下頷骨的罕見病例。張家豪強調,雖然頸部超音波的健保給付並不高,但能為病患抽絲剝繭,進一步找出真正的病因,這份成就感與使命感,是支撐他持續投入醫療工作的力量。

彰化5旬伯男「單眼模糊、頭暈」以為中暑 檢查才知是腦中風

彰化1名50多歲黃姓男子上月中旬午休醒來,發現視力模糊、頭暈,因沒有手腳無力、嘴角歪斜等症狀,就以為僅是中暑而不為意,但太太覺得他右眼「怪怪的」,懷疑情況不對勁,黃男經醫院檢查,確診缺血性腦中風,醫師提醒,眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視,都可能是腦中風警訊,應盡速就醫,避免錯失黃金治療期。黃先生說,上月15日中午他回家後覺得很累,以為是天氣太熱中暑,睡一覺就好,睡到晚上6點多才醒,醒來後發現看東西模糊不清楚,他一開始沒有在意,太太看到他右眼「怪怪的」,懷疑先生是否中風了,他才到員榮醫院急診處就醫,再轉介給陳彥秀醫師。陳彥秀檢查發現黃男右眼眼球偏向外側,無法往內側移動,左眼活動正常,四肢肌力正常,沒有嘴歪的情況,說話也清楚,黃男經MRI(磁振造影)影像檢查,在腦幹發現有一個小病灶,證實是缺血性腦中風,致於黃男出現頭暈情況,陳彥秀解釋,是因為眼睛無法對焦,造成視力模糊、步態不穩,才會頭暈。員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示,中風表現多樣化,眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視都是警訊,應盡速就醫。(圖/員榮醫院提供)陳彥秀表示,許多人以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀,但中風的表現多樣化,判斷中風的法則主要為「FAST」,F為請對方微笑,觀察嘴角是否歪斜或臉部兩側不對稱;A為手臂無力下垂,請對方雙手平舉,觀察是否有一隻手無力下垂;S為說話不清或困難,請對方說一句簡單的話,觀察是否口齒不清、含糊不清或無法表達;T指搶時間,如果上述情況應立即送醫。陳彥秀強調,除了上述症狀,其他如突然頭暈、走路不穩或單眼視力模糊、突發劇烈頭痛等,也可能是中風的徵兆,都應盡速就醫,由專業醫生來評估,才能接受最及時的治療,黃男經治療後已順利出院,持續規則服藥與追蹤,目前恢復良好。

50歲女暈眩30年誤當梅尼爾氏症 醫一查竟是「偏頭痛」惹禍

現年五十多歲的吳小姐自三十多年前便因頭暈、耳鳴與聽力下降被診斷為梅尼爾氏症,長年接受藥物、高壓氧、中醫、針灸等治療,效果始終有限。今年七月,她因嚴重眩暈就診光田綜合醫院,經核磁共振與頸動脈檢查均無異常,且聽力並未進一步惡化。神經內科楊鈞百部長研判,此次眩暈主要與偏頭痛相關,診斷為「前庭性偏頭痛」,遂建議使用CGRP單株抗體治療。施打兩週後,吳小姐症狀明顯改善,不僅能自行駕車,不再需要家人攙扶,生活品質獲得大幅提升。暈眩成因複雜 偏頭痛也是成因之一許多人一旦出現反覆性眩暈,就直覺到梅尼爾氏症。楊鈞百部長提醒,眩暈的成因複雜,除了耳科疾病外,偏頭痛也是重要原因之一。部分偏頭痛患者會同時出現眩暈、噁心、怕光甚至耳鳴等症狀,臨床上容易與梅尼爾氏症混淆。兩者雖有重疊,但梅尼爾氏症以反覆性眩暈、聽力逐漸下降並伴隨耳鳴為典型表現,而偏頭痛則偏向頭痛伴隨眩暈及其他神經症狀,病因及治療方式截然不同。值得注意的是,雖然此病與偏頭痛有關,卻會合併反覆發作或是持續性的眩暈或頭暈。但大約只有一半的病人在暈眩時會同時出現頭痛。另有相當一部分病人,暈眩與頭痛是分開發生的,也就是暈眩時不頭痛,頭痛時不暈眩。此外,還有一些病人幾乎很少出現頭痛,這也使得臨床診斷更具挑戰性。CGRP單株抗體藥物 開啟偏頭痛治療契機近年來,CGRP單株抗體藥物的引進為慢性或頑固性偏頭痛患者帶來契機。CGRP(降鈣素基因相關胜肽)是一種與偏頭痛高度相關的神經傳導物質,會造成血管擴張並傳遞疼痛訊息,引發頭痛與眩暈。單株抗體藥物能精準阻斷CGRP與其受體結合,形同鎖住頭痛開關,有效降低頭痛發作頻率與強度,並進一步改善眩暈症狀。擺脫頭痛、暈眩問題 正確診斷是重要前提楊鈞百部長強調,偏頭痛並非單純頭痛,若民眾經常出現反覆頭痛合併眩暈,甚至影響生活與工作,應盡早尋求神經內科專科醫師評估,不要自行忍耐或僅依靠止痛藥。透過正確診斷與新型治療,患者有機會擺脫長年的頭痛與眩暈困擾。【延伸閱讀】偏頭痛反覆發作怎麼辦? 醫師揭「藥物+非藥物」治療對策他從慢性偏頭痛變全身痛 就醫才知「多重共病」纏身https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66262

高雄榮總率先引進單株抗體療法 為阿茲海默症患者帶來新希望

台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)近期正式核准單株抗體藥物,用於治療阿茲海默症引起的輕度認知功能障礙及輕度阿茲海默症患者,高雄榮民總醫院今日開記者會表示,院方老年身心科率先投入臨床治療,成為國內首批引進該療法的醫療機構,為失智症患者與家庭帶來新的曙光。(圖/中國時報林雅惠攝)高雄榮總老年身心科醫師朱哲生指出,單株抗體治療的核心機制在於針對大腦中累積的β類澱粉蛋白,透過抗體幫助清除沉積,延緩阿茲海默症的惡化速度。(圖/中國時報林雅惠攝)台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)近期正式核准單株抗體藥物,用於治療阿茲海默症引起的輕度認知功能障礙及輕度阿茲海默症患者,目前高雄榮民總醫院老年身心科率先投入臨床治療,成為國內首批引進該療法的醫療機構,為失智症患者與家庭帶來新的曙光。高雄榮總老年身心科醫師朱哲生指出,單株抗體治療的核心機制在於針對大腦中累積的β類澱粉蛋白,透過抗體幫助清除沉積,延緩阿茲海默症的惡化速度;他強調:「傳統藥物多僅能改善認知或行為問題,卻無法改變病程;單株抗體則能直接干預病理機制,臨床研究已證實可有效延緩退化,對患者生活品質帶來實質改善。」不過朱醫師也提醒,該療法目前屬於自費,療程長達18個月,且可能出現副作用,例如頭痛、腦部水腫或出血、意識混亂、頭暈、視覺變化與步態困難等,因此,醫院已建置完善的治療流程,並安排定期影像監測,確保治療安全。高雄榮總精神部主任張正和表示,雖然單株抗體治療在國內外多由神經內科提供,但老年精神科同樣具備專業條件,透過跨科別合作與標準化流程,也能確保療效與安全。院長陳金順指出,失智症是高齡社會最嚴峻的挑戰之一,引進國際最新療法不僅是醫院的責任,也象徵台灣醫療邁向針對病程調控的新階段,他強調:「我們希望能給患者更多選擇,延緩病程對家庭意義重大。」目前,高雄榮總已針對合適條件患者提供完整療程規畫,並呼籲民眾若家中有輕度失智患者,應及早至老年身心科或神經科門診評估,院方也承諾,將持續追蹤治療成果並參與國際研究,致力於提供最先進的失智症醫療照護。

台灣人每年吃超過4.7億顆安眠藥!醫示警:60歲以上服用恐增失智風險

不少人有失眠困擾,甚至要吃安眠藥幫助入睡。耳鼻喉科醫師柯仁弘表示,台灣25%的人有睡眠困擾,每年吃了超過4.7億顆安眠藥,而神經內科醫師方識欽也提醒,據統計顯示,60歲以上的人吃安眠藥會增加罹患失智症的風險。柯仁弘在臉書《鬍子醫生診間生活》發文,台灣人吃超過4.7億顆安眠藥,他直言,「根據健保資料,台灣大概有四分之一的成年人有睡眠困擾,每年幾百萬人領安眠藥......是很可怕的數字。」柯仁弘表示,如果藥物交互作用也容易出事,聚餐時因為安眠藥加酒精,也可能一覺不起,如果是吃安眠藥加上止痛藥或抗憂鬱藥,也要當心頭暈、跌倒、呼吸變慢等。鬍子醫師提醒,長輩常因多種慢性病藥物加安眠藥,白天常精神恍惚、記憶差,彷彿夢遊,長期依賴藥物會造成耐受性,最初一顆有效,後來需要兩三顆,最終可能「吃藥也睡不著」,形成惡性循環。醫界這幾年強調「減藥」,失眠不是立即吃藥,而是應找醫師評估,因為失眠通常與生活習慣、壓力或憂鬱有關。神經內科醫師方識欽也在《愛健康》粉絲專頁指出,長期服用安眠藥會導致淺睡,且可能增加失智風險。根據台灣健保資料庫統計,60歲以上人士服用1顆安眠藥,罹患失智症的風險是未服用者的1.5到2倍;服用2顆則為3倍,服用3顆則高達5倍,方識欽建議,若有失眠困擾,應尋求醫師協助,切勿僅依賴安眠藥。

女大生長期滑手機 頸椎弧度消失「提前退化」

一名20歲女大學生到神經內科求診,主訴長期頭痛、頸部痠痛僵硬,神經學檢查並無明顯異常,但進一步安排X光檢查後,卻發現她的頸椎弧度消失,呈現僵硬直線,甚至有滑脫情況,顯示頸椎提前退化。員榮醫院神經內科主任葉宗勳提醒,低頭滑手機等同脖子掛著一顆保齡球,不可輕忽。葉宗勳表示,健康的頸椎應有自然的「C字形」弧度,能分散頭顱重量與活動壓力,猶如天然避震器。然而,該名患者平時習慣長時間滑手機、追劇,甚至常常拿手機躺在床上,睡姿不良,導致頸椎長期承受過大壓力,出現變形與退化。許多人低估低頭姿勢的危害,葉宗勳指出,人的頭顱重量約3到4公斤,當頭部前傾時,頸椎承受的壓力會倍數上升。低頭15度時,頸椎承重約12公斤;低頭30度時,頸椎承重約18公斤;常見滑手機姿勢是低頭60度,此時頸椎承重高達27公斤,等於脖子掛著一個7、8歲的小孩。葉宗勳表示,長期姿勢不良會對頸椎及周圍肌群造成慢性壓力,進而影響頸部神經傳導功能,引發頭痛、手麻、暈眩等症狀。頸椎退化或椎間盤突出,亦可能因姿勢問題加速惡化,導致脊髓或神經根壓迫。若出現長期頭痛、脖子痠痛或手麻症狀,應及早就醫檢查,避免頸椎加速退化。他提醒,3個正確使用手機的習慣可減少傷害。將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行,避免長時間低頭;每低頭30分鐘就休息5分鐘,站起來活動肩頸並望向遠方;靠牆縮下巴,全身靠牆站立,下巴水平向後收,讓後腦勺輕貼牆面,維持10秒,重複數次,可強化頸部深層肌肉。您的每一份支持都至關重要。我們已開通LINE Pay、Google Pay、Apple Pay及信用卡等多種贊助方式,讓您的心意能輕鬆、安全地傳達。

老公睡到一半「揮拳又大叫」嚇壞人妻 醫揭危險真相:失智前兆

人在睡著後,一些動作或反應都可能是身體警訊!知名神經內科醫師陳琮華指出,有人妻發現老公熟睡後,半夜會突然大叫或揮拳,但隔日起床都說是「做夢」;對此,陳琮華醫師稱有研究顯示,這情形恐怕與帕金森氏症、路易氏體失智有關。陳琮華醫師今(18)日透過臉書分享一個病例,有一名人妻跟他說,她的老公睡覺後,常常在深夜大叫、坐起來或是揮拳,讓身為枕邊人的她屢屢被嚇到,但隔日問老公原因,對方都回答「我只是做夢啊」;陳琮華表示,把夢境裡的動作在現實演出來的狀況,可能是「REM睡眠行為障礙(RBD)」。REM睡眠行為障礙指的是患者在快速動眼期,失去肌肉抑制能力,因此會大喊、踢腿或揮拳等等,這樣子不僅干擾另一半,更可能導致受傷。陳琮華醫師進一步透露,有研究顯示,REM睡眠行為障礙與帕金森氏症、路易氏體失智等神經退化疾病有密切關聯,也可視為患病早期警訊。為了避免因為REM睡眠行為障礙受傷,陳琮華醫師建議,移開床邊尖銳物品,降低跌倒或受傷風險;發現伴侶有這種症狀,可以錄影,方便之後看病給醫師判斷;留意患者是否記得夢境內容、動作與夢境一致,或近期他們是否因壓力、咖啡因、酒精影響睡眠。陳琮華醫師也呼籲,病患家屬請理解他們不是故意的,這也是一種可以被評估與治療的睡眠問題;目前臨床處理包含睡眠檢查、監測、生活作息調整,必要時使用適當的藥物幫助控制。

急診面臨嚴重人力荒 台大醫院院長余忠仁:高薪聘「回流醫師」

台灣急診面臨嚴重醫師荒,台大醫院院長余忠仁接受本報獨家專訪表示,為減輕缺人壓力,台大醫院規畫聘用「回流醫師」,包括從離開台大自行開業,或已退休醫師,利用沒看診的時間,回台大急診室兼職,小兒科也同步規畫。台灣急診醫學會調查,今年度將有超過110名急診科醫師離職,醫療體系面臨斷崖式崩壞。余忠仁今年8月1日上任,重中之重要做的事就是「留才」,率先要拯救的科別正是急診。「急診醫師在台大非常辛苦,暫留病人多、工作量負荷大。」余忠仁坦言,過去台大名聲可以當作「招牌」留人,如今醫療環境改變,需要全面思考如何利用彈性人力、智慧醫療系統協助減輕醫師負擔,有好的環境,人才會留下來。因此台大著手規畫,聘請從台大離開的醫師「回流」,包括中高齡、自行開業等,利用未看診的時間,到台大急診室「兼差」,且暫不限定台大體系出身、不限定科別。已有醫師表達意願,認為回到熟悉的環境,又有能力可以貢獻所長。余忠仁說,每天「晚餐後」和「消夜後」是急診室高峰,許多長輩不舒服一整天後,等著兒女下班,就會帶到急診室,每天這2個時段就會塞爆,希望透過增加「輔助醫師」來舒緩專任醫師壓力,只要可行,小兒科也將投入規畫。事實上,其他醫院已有聘用兼職急診科醫師的做法。新光醫院副院長洪子仁表示,近年醫療環境差,人力必須多元運用,尤其急診第一線壓力大,以新光而言,急診室約有14至15名專科醫師,另比照專科醫師薪資,聘用約3至4名兼任醫師參與周末與三班輪班;由於必須夠熟悉醫院、資訊及工作環境,因此聘用考量以能長期穩定配合為主,否則連電腦系統都不熟,就很難成為戰力。不過,台北榮總副院長李偉強表示,榮總急診室均為專任醫師,人力雖相對吃緊,但考量便於管理與確保醫病品質,暫時不會考慮聘用兼任醫師。洪子仁也坦言,聘用兼職醫師並非解決人力的根本辦法,長遠而言,政府仍應正視「急重難罕」科別,改善整體工作環境。社區醫院協會理事長朱益宏則認為,醫師去開診所就是希望逃離值班生活,再回流醫院的成效恐有限。對於「急重難罕」科別,甚至胸腔內科、神經內科等頻喊人力不足的專科,衛福部應重新檢討每年各科住院醫師容額,缺人的要給足,不缺的則應減少名額。

女大生狂滑手機!頸椎退化「如60歲老人」 醫揭連鎖效應:比想像恐怖

低頭滑手機是現代人的通病,假如日積月累,可能會導致頸椎變形。有一名20歲的女大生,長期頭痛、脖子僵硬,就醫檢查發現頸椎退化程度有如60歲的老人,是俗稱的「手機頸」,因為患者習慣長時間滑手機,頸椎承重等同掛著一顆保齡球,長期下來就會退化變形。員榮醫院神經內科主任葉宗勳在臉書分享案例,一名20歲女大生就診主訴,脖子硬得跟石頭一樣,還一直頭痛,X光片揭開「低頭族」最殘酷的真相。健康的頸椎,從側面看天生就帶有一個優美的「C字形」向前弧度,該弧度是上帝賜予的天然避震器,用來支撐頭顱的重量、緩衝日常活動的壓力。然而,該名女大生的頸椎,生命曲線已經消失,變成一條令人擔憂的僵硬直線,就是「手機頸」或「軍人頸」,是頸椎結構提早退化的鐵證,原因只是低頭,就造成如此大的傷害。女大生的頸椎退化程度有如60歲老人。(圖/翻攝自員榮醫院腦醫葉宗勲醫師臉書)葉宗勳說明,低頭時槓桿原理會讓頸椎承受的壓力呈倍數級劇增,低頭15度:頸椎承重約12公斤、低頭30度:頸椎承重約18公斤、低頭60度(常見滑手機姿勢):頸椎承重暴增至27公斤,相當於脖子上長時間掛著一顆沉重的保齡球,甚至是一個7、8歲的兒童,日積月累下來,頸部肌肉、韌帶不堪負荷,椎間盤被慢慢壓垮,最終導致整個頸椎結構變形、提早報銷。葉宗勳提醒,頸椎變直不只是小事,所引發的連鎖效應,遠比想像更恐怖:●頑固性頭痛、頭暈:頸椎錯位影響到腦部血液循環,導致供血不足,引發持續性頭痛和眩暈。●上肢麻痛:變直的頸椎會使神經孔道變窄,一旦壓迫到臂叢神經,就會引起肩膀、手臂甚至手指的麻木、刺痛感。●加速老化:這是通往椎間盤突出、骨刺增生的快速列車,恐提早數十年面對老年人才有的骨骼問題。同時,葉宗勳也給予3招救頸操,讓低頭族學會自救:1、視線平行法:把手機或螢幕舉高,讓視線盡量與之平行。記住,是手動,不是頭動。2、30分鐘法則:設定計時器,每低頭30分鐘,就強制自己休息5分鐘,站起來看看遠方,轉動一下肩膀。3、靠牆縮下巴:這是強化頸部深層肌肉的王牌動作。全身靠牆站立,下巴水平向後收,感覺像在擠出雙下巴,讓後腦勺能輕輕貼到牆面。維持10秒,重複數次。

林逸欣父「診所神物」爆紅!開賣就秒殺 緊急停售原因曝

藝人林逸欣的父親在台南開設腦神經內科診所,診所販售的薰衣草精油和香茅精油膏因為其童年成長影片爆紅,掀起搶購熱潮,開賣時秒殺完售,還造成網站一度癱瘓。如今診所宣布暫停銷售,原因也隨之曝光了。林逸欣在婚禮上播放童年成長影片,意外讓父親診所的精油膏爆紅,引來大批排隊人潮,後來應網友要求,提供網路下單連結,但一開放就銷售一空,可見熱門程度。只是,精油膏成為搶手貨,卻也讓不肖分子有機可乘,陸續有消費者上當。對此,診所只好暫停販售。診所宣布暫停銷售。(圖/翻攝自林春銘醫師神經醫學網臉書)「林春銘醫師神經醫學網」臉書粉專公告,要大家不要再來診所現場排隊買精油,由於患者眾多,為了不耽誤患者們看診的時間,之前預定9月初過後於門診開放購買,經再三考慮後決定暫停計畫,目的就是希望不要因此影響前來看診的病患。另外,還有粉專假冒,刻意複製所有內容以假亂真,導致許多人受騙上當,「騙人家的錢實在有夠過分!」提醒消費者小心提防,誤中詐騙陷阱。消息一出,網友紛紛留言:「剛剛發現我被騙了」、「林醫師團隊辛苦了」、「我就是在另一個粉專上訂貨,幸好7-11店員看到出貨商的名字,提醒我是詐騙不要領貨,逃過一劫」,也有許多人盼望儘快重新開放購買,「希望之後會有數量可開放網路預訂自取」、「期待開放訂購+1」、「請問下次預購什麼時候開呢,因有頭痛病很需要」。

錯過搶救期!「霹靂火」秦楊右眼突失明 肺癌纏身雪上加霜

55歲秦楊憑台劇「台灣霹靂火」中的「劉文聰」一角爆紅,他自2019年後即淡出螢光幕,近日秦楊為演唱會宣傳忙翻天,一直無法好好休息,沒想到8/14傳出右眼失明的消息。秦楊透露,父親節當天上午,他突然右眼看不見,緊急趕往新店耕莘醫院掛急診,但無論在眼科、腦神經內科都檢查不出病因。秦楊表示,「眼睛看不到真的想去死!」後來在朋友推薦眼科就診後,才檢查出是視網膜神經血管嚴重阻塞,造成突發性失明,該症狀黃金搶救期是六小時內,但早已超過時間。秦楊目前只剩下先天性弱視的左眼0.02視力,再加上他今年才被診斷出肺腺癌零期,可說是雪上加霜。秦楊崩潰地表示,身體健康真的很重要,不要像他一樣好多年沒辦法好好睡覺,長骨刺又肺部出問題,直言:「人生最黑暗的時間就是現在。」醫師也建議他,現階段先不要使用手機,避免眼部狀況惡化。秦楊透露,目前右眼視力恢復不到五成,眼前仍是霧濛濛,走路也會失去平衡感,頭暈、咳嗽,這一周以來都靠老婆照顧,這段時間還暴瘦4公斤,178公分高只有64公斤。因眼疾問題,秦楊無法看手機文字,只能打電話,也因身體因素,原訂 9/13的演唱會將延期至明年1月,近期將專心調養身體。

秦楊右眼突失明! 錯失黃金治療期:人生變黑暗

資深演員秦楊以《台灣霹靂火》中的反派角色聞名,近年來健康狀況頻傳。繼今年四月公開罹患零期肺腺癌後,近日他的右眼又驚傳失明,且錯失了黃金治療期,讓他悲嘆:「人生變黑暗。」秦楊透露,事情發生在父親節當天早上十點多,他的右眼突然一片漆黑,完全看不見東西,只能依靠先天性弱視的左眼,視力僅0.025。他第一時間前往醫院掛急診,但從眼科到腦神經內科都找不到病因。隔天他才在親友的協助下,在嘉義的眼科診所求診,確診為視網膜神經血管嚴重堵塞導致的突發性失明,也稱「急性黑矇症」。然而,病症的黃金治療期是六小時內,秦楊因此錯失了最佳治療時機,讓他相當崩潰,感嘆第一家醫院的延誤診斷「真的有夠離譜」。秦楊以自身經歷沉痛呼籲大眾珍惜健康,目前右眼視力仍模糊不清,導致無法閱讀手機訊息,只能靠摸索,醫生建議他少用手機,若要找他,請直接打電話聯繫。被延誤黃金治療期,讓秦楊非常崩潰。(圖/秦楊提供)

才確診肺腺癌!《霹靂火》秦楊右眼突失明 親吐:看不到真的想去死

以八點檔《台灣霹靂火》反派角色走紅的演員秦楊(本名莊政博)今年4月時才確診肺腺癌,然而近日傳出健康狀況再度惡化。秦楊今(14日)透露,自己在父親節當天右眼突然失明,僅剩先天性弱視的左眼視力0.025,讓他相當崩潰。秦楊表示,事發當日上午十點多,他的右眼突然完全看不見,隨即前往新店耕莘醫院急診,經眼科及腦神經內科檢查,仍無法找出病因。隔日在親友安排下前往嘉義當地知名眼科檢查,才確認為「視網膜神經血管嚴重堵塞」,屬突發性失明(Amaurosis fugax)。醫師指出,此類症狀的黃金搶救期僅6小時,但秦楊因初診未及時確診,錯過治療時機。秦楊坦言,自己早有預感,因為擔任法醫的岳父早在10年前就曾提醒他,若不保養右眼,遲早會失明,如今一語成讖。秦楊表示,目前右眼視力恢復不到五成,眼前仍霧濛濛,生活受到極大影響,「眼睛看不到真的想去死」,甚至無法使用手機回覆訊息,醫生也建議減少使用電子產品。事實上,秦楊近年健康問題頻傳,今年4月才確診肺腺癌零期,肺部有4顆結節,最大僅0.6公分,每2個月需追蹤一次,再加上長期骨刺、胃腸問題及失眠,讓他感嘆「屋漏偏逢連夜雨」。秦楊也呼籲大家,要多注意身體健康,「再怎麼忙,都要好好休息,不要像我,已經好多年沒辦法好好睡覺,長骨刺、肺部出問題,眼睛現在也好不到五成。」

台人一年吃掉10億顆安眠藥 醫示警:失眠是健康警訊

近日媒體報導,有病患因失眠就醫,醫師開立睡前的自費藥物竟高達23顆,引發醫藥專業與社會大眾譁然。台灣精神醫學會12日發聲明指出,若鎮靜安眠藥效果越來越差,須服用更高量才能入眠,是病情改變的警訊。若僅一味希望藉由強效的藥物來治療睡眠障礙,但在認知行為上無法配合生活環境、壓力的調整,難有治療成效,甚至造成藥物依賴。台灣一年開立的安眠藥高達10億顆,台灣精神醫學會理事長王仁邦指出,台灣在東亞國家中,使用多重鎮靜安眠藥的比率是高的,至於有沒有濫用,還需要政府、學界進一步了解。此新聞事件背後蘊含的是醫病雙方的共同困境,也指出從病患、家屬,到醫療專業,乃至醫藥衛生公共政策等都有值得努力之處。王仁邦說,一直以來,睡眠障礙被認為是症狀而非疾病,是輕症而非重症,常被病患、家屬以及醫藥專業輕忽。然而近代醫學的發展,再再顯現睡眠障礙是影響健康的重要因素之一,更與許多疾病,特別是精神心理疾患有密切關聯。睡眠障礙的肇因多元,看似單純的失眠背後,往往潛藏複雜的生理心理因素。因此若持續時間過長或已經明顯影響日常生活功能,應就診專科評估治療。若鎮靜安眠藥效果越來越差,須服用更高量才能入眠,也是病情改變的警訊,更應和專科醫師合作,找出新的病因。目前國內包括精神醫學專科,神經內科專科,以及睡眠醫學專科等,均有進階的睡眠醫學專業養成課程,能針對較嚴重的睡眠障礙病患提供醫療服務。而專業的醫師,不僅提供適當的藥物治療,也會結合包括失眠認知行為心理治療等非藥物治療,有效且安全地處置睡眠障礙,俾使病患恢復身心健康。王仁邦提醒,若僅一味希望藉由高量強效的藥物來治療睡眠障礙,但在認知行為上無法配合醫囑做生活環境以及壓力的調整,也很難有治療成效,甚至造成藥物依賴與不當使用的後果。因此,面對睡眠障礙,實應透過醫療專業與病患、家屬,一起想方設法,努力克服。若需服藥,也應先落實非藥物治療方式後,再使用「最低有效劑量」的藥物。正視睡眠障礙困擾,找對醫師看對病,用對方法齊合作,必能合理安全地克服睡眠障礙,恢復身心健康。